Diversidade

Trabalho doméstico é um tema incômodo para a sociedade brasileira, aponta Juliana Teixeira

Professora do Departamento de Administração da Federal do Espírito Santo é a autora do mais recente livro da Coleção Feminismos Plurais

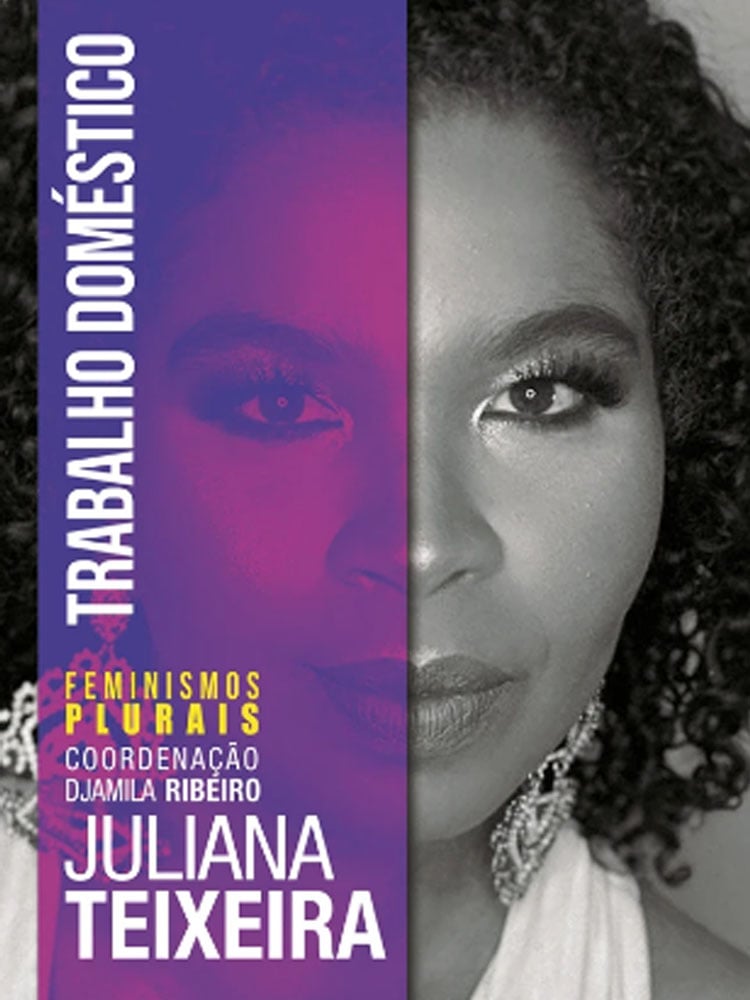

Em Trabalho Doméstico, Juliana Teixeira, pesquisadora e professora da Faculdade de Administração da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), debate as origens históricas da atividade de trabalhadora doméstica no Brasil. O livro, lançado pela editora Jandaíra, é o décimo primeiro título da coleção Feminismos Plurais, organizado pela filósofa Djamila Ribeiro.

Reconhecido como profissão a partir da década de 1970 do século XX, o trabalho doméstico, esse “misto entre afetividade e desigualdade”, tem suas raízes no período colonial brasileiro, quando algumas mulheres negras traficadas do continente africano como escravas eram destacadas do trabalho na lavoura para terem sua força de trabalho explorada dentro das residências dos colonizadores portugueses.

“Podemos dizer que as antecessoras históricas das trabalhadoras domésticas foram as escravizadas domésticas. Essas mulheres ficavam muito mais expostas, por exemplo, à violência sexual dos senhores. Ali começa todo um processo da negação, do não reconhecimento de que a atividade dessas mulheres é um trabalho. Ao mesmo tempo em que essas mulheres não eram consideradas nem humanas, como cuidavam também das crianças dessas famílias brancas, desenvolviam relações de afeto com elas”, explica Juliana.

O “como se fosse da família”, presente ainda hoje em muitas falas de empregadores e empregadoras domésticas, expõe, portanto, a herança escravocrata e o caráter dúbio dessa atividade, marcada estruturalmente pelo imbricamento de algumas categorias de opressão. “Aqui eu destaco as categorias de gênero, raça e classe. Cerca de 97% de todo o trabalho doméstico é desempenhado por mulheres. E tem uma maior marcação racial. Até hoje as mulheres negras ainda são maioria nessa atividade. Elas são cerca de 64%”, aponta a pesquisadora.

Em entrevista para CartaCapital, Juliana Teixeira, que é filha de uma trabalhadora doméstica, adepta da escrevivência, fala de sua pesquisa e conta que a ideia de escrever o livro surgiu, “infelizmente”, após a morte do menino Miguel, que, em junho de 2020, caiu do alto de um prédio, em Recife, após ter sido deixado sob os cuidados da empregadora de sua mãe, a trabalhadora doméstica Mirtes Renata Santana, enquanto ela cumpria a tarefa de passear com o cachorro dos patrões.

Confira a entrevista:

CartaCapital – Como surgiu a ideia de estudar o trabalho doméstico?

Juliana Teixeira – A minha ligação com o tema do trabalho doméstico vem desde a infância. Eu sou filha de Maria. Minha mãe é falecida. Faleceu aos 48 anos. E ela foi empregada doméstica a vida toda. Inclusive, para uma mesma família, ela trabalhou por mais de 20 anos, acompanhando o crescimento dos filhos dos patrões. E ela trabalhava mais de 12 horas por dia, mais tempo de trajeto. Então, eu tinha a minha mãe em casa durante muito pouco tempo e em várias ocasiões ela teve que me levar para o trabalho. E eu a ajudava. Eu até falo isso no início do livro: eu a ajudava para que a gente pudesse voltar para casa o quanto antes. E desde lá, minha mãe me ensinou coisas. Me ensinou, por exemplo, como os patrões gostavam que o trabalho fosse feito. A minha mãe tem uma origem rural, do interior de Minas Gerais. Nasceu no município de Conceição da Barra de Minas e, depois de crescer nesse contexto, foi junto com a família para São João Del Rey, que é uma cidade do interior também, mas uma cidade maior.

E ali é que ela começa o trabalho doméstico. Ela estudou só até a 4ª série do Ensino Fundamental. Minha mãe trabalhou para famílias que eram da classe média alta da cidade, famílias tradicionais. O interior de Minas tem muito essa coisa, não só o interior de Minas, acho que o Brasil como um todo, mas como são cidades pequenas, fica muito evidente a marca da importância dos sobrenomes, daquela coisa do grupo que veio de berço. E, dentro da cidade, minha mãe sempre trabalhou para esses grupos. Ela era uma cozinheira muito boa e tinha já um conhecimento acumulado da cozinha tradicional, da cozinha do fogão a lenha, da cozinha do contexto rural. Gostava muito. E quando ela vai trabalhar nessas casas, nesse tempo de vida todo que ela trabalhou, ela teve contato com uma outra culinária, mais sofisticada, e aprendeu também. Minha mãe chegou a servir almoço para Roberto Marinho, para famílias que tinham essas conexões maiores na cidade.

E, em que pese o fato de minha mãe ter trabalhado para uma única família por mais de vinte anos, ela vivia – é o que eu sempre falo – das grandezas e misérias do cotidiano do trabalho doméstico. Não se sentia valorizada. Recebia um salário muito baixo diante do tempo de trabalho. Não tinha regulamentação da jornada de trabalho. Nos últimos anos da vida da minha mãe, eu tive ela menos presente ainda, menos disponível para estar comigo e com a família – que ela tinha uma ligação muito forte – porque ela passou, inclusive, a ser acionada aos feriados. Cada vez mais aos feriados, inclusive natal, nesses feriados em que a gente reúne a família, e a minha mãe era muito essa matriarca que reúne família. Ela era a filha mais velha de doze irmãos. Era a mulher mais velha. Agregava muito essa questão da maternagem, também com os irmãos, em função de ter perdido meus avós muito cedo. E ela cada vez mais era acionada e cada vez mais precarizada, naquele contexto. Aquele trabalho era uma fonte de sofrimento muito grande para ela.

CC – Você cresceu acompanhando toda essa trajetória…

JT – Eu cresci vendo esse processo micro, as micropráticas cotidianas do trabalho doméstico. Em algumas férias escolares, eu viajava, ia para a praia com a família para a qual a minha mãe trabalhava. Eles perguntavam se minha mãe queria acompanhar, e minha mãe, precisando do dinheiro, ia. Então, eu passei algumas férias escolares acompanhando essa família empregadora da minha mãe. Eu conheci a praia por conta dessa família empregadora da minha mãe, eu conheci várias cidades por causa disso. Mas era sempre naquela situação da ‘filha da trabalhadora doméstica’. Me sentia muito deslocada, eu ficava muito tímida.

Maria da Conceição e sua filha Juliana Teixeira, em 1995.

Maria da Conceição e sua filha Juliana Teixeira, em 1995.

CC – Como foi a vivência como filha da empregada doméstica? Com milhões de mulheres nesse lugar no Brasil, são milhões de filhos e filhas que se identificam.

JT: Então, eu fui vivenciando isso e vendo o quanto aquilo, o trabalho doméstico, era doloroso para a minha mãe. E aí eu cresci – eu sou filha única de uma mãe solo. Minha mãe me criou sozinha e nós tínhamos uma relação muito forte, éramos muito próximas. Eu tive um desses pais que desaparecem depois que sabem que a mulher está grávida. E foi o que aconteceu. Eu sou filha única. Não tenho irmãos. E eu sempre cresci depositando nos estudos a minha possibilidade de tirar a minha mãe daquele trabalho. Não só tirá-la daquele trabalho, que era fonte de sofrimento para ela, como também comprar uma casa, para que a gente tivesse o nosso próprio canto, já que a gente sempre morou na casa que era dos meus avós, e ficaram todos os tios que não se casaram. Então, a gente não tinha o nosso cantinho. Só que aí a minha mãe faleceu quando eu tinha 16 anos. Então, foi muito difícil para mim não ter conseguido virar essa chave, dessa trajetória de precarização do trabalho doméstico. Esse livro é uma fonte de muita emoção, porque se eu não tenho a minha mãe aqui, é a minha forma possível de ter alguma contrapartida desse retorno, dessa história.

E eu fico muito feliz de, hoje, nós, mulheres negras, chegando no campo da ciência, conseguirmos fazer uma ciência que também seja escrevivência, usando o conceito da Conceição Evaristo. Eu falo de trabalhadoras domésticas porque o trabalho doméstico também diz sobre a minha vida. É uma ligação muito forte. Há um pressuposto de que o conhecimento científico é um conhecimento neutro, isento de ideologias, mas a gente sabe que não, que a ciência, historicamente, serve também a vários interesses de poder.

CC – Como assim?

Não à toa que o racismo científico chegou ao Brasil no contexto da colonização atestando não só a existência de raças humanas, mas, também, da inferioridade da raça negra em relação à raça branca, para servir aos interesses de um colonialismo capitalista. Então, eu também, a partir desse entendimento de que a ciência não é necessariamente neutra, livre de ideologias, faço uma ciência que é politizada. E essa ciência politizada me permitiu – e me permite – falar sobre o trabalho doméstico da forma como ele atravessa também a minha própria trajetória enquanto mulher negra, e a trajetória de muitas mulheres negras nesse País.

E o livro, especificamente, infelizmente, surgiu com uma tragédia, um crime, que é a morte do Miguel, o filho da Mirtes, trabalhadora doméstica que no início da pandemia estava trabalhando e teve que levar o filho para o trabalho, e lá, por alguns minutos, teve que deixá-lo com a empregadora, Sari Corte Real, que acabou deixando esse menino andar sozinho no elevador. E ele morre, né? Eu me lembro que, nesse dia que veio a notícia da morte, eu tinha acabado de fazer um seminário, uma palestra sobre trabalho doméstico. Então, eu estava muito no tema, estava muito imersa. Eu desliguei a palestra, vi a notícia e pensei: “preciso fazer alguma coisa”.

O livro nasce dessa inquietação, de tentar disseminar essa temática. Entendo, inclusive, que existe um movimento organizado histórico, que é a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, Fenatrad, que reúne vários sindicatos de trabalhadoras domésticas pelo Brasil. Eu acho que a gente precisa visibilizar, cada vez mais, a pauta dessas mulheres.

CC – Poderia falar da relação histórica entre a escravização e o trabalho doméstico?

JT – Podemos dizer que as antecessoras históricas das trabalhadoras domésticas foram as escravizadas. As escravizadas domésticas. No contexto da escravização, algumas mulheres negras eram escolhidas para trabalhar dentro das residências. Inclusive, tinha uma escolha estética também. Não eram quaisquer mulheres escravizadas que conseguiam trabalhar nas residências. Existia uma preferência pelas mulheres altas, consideradas mais atraentes, de corpos mais bonitos. Essas mulheres ficavam muito mais expostas, por exemplo, à violência sexual dos senhores. E ali começa todo um processo da negação, do não reconhecimento de que a atividade dessas mulheres é um trabalho.

Sobre essa condição de escravização, Frantz Fanon vai falar que as pessoas negras nem são consideradas humanas. Estamos falando de mulheres que não eram consideradas humanas no contexto colonialista e escravocrata. No entanto, a dubiedade da relação do trabalho doméstico, aquele misto entre afetividade, desigualdade, entre proximidade e distância, começa aí. Porque, ao mesmo tempo em que essas mulheres não eram consideradas nem humanas, como cuidavam também das crianças dessas famílias brancas, desenvolviam relações de afeto com essas crianças.

Professora Juliana Teixeira como patronesse da turma de Administração da Universidade Federal de São João Del Rey, cidade onde nasceu.

Professora Juliana Teixeira como patronesse da turma de Administração da Universidade Federal de São João Del Rey, cidade onde nasceu.

CC – É aí que começa se constrói o mito da “mãe preta”?

JT – A gente tinha um contexto, por exemplo, em que mulheres brancas européias que vieram para o Brasil tinham muitos filhos. Mas, ao mesmo tempo, não eram filhos dos quais elas necessariamente cuidavam. Esse cuidado era atrelado ao trabalho das escravizadas domésticas. E aí surge, inclusive, a expressão “mãe preta”. Até hoje a gente vai ouvir algumas famílias se referindo a mulheres negras que trabalharam, ou que ainda têm relação com essa família, como a “mãe preta”.

A Lélia Gonzalez fala muito sobre essa expressão, “mãe preta”. Ela revela esse misto entre afetividade e, ao mesmo tempo, manutenção da desigualdade. E essa suposta afetividade, essa suposta ideia de que “ah, é como se fosse da família”, que foi reverberando na trajetória do trabalhador doméstico, mesmo depois do fim da escravização, mesmo depois de já termos o trabalho reconhecido enquanto tal, um trabalho remunerado legalmente, essa ideia, essa permanência da ideia de que essas trabalhadoras eram como se fossem da família, ajudou a mascarar aquela atividade e ajudou a favorecer a informalidade do trabalhador doméstico. Porque se ela era da família, não precisava de uma carteira assinada, não precisava que seus direitos fossem reconhecidos. Então, isso foi ajudando e corroborando essa naturalização que se construiu no Brasil, levando à ideia de que aquela é uma mulher que vem para a minha casa dar uma ajudinha. “Ah, eu tenho uma ajudante”. Ela não é trabalhadora. Ela é ajudante.

Portanto, isso foi contribuindo para a naturalização dessa servidão e dessa subalternização do trabalho doméstico. Como se não fosse um trabalho que deveria ser considerado o mesmo trabalho produtivo da esfera capitalista, das relações sociais de produção. Então, essa relação, do trabalho escravocrata com o trabalho doméstico, ajudou historicamente a mantê-lo como trabalho precarizado.

CC – Tem a ver com esse trecho do seu livro: “As distinções que existiam entre a escravizada da lavoura e a escravizada doméstica contribuem para o nosso entendimento acerca do surgimento dessa personagem social que é a trabalhadora doméstica”?

JT – Sim. Inclusive no contexto escravocrata, havia uma ideia de que essas mulheres que trabalhavam nas residências tinham uma vida melhor do que as que trabalhavam nas fazendas. Mas o que acontecia era que essas mulheres se vestiam melhor por conta de uma modelização de como a família burguesa deveria aparecer. A trabalhadora doméstica aparece quase como um acessório indispensável ao sucesso dessa família burguesa. “Eu preciso ter uma empregada para me considerar burguesa”. E essa empregada precisa estar bem trajada para a sociedade. Ou, até hoje, “eu preciso marcar que aquela é uma trabalhadora doméstica”. Se eu vou com a babá do meu filho ao shopping, ela tem que estar de branco. A marcação dessa diferença precisa estar posta de alguma maneira. Em função muito desse resquício. É o que o Aníbal Quijano vai chamar de colonialidade. Se a gente não tem mais colonialismo, ainda vivemos colonialidades de saber e de poder. Existe ainda uma colonialidade na maneira como a gente entende o trabalho doméstico.

A Preta Rara, que eu acho que é uma grande voz sobre a questão das trabalhadoras domésticas, no livro “Eu, empregada doméstica”, ela vai falar que a senzala moderna é o quartinho da empregada. E um dos meus esforços, no livro que estou lançando, é mostrar o quanto a gente pode falar que o trabalho doméstico, hoje, é uma das formas da escravização contemporânea, dos modos de escravização contemporânea. Não à toa a gente viu casos como o da Madalena Gordiano, e de outras mulheres, que foram encontradas em condições que são chamadas de ‘condições análogas de escravidão’.

Mas a gente nem precisa ir nesse extremo. Há uma naturalização contínua de uma precarização do trabalho informalizado. Hoje o índice de informalidade no trabalho doméstico é muito preocupante. Inclusive, entre as mensalistas, que trabalham de maneira fixa para uma residência, recebendo salário mensal, esse índice de informalidade aumentou muito, mesmo depois da Lei 150 de 2015, que acabou regulamentando as mudanças que vieram com a PEC das domésticas, como o direito à duração normal do trabalho não excedente a oito horas diárias. Mesmo assim, a informalidade entre as mensalistas continua a crescer.

CC – A primeira vítima fatal de covid no Rio de Janeiro foi Cleonice Gonçalves, de 63 anos, empregada doméstica.

JT – É muito simbólico e muito sintomático esse fato.

CC – E a Cleonice se contaminou dos patrões, que chegaram de viagem da Itália. Recordo trecho da sua pesquisa em que você fala das mulheres escravizadas que contraíam sífilis dos senhores de escravos. Acha que podemos traçar um paralelo entre a forma como essas doenças foram trazidas, relacionando a Covid que, no caso, veio de Londres, com a sífilis dos portugueses?

JT – Sim. Existia um mito no meio escravocrata, de que se os homens contaminados com sífilis, desvirginassem as mulheres negras, eles seriam curados da doença. Com isso, muitas escravizadas ficaram contaminadas por sífilis. Essa analogia com a covid, tendo sido trazida para o Brasil, primeiramente, por uma classe alta, com acesso a viagens internacionais, enquanto houve uma despreocupação com a contaminação dessas trabalhadoras dentro das residências, é muito gritante.

Então, por exemplo, se a gente fala de uma trabalhadora doméstica que está na sua casa, hoje, fazendo um trabalho, se você pede que ela use uma máscara enquanto está trabalhando, você não deve também usar para protegê-la? Acho que esse ponto é muito simbólico porque as trabalhadoras domésticas rompem com a dinâmica de segregação social e urbana das cidades. Elas rompem com aquela separação das residências, com aquela separação de territorialização por critérios socioeconômicos e raciais. Se elas moram em lugares distantes dessa elite, elas rompem com essa separação para os momentos de trabalho. Nesse momento em que elas se deslocam desses locais periféricos, por exemplo, para esses lugares da elite, esse medo do quê elas podem trazer ainda permanece. E isso aparece quando a trabalhadora tem de usar máscara dentro da sua casa e você não, deixando-a desprotegida.

Mas não é só sobre as questões de saúde. É sobre também questões de moralidade. Há toda uma estereotipia. Se vai deixar uma trabalhadora doméstica cuidar do seu filho, por exemplo, vou pedir que ela não escute pagode, funk; todas aquelas possibilidades estereotipadas do que vem da periferia, e que não se considera, dentro de uma perspectiva econômica, como práticas culturais. Ou que não se considera nem como música.

Capa do livro Trabalho Doméstico, escrito por Juliana Teixeira.

Capa do livro Trabalho Doméstico, escrito por Juliana Teixeira.

CC – É um ambiente contraditório. Ao mesmo tempo em que a empregada doméstica está ali, perto daquela família, está também separada…

JT – Exato. O quartinho da empregada é um exemplo dessa reprodução da segregação urbana dentro das residências. Porque esse quartinho da empregada, além de ser “inho”, além de ser muito pequeno, e não ter uma ventilação adequada, como podem ter os quartos da casa, quase sempre, se a gente observar as plantas dessas residências que ainda têm um quartinho, ou as plantas passadas, eles são próximos à área de serviço, são próximos à cozinha.

O que informa muito sobre qual é o lugar dessa trabalhadora doméstica dentro das residências em que elas trabalham. Qual é o banheiro que ela pode frequentar. E aí, como estamos falando de uma disciplina histórica, que age sobre os corpos dessas mulheres – Foucault vai falar sobre esse poder disciplinar. Aquele que eu não preciso tanto ficar incidindo a força todos os dias, porque ele já está tão enraizado, que já produz o seu efeito. Então, muitas vezes, mesmo quando é dito para uma trabalhadora doméstica que ela pode usar o banheiro principal da casa, ela pode ter dificuldade de usar esse banheiro.

Por causa dessa disciplina do corpo, a qual ela esteve historicamente envolvida e que inclusive era passada de geração para geração, das trabalhadoras domésticas para as suas filhas e assim sucessivamente.

CC – Isso se encaixaria no que você chama de “colonialidade”?

JT – Sim. É isso. Essa disciplina que envolve esses corpos das trabalhadoras domésticas dentro das residências, que reafirma quais são os lugares que elas “devem” ocupar dentro daquelas residências, é sobre uma colonialidade. Sobre a permanência desse lugar subalternizado para essas mulheres.

CC – Por que a ideia de trazer, no livro, trechos narrados pelas próprias trabalhadoras domésticas?

JT – Acho que trazer as falas dessas trabalhadoras para o livro, nas próprias vozes dessas mulheres, é fundamental quando a gente está falando sobre romper com essas colonialidades históricas que fazem com que se fale por essas mulheres, e não com que elas possam falar. E acho que as falas delas também trazem muitas marcas da oralidade, que, quando transcritas para um texto ou contadas de forma indireta, perdem muito. Inclusive, as transcrições são feitas para preservar a maneira como essas mulheres pronunciam essas palavras, a maneira como elas falam, para não perder essas marcas de oralidade e, também, indo ao encontro da valorização do que a Lélia Gonzalez chamava de pretuguês. Ou seja, o português com as marcas escritas das heranças dos povos negros que foram escravizados. A Lélia vai falar, por exemplo, do cê: “cê vai fazer isso pra mim”. Como esse cê é uma marca de oralidade que aproxima os interlocutores. Aproxima quem está falando de quem está ouvindo. Gera mais intimidade. Se eu transcrevo esse cê ou contô. Ela não falou ‘contou’, ela falou contô.

E essas são marcas que vieram muito dessa influência das línguas africanas para o português que se fala no Brasil. Então, trazer essas marcas de oralidade, trazer a oralidade dessas mulheres, é muito importante. Quando eu escrevo um livro, eu estou num lugar de enunciação. Eu tenho o poder de enunciar alguma coisa. E tentar horizontalizar o máximo possível dessa relação, é muito importante. Por isso, por exemplo, a gente não usa a expressão dar a voz. Eu não estou “dando a voz” a essas mulheres. Elas têm a própria voz. A questão é que essas vozes não são ouvidas. O que a gente quer é fazer ecoar as vozes dessas mulheres. Diferentemente de dar-lhes a voz, que é muito presunçoso.

CC – Poderia falar sobre o papel da Fenatrad?

JT – A Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas reúne os Sindicatos das trabalhadoras domésticas, e esses sindicatos têm um poder coletivo de mobilização e de apoio às trabalhadoras domésticas do Brasil muito importante; um trabalho de base. Porque elas conseguem ter uma capilaridade. Uma vez que há sindicatos em vários territórios, elas são mulheres que podem acolher diversas trabalhadoras. E elas fazem o processo de acolhimento e de luta da categoria, inclusive, sem que tenham vários respaldos para isso. Sem poder descontar uma contribuição sindical na folha de pagamento dessas trabalhadoras, por exemplo. Então, estamos falando de um movimento de insurgência, de uma política que é feita na luta do dia a dia.

Eu me lembro que uma das entrevistas que fiz para o livro foi com a presidenta da Fenatrad, a Luiza Batista, já no contexto da pandemia. Ela falou assim: “desculpa o atraso. Acabei de conseguir uma doação de kits de higiene”. São lutas muito árduas que elas vêm travando. Então, falar sobre trabalho doméstico no Brasil é falar também sobre a luta política dessas mulheres, da Fenatrad e dos sindicatos associados. Quanto mais a gente falar, mais vai evidenciar que esses sindicatos existem. Muitas trabalhadoras domésticas desconhecem que esses sindicatos estão mobilizados. E no contexto da pandemia, esses sindicatos, em parceria com o Instituto Themis, fizeram um curso para ensinar direitos às trabalhadoras domésticas. Esses cursos foram dados por Whatsapp e o projeto custeou pacotes de dados para algumas mulheres. O Instituto Themis é um grande parceiro da Fenatrad, e elas têm feito também um grande trabalho de mobilização a partir das Promotorias Legais Populares, com mulheres que ensinam para outras mulheres, nos vários territórios, esses direitos. Saber quais são seus direitos é muito importante para que você possa reivindicá-los e, inclusive, saber que há meios de reivindicá-los coletivamente.

CC – Você fala da escassez de estudos sobre trabalho doméstico até a década de 1970. A que você atribui isso?

JT – Eu abordo no livro que o primeiro estudo acadêmico que se tem registro, sobre trabalho doméstico no Brasil, foi publicado em 1978, Emprego doméstico e capitalismo, de autoria da Heleieth Saffioti. Esse estudo estava dentro do contexto do recente reconhecimento do trabalho doméstico como profissão, que aconteceu em 1972. E, sim, há poucas pesquisas sobre trabalho doméstico. Não só em função de ser um tema incômodo, mas, também, pelo fato de que, historicamente, a maior parte das pesquisadoras são pessoas brancas, pessoas de classe superior, pessoas de condições privilegiadas. Ou seja, não necessariamente sensibilizadas com as questões do trabalho doméstico.

Inclusive, isso tem muito a ver com o próprio debate da luta feminista, de como o feminismo negro tensionou essas questões não abarcadas pelo feminismo branco. No contexto estadunidense do século XIX, as primeiras mobilizações das mulheres pelo direito ao trabalho já eram muito tensionadas pela ausência de discussão sobre a questão das trabalhadoras domésticas. E foi numa dessas ocasiões que a Sojourner Truth, uma mulher negra, nascida acorrentada ao escravismo, vendida aos 9 anos de idade em um leilão, fez um discurso muito potente. Em 1851, numa convenção pelo direito das mulheres, em Akron, no estado de Ohio, ela perguntou àquelas mulheres que estavam lutando pelos direitos feministas: “e eu não sou uma mulher?”. Porque ela, enquanto mulher negra, vai questionar a falta de direitos. Ela tensiona esse movimento, assim como a bell hooks, que, ao discutir a questão do movimento feminista negro nos EUA, evidencia como havia um movimento feminista que pautava, por exemplo, as horas que mulheres ficavam em pé no trabalho, mas, ao mesmo tempo, não pensava nas horas de trabalho das próprias trabalhadoras domésticas.

Então, é um tema incômodo. Primeiro, para homens, que estavam nesse contexto. Homens brancos, gozando de privilégios de gênero, raça e classe, quando mulheres, sobretudo brancas, começaram a se inserir nesse contexto da pesquisa.

Ou seja, o tema ‘trabalho doméstico é incômodo porque escancara a naturalização de uma servidão socialmente construída, uma servidão que acontecia dentro das casas dessas pessoas, dessa elite pensante. E, além disso, como eu já disse, uma boa parte das pesquisas no Brasil sobre trabalho doméstico foram feitas por mulheres brancas, não necessariamente sensibilizadas desse lugar de alguém que foi trabalhadora doméstica ou que tem em sua geração trabalhadoras domésticas. E isso afeta muito essa perspectiva, dos lugares de fala, como Djamila Ribeiro diz, desses processos.

Juliana Teixeira no Encontro Gender, Work & Management, na FGV/SP, em 2019.

Juliana Teixeira no Encontro Gender, Work & Management, na FGV/SP, em 2019.

CC – Você escreve que o tema trabalho doméstico é “incômodo por escancarar as desigualdades étnicas e de gênero”. Poderia falar sobre a questão da interseccionalidade?

JT – Para a gente entender como o trabalho doméstico se posiciona enquanto trabalho que ainda é subalternizado na sociedade, é importante entender como ele pode ser explicado estruturalmente. As desigualdades sociais no Brasil são formadas a partir de uma interseccionalidade de algumas categorias de opressão. Aqui eu destaco as categorias de gênero, raça e classe. Cerca de 97% de todo o trabalho doméstico é desempenhado por mulheres. Não à toa a gente fala de ‘trabalhadoras domésticas’, embora existam trabalhadores homens. E tem uma maior marcação racial, não só pelo fato de o trabalho doméstico ter como antecessor histórico o trabalho da mulher negra escravizada, mas, também, porque até hoje as mulheres negras ainda são maioria nessa atividade. Elas são cerca de 64%.

Existem mulheres trabalhadoras domésticas brancas, mas não só estatisticamente as mulheres domésticas negras são maioria, como, principalmente, o imaginário social brasileiro sobre a trabalhadora doméstica é sobre uma trabalhadora negra. Não à toa a gente vai ver vários relatos de mulheres negras que são confundidas com trabalhadoras domésticas. Se elas residem, por exemplo, em prédios de classe média, quando circulam por esse espaço, são confundidas com trabalhadoras domésticas. Existe um imaginário social estético sobre a cara da empregada doméstica. Quando, por exemplo, as médicas cubanas do programa Mais Médicos chegaram ao Brasil, a gente viu relatos que viralizaram nas redes, frases como “elas têm cara de empregada doméstica. Elas não têm cara de médica”. Porque existe uma cara da empregada doméstica a partir dessa colonialidade, desse saber sobre quem é a trabalhadora doméstica no Brasil.

E, além disso, tem toda uma dimensão de classe. O escravismo foi uma saída para que o capitalismo europeu se desenvolvesse como se desenvolveu no contexto colonialista. Então, racismo e capitalismo andam juntos nesse processo. Entender o trabalho doméstico a partir desse atravessamento, a partir dessas categorias de gênero, raça e classe como categorias de opressão, e também como categorias de exploração, é fundamental, inclusive, para entender quais são os mecanismos necessários para a reversão do processo histórico de subalternização desse trabalho.

CC – Existe também a questão do colorismo?

JT – Sim. sem dúvida. O colorismo também vai afetar a maneira como esses corpos são racialmente lidos. Mas, além do colorismo, a gente poderia citar outras características que ajudam a configurar um pouco qual é esse padrão, esse imaginário estético sobre a trabalhadora doméstica no Brasil. Por exemplo, a chance de uma mulher negra e gorda ser tomada como a figura da “mãe preta”, a figura da mãe maternal, aquela que só serve para o trabalho doméstico, é muito grande. Ao mesmo passo em que uma mulher negra que tenha as características do ideário da “mulata tipo exportação”, num primeiro momento, vai ser muito mais sexualizada, colocada sob um critério de objetificação sexual, do que confundida como trabalhadora doméstica.

É um pouco o que o Oracy Nogueira vai falar, que o preconceito no Brasil é um preconceito de marca. É um preconceito acionado a partir das leituras fenotípicas e dos vários aspectos relacionados a essa leitura fenotípica. Para além da cor da pele, o cabelo, a forma física, como você está vestido, que lugar você está frequentando naquele momento. Se é um lugar em que estar vestido de maneira mais simples torna-se um elemento de classificação, então, mais ainda esse preconceito de marca vai aparecer. Eu acho que, além do colorismo, a gente tem todas essas outras especificações que colocam o imaginário da “mãe preta” no imaginário da mulher brasileira.

CC – E ainda tem a questão da própria inferiorização do trabalho doméstico em relação a outras profissões. Quando se fala que as médicas cubanas têm “cara de empregada doméstica” é como se essa ocupação fosse inferior.

JT – Exatamente. Nesse processo, além do estereótipo de classe, quando se diz que as médicas cubanas parecem empregadas domésticas, além de uma desvalorização intrínseca do trabalho doméstico, também existe uma questão que é uma herança da questão da hierarquia das profissões. Porque, dentro da sociologia das profissões, a gente vê que ‘profissão’ é considerado, historicamente, aquilo que vem de um diploma, de um certificado formal. Já ‘ocupação’ seria qualquer outra atividade. E as trabalhadoras estão nessa esfera do trabalho em que não há uma formalização, uma diplomação para que elas exerçam essa atividade. Existe um grande distanciamento entre a classificação dessas mulheres na perspectiva do trabalho e de quem exerce a medicina. Nesse caso, estamos falando de uma profissão imperial. Numa sociedade que nos distingue também a partir do trabalho, a medicina é uma dessas profissões colocadas em nível hierárquico muito alto. E essa classificação das pessoas a partir do trabalho que desempenham é um dos efeitos do capitalismo.

Tanto que, se eu vou dar uma entrevista para uma mídia, você, como jornalista, precisa colocar meu nome e minha profissão. E muitas vezes a gente vai ver as pessoas sendo colocadas como ‘desempregadas’. “O que você faz?”. “Estou sem trabalho”. Portanto, o trabalho acaba sendo um grande pacificador; um dispositivo de poder que pacifica os sujeitos na nossa sociedade capitalista. E aí, como o trabalho doméstico tem essa inferiorização histórica, essa ligação histórica com o escravismo, com o classismo, com essa subalternização e, além disso, é desempenhado por mulheres numa sociedade extremamente sexista, as opressões vão se acumulando.

O fato de o trabalho doméstico ser desempenhado por mulheres já o desvaloriza também historicamente, uma vez que é como se elas estivessem desempenhando uma atividade que não é um trabalho, mas algo intrínseco à natureza delas, algo que, biologicamente, foram destinadas a ser. E isso também corrobora com a invisibilização desse trabalho e reforça o capitalismo. Porque, por exemplo, numa questão de divisão sexual do trabalho tradicional, em que separa-se trabalho produtivo de trabalho reprodutivo, se o trabalho reprodutivo – trabalho que envolve, por exemplo, não só o ‘gerar filhos’, mas o cuidado dos filhos, o cuidado da casa, o ‘fazer a comida’ – se esse trabalho fosse valorizado, no contexto capitalista, se ele fosse associado a uma divisão sexual do trabalho, seria preciso, então, remunerar melhor os homens que estão indo para a esfera produtiva das relações. Se há o entendimento de que o trabalho reprodutivo é importante, deveria haver uma compensação à mulher que está em casa, remunerando melhor o homem que trabalha ‘fora de casa’. Veja, então, que existe um processo mútuo de reforço. Sexismo e racismo reforçam o capitalismo, e vão, por sua vez, sendo reforçados mutuamente.

CC – Poderia falar um pouco mais sobre a construção social que coloca o trabalho doméstico como biologicamente ligado às mulheres.

JT – Sim. Por exemplo, até se for feita uma análise da questão dos salários, os homens que estão no trabalho doméstico tendem, ainda, a ser mais bem remunerados do que as mulheres. Mesmo eles sendo minoria nesse trabalho. E é interessante que quando a gente vai falar do trabalho doméstico do homem, a gente fala em caseiro, jardineiro, enfim. Portanto, veja que mesmo dentro dessa esfera doméstica, existe uma separação, por uma questão de gênero, em que a mulher fica dentro da casa e o homem cuida da parte de fora da casa.

Por exemplo, a questão das babás. É muito difícil que uma família confie o filho a um babá homem. Ao passo que, para a mulher, é algo quase que intrínseco. Não só por essa suposta essência feminina, que estaria ligada à questão da maternagem, mas porque, para esse processo de cuidado, se confia mais na mulher do que no homem. E a gente vai ver isso reverberando, por exemplo, na questão da pedagogia. Há muitos casos em que pedagogos homens, quando vão atuar em educação infantil, recebem de volta protestos de pais. A atividade do cuidado é muito naturalizada como atividade da mulher.

Isso também pode ser visto nas organizações hospitalares. Se a gente observa os técnicos de enfermagem, a enfermagem e a medicina em geral, são muito mais mulheres técnicas de enfermagem do que mulheres médicas. E a mesma coisa em relação à questão racial. A gente vai ver muito mais técnicas e técnicos de enfermagem negras e negros e quase não vai ver médicas e médicos negras e negros. O hospital é um grande exemplo de como essas categorias de opressão se articulam e organizam essas ocupações dos grupos sociais na esfera do trabalho. Não à toa, o trabalho doméstico é desempenhado, em sua maioria, por mulheres negras.

CC – Como o trabalho doméstico impacta na constituição subjetiva das trabalhadoras?

JT – “Essa foi a grande pergunta da minha pesquisa de doutorado, partindo do entendimento de que essas mulheres se ligam à identidade de trabalhadora doméstica, se reconhecem enquanto tal, muito em função de mecanismos de objetificação, ou seja, mecanismos em que se tornam objeto das relações. Então, há muito nessa constituição subjetiva a assimilação da condição de objeto numa relação de trabalho.

Ao mesmo tempo, há, por essas mulheres, que têm os seus saberes, um desenvolvimento de resistências. Tanto microrresistências cotidianas, como potencialidades que, muitas vezes, a partir das experiências vivenciadas, serão construídas para transformar o destino de quem vem depois delas. Então, muitas vezes, essas mulheres vão transferir para os filhos a mudança do destino, dessa condição de objeto das relações de trabalho.

CC – Gostaria de acrescentar algo?

JT – Nos últimos anos, é possível ver também um processo em que, cada vez mais, muitas trabalhadoras, especialmente as mais jovens, conseguem refletir de maneira mais autônoma sobre os destinos da sua própria existência, e conseguem estabelecer caminhos de saída do trabalho doméstico para outros tipos de trabalho. Não que, necessariamente, sair do trabalho doméstico seja importante. A nossa luta é para que o trabalho doméstico seja valorizado. Mas as mais jovens, principalmente, conseguem se conectar com outros sonhos que possuem.

Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome

Os Brasis divididos pelo bolsonarismo vivem, pensam e se informam em universos paralelos. A vitória de Lula nos dá, finalmente, perspectivas de retomada da vida em um país minimamente normal. Essa reconstrução, porém, será difícil e demorada. E seu apoio, leitor, é ainda mais fundamental.

Portanto, se você é daqueles brasileiros que ainda valorizam e acreditam no bom jornalismo, ajude CartaCapital a seguir lutando. Contribua com o quanto puder.

Leia também

‘As mulheres trans e travestis entenderam a potência de movimentos feministas’

Por Roberto De Martin

‘O colorismo é o braço articulado do racismo’

Por Roberto De Martin

‘O Brasil é muito macumbeiro. Mas o racismo impede que a pessoa se autodeclare’

Por Roberto De Martin

‘A Justiça pensa a responsabilização de corpos negros a partir de um olhar branco’

Por Roberto De Martin

Adilson Moreira: ‘O racismo existe para garantir vantagens competitivas para pessoas brancas’

Por Roberto De Martin