Economia

Fora do mundo

Bolsonaro afastou o País dos vizinhos, mas o contexto multipolar exige repensar a geopolítica e a economia

A declaração do subsecretário de Estado para Crescimento Econômico, Energia e Meio Ambiente dos EUA, José W. Fernández, em visita ao Brasil na sexta-feira 29, de que o País “pode ser um líder regional no processo de reorganização das cadeias globais de valor”, chamou atenção para o movimento geopolítico e econômico que tende a alterar de modo substancial as relações internacionais e a economia mundial nos próximos anos, com novos desafios e reflexos nas próximas eleições.

O pronunciamento ocorre em meio ao processo de desglobalização, da percepção generalizada entre os países da inviabilidade de continuar com as cadeias produtivas longas de extensão planetária e do avanço da China no continente latino-americano via Iniciativa Cinturão e Rota, ou BRI na sigla em inglês, também denominada Nova Rota da Seda.

As transformações trazem riscos e oferecem oportunidades para melhorar as condições de operação econômica do Brasil em um novo governo, a partir do fortalecimento das suas articulações econômicas e financeiras, atrofiadas na atual gestão e que representam um potencial a ser explorado. Enquanto o governo brasileiro mede o mundo com base no padrão anacrônico da Guerra Fria e só admite exceções quando é para beneficiar o agronegócio, o eixo global continua a mudar sua inclinação, do polo único dos EUA nas últimas décadas para um contexto multipolar em formação desde a ascensão da China, a recessão de 2008, a pandemia, o conflito europeu e um rearranjo da globalização. A dependência do Brasil em relação aos fertilizantes produzidos na Rússia influenciou a recente tomada de posição pró-Rússia do governo brasileiro na guerra da Ucrânia.

Na nova ordem, o Brasil e a América do Sul encontram-se em situação frágil

No novo contexto global, o Brasil e o conjunto da América do Sul encontram-se em situação frágil. As tensões neste ano aumentaram os custos de transporte e logística e de insumos importantes, caso notório dos fertilizantes. As empresas voltaram a formar estoques e a arcar com o respectivo custo financeiro, apostam no aumento da regionalização das cadeias de valor e de uma produção cada vez mais verticalizada. Em seu mundo à parte, o governo brasileiro age na direção oposta, de aumentar os juros, manter a baixa conexão regional que ele próprio promoveu no Mercosul e desverticalizar a maior empresa do País, a Petrobras, com efeitos desastrosos para as companhias e elevação dos custos em geral.

“O comércio intrarregional nunca esteve tão baixo como nos últimos quatro anos”, sublinha o economista Pedro Silva Barros, ex-diretor de assuntos econômicos da União de Nações Sul-Americanas (Unasul). Uma das grandes vulnerabilidades do continente em um cenário de maior tensão entre grandes potências é seu baixo grau de interdependência. Três obstáculos determinam o baixo nível de comércio intrarregional: 1. Infraestrutura deficiente. 2. Instrumentos de garantias para as exportações insuficientes. 3. A forma como estão organizadas as cadeias de valor.

Nó. A infraestrutura deficiente é um dos principais entraves à integração regional – Imagem:GOVMT

Nó. A infraestrutura deficiente é um dos principais entraves à integração regional – Imagem:GOVMT

Em abril de 2019, destaca Barros, o Brasil retirou-se unilateralmente do Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos (CCR) da Associação Latino-Americana de Integração. “Esse foi o principal instrumento de fomento do comércio intrarregional em momentos críticos, como durante a crise da dívida dos anos 1980, quando mais da metade do comércio dentro da América Latina ocorria via CCR.” Segundo Barros, “o convênio precisa ser modernizado e caberia ao Brasil liderar a sua atualização, em lugar de, pura e simplesmente, abandoná-lo. Desde então, o nosso comércio e o superávit com os vizinhos, por diversas razões, despencaram”.

A crise atual cria dificuldades, mas também traz novas oportunidades para a integração regional, inclusive no que se refere ao obstáculo que parecia ser o mais difícil de superar, que é a forma de organização das cadeias produtivas. “A forma mais adequada para recuperar a integração e a interdependência, no curto prazo, é a criação de um mercado sul-americano de energia. Há uma brecha aberta pela negociação do Anexo C do Tratado de Itaipu, que será realizada em 2023”, diz Barros. Segundo o economista, a inexistência de um mercado regional consolidado de energia tem limitado a oferta de gás nos países vizinhos. Em 2021, devido à crise hídrica, o Brasil aumentou a importação de gás para as termelétricas. “Importamos dos EUA pagando, em média, incluindo o transporte, três vezes mais do que o valor desembolsado quando compramos da Bolívia.”

O comércio intrarregional nunca esteve tão baixo como nos últimos quatro anos

Na última década, a corrente de comércio do Brasil com o mundo oscilou entre 481,6 bilhões de dólares, em 2011, e 318,8 bilhões, em 2016, chegando a 367,9 bilhões em 2020, segundo o Ipea. As exportações para a região Ásia-Pacífico aumentaram, mas, em contrapartida, as vendas de industrializados e as exportações para os países vizinhos diminuíram. O comércio bilateral entre Argentina e Brasil retrata essa mudança. De 2010 a 2020, a corrente de comércio entre os países caiu pela metade. Em 2011, o fluxo comercial atingiu seu pico histórico anual com 39,6 bilhões de dólares e, em 2020, recuou para 16,4 bilhões. Nesse período, a participação da Argentina no comércio externo brasileiro caiu de 8,6% para 4,5%.

A vinda de Fernández ao Brasil faz parte da anunciada ofensiva do governo dos EUA à penetração econômica cada vez mais abrangente da China no continente. A recente entrada da Argentina na BRI chinesa completou um total de 145 países que aderiram à iniciativa, sendo 21 da América Latina, em um impulso à nova configuração do poder no mundo. Primeiro dos grandes países do continente a formalizar a sua participação naquela articulação, enquanto Brasil e México permanecem à margem, a Argentina “assegurou o acesso a financiamentos de quase 24 bilhões de dólares para investimentos e obras”, destaca Renato Baumann, coordenador de Cooperação Internacional e Investimentos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em artigo veiculado no mês passado na Carta Brasil-China, publicada pelo Conselho Empresarial Brasil-China.

CSN. Vargas tirou proveito do conflito entre as potências, sem se alinhar a uma delas – Imagem: Museu Histórico Naval/EUA

CSN. Vargas tirou proveito do conflito entre as potências, sem se alinhar a uma delas – Imagem: Museu Histórico Naval/EUA

A BRI, acrescenta Baumann, cria vínculos variados, via condicionantes dos empréstimos, através de interdependência comercial, pela manutenção de equipamentos por parte de empresas chinesas, além de que alguns projetos BRI excluem terceiros países e podem ter implicações militares. É notável, prossegue ele, que a crescente e expressiva presença comercial chinesa no Cone Sul ocorra sem que exista acordo de preferências comerciais com aquele país, uma vez que isso pressupõe negociação conjunta por parte do Mercosul. O acordo bilateral com o Uruguai, caso venha a se concretizar, “será um desafio para a manutenção da Tarifa Externa Comum, assim como demandará uma revisão das condições hoje flexibilizadas, para a maior parte dos produtos, de trânsito quase livre intra-Mercosul. E, caso as negociações compreendam também preferências comerciais, será uma violação dos acordos internos do grupo”, alerta. O financiamento chinês abrange obras e investimentos nos setores de energia, água e esgoto, transportes, construção de habitações, incremento às exportações, cooperação agrícola e energia nuclear.

Um governo minimamente autônomo que, em vez de assumir um lado no conflito sino-americano, tire partido desse choque, pode aproveitá-lo em benefício do País de modo semelhante ao que fez o ex-presidente Getúlio Vargas. Em um momento decisivo da Segunda Guerra Mundial, Vargas explorou a rivalidade entre os EUA e a Alemanha para obter dos americanos um financiamento de 20 milhões de dólares e a tecnologia que permitiu a construção, em 1941, da Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo do nacional-desenvolvimentismo do Estado Novo varguista.

O País importou gás dos EUA para as termelétricas e pagou três vezes mais do que para a Bolívia

O economista Paulo Nogueira Batista Jr., em sua coluna na edição mais recente de CartaCapital, escreveu sobre as alternativas para o País e o continente no novo contexto multipolar. A importância da integração do Brasil com a sua vizinhança, diz, cresceu com a chamada “desglobalização”, na esteira da pandemia da Covid-19 e das consequências da guerra na Ucrânia, que alertaram os países quanto aos riscos de depender de cadeias produtivas longas e deram início a um movimento de nacionalização ou regionalização da produção de bens e insumos estratégicos. Entre as possibilidades de cooperação regional ainda inexploradas, ele cita a ampliação do sistema de pagamentos em moeda nacional feito no comércio entre os países do Mercosul, a criação de um fundo monetário regional para financiamento emergencial dos balanços de pagamento, a viabilização de investimentos de infraestrutura na região que favoreçam o comércio intrarregional, o aproveitamento das alternativas de financiamento multilateral no continente e uma frente comum dos países amazônicos para promover o desenvolvimento sustentável.

Em recente artigo publicado na Folha de S.Paulo, o ex-prefeito Fernando Haddad e o economista Gabriel Galípolo, apresentaram proposta semelhante, ao sugerirem a criação de uma moeda sul-americana como parte de uma estratégia para acelerar o processo de integração regional, “constituindo um poderoso instrumento de coordenação política e econômica para os povos sul-americanos”. A nova moeda, dizem Haddad e Galípolo, seria “um passo fundamental rumo ao fortalecimento da soberania e da governança regional, que certamente se mostrará decisivo em um novo mundo”.

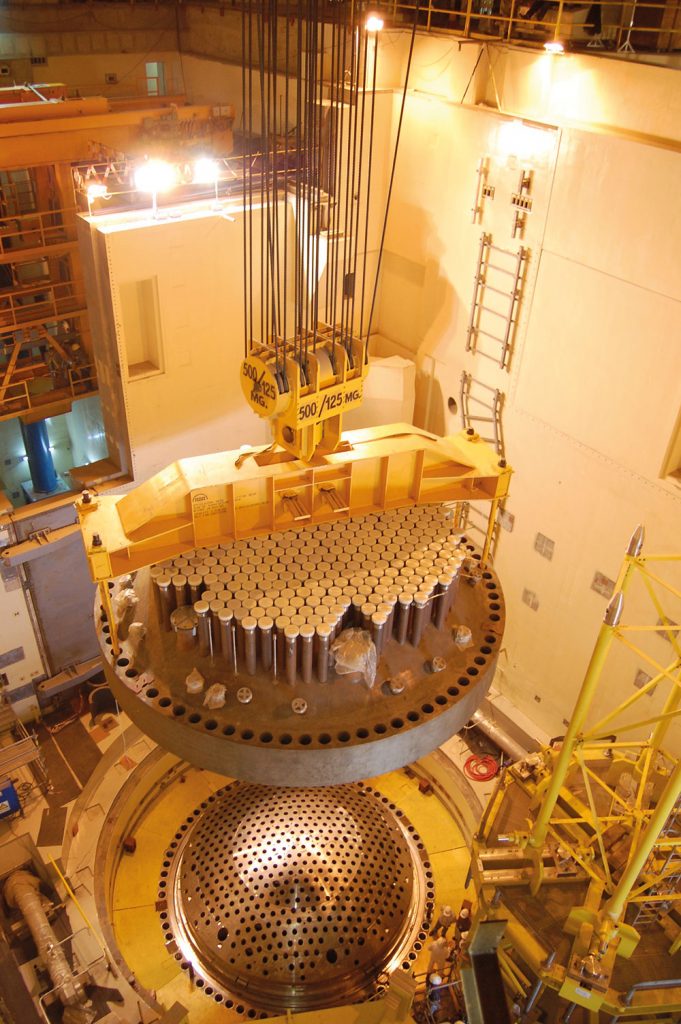

Rota da Seda. O setor de energia nuclear da Argentina será beneficiado com financiamento da China – Imagem: Ministério do Planejamento/Argentina

Rota da Seda. O setor de energia nuclear da Argentina será beneficiado com financiamento da China – Imagem: Ministério do Planejamento/Argentina

Segundo os economistas Ricardo Carneiro, professor do Instituto de Economia da Unicamp, e Rafael Bianchini, especialista do Banco Central e professor da FGV LAW, o debate proposto em torno da possibilidade de criação de uma moeda sul-americana é bem-vindo, mas faltaria à nova moeda uma dimensão mais desenvolvida de reserva de valor. Para isso acontecer, a integração regional deveria estar mais avançada. Os economistas consideram também que a nova moeda, segundo o desenho proposto, tenderia a ser um simulacro do dólar e, portanto, agregaria pouco aos limites impostos pela atual arquitetura monetária e financeira internacional e dominância do dólar à operação das moedas periféricas.

“Vivemos uma transição acelerada em direção a uma nova ordem internacional, que tem como sintoma essencial a instabilidade das relações internacionais. Seus contornos ainda não são perceptíveis com clareza, acabou com a sensação de estabilidade proporcionada pela velha ordem que, a despeito das limitações impostas pela Guerra Fria, e em seguida pela década unipolar dominada pelos Estados Unidos, tinha referências relativamente claras”, ressalta o diplomata Luiz Augusto de Castro Neves, ex-embaixador do Brasil no Japão, na China e no Paraguai e que ocupou os cargos de secretário-geral-adjunto das Relações Exteriores e diretor-geral para as Américas, no Itamaraty.

Nessa transição, a China faz um esforço para decifrar o Ocidente, sugere o trecho a seguir do livro China and the West, de 2019, escrito pelo economista Peter Nolan, diretor do Centro de Estudos de Desenvolvimento da Universidade de Cambridge e que atuou como consultor do governo chinês. “Compreender a psicologia do Ocidente na encruzilhada da civilização é crucialmente importante para a China. O Ocidente sente que a posição de domínio global que manteve em suas mãos nos últimos 200 anos está se esgotando”, observa Nolan. “Existe um grande perigo de que o medo estimulado pelos meios de comunicação de massa e pelas mídias sociais possa levar a um conflito com a China. Pode assumir várias formas possíveis, incluindo, até mesmo, destruição mútua devastadora.” •

PUBLICADO NA EDIÇÃO Nº 1207 DE CARTACAPITAL, EM 11 DE MAIO DE 2022.

Este texto aparece na edição impressa de CartaCapital sob o título “Fora do mundo”

Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome

Depois de anos bicudos, voltamos a um Brasil minimamente normal. Este novo normal, contudo, segue repleto de incertezas. A ameaça bolsonarista persiste e os apetites do mercado e do Congresso continuam a pressionar o governo. Lá fora, o avanço global da extrema-direita e a brutalidade em Gaza e na Ucrânia arriscam implodir os frágeis alicerces da governança mundial.

CartaCapital não tem o apoio de bancos e fundações. Sobrevive, unicamente, da venda de anúncios e projetos e das contribuições de seus leitores. E seu apoio, leitor, é cada vez mais fundamental.

Não deixe a Carta parar. Se você valoriza o bom jornalismo, nos ajude a seguir lutando. Assine a edição semanal da revista ou contribua com o quanto puder.