Política

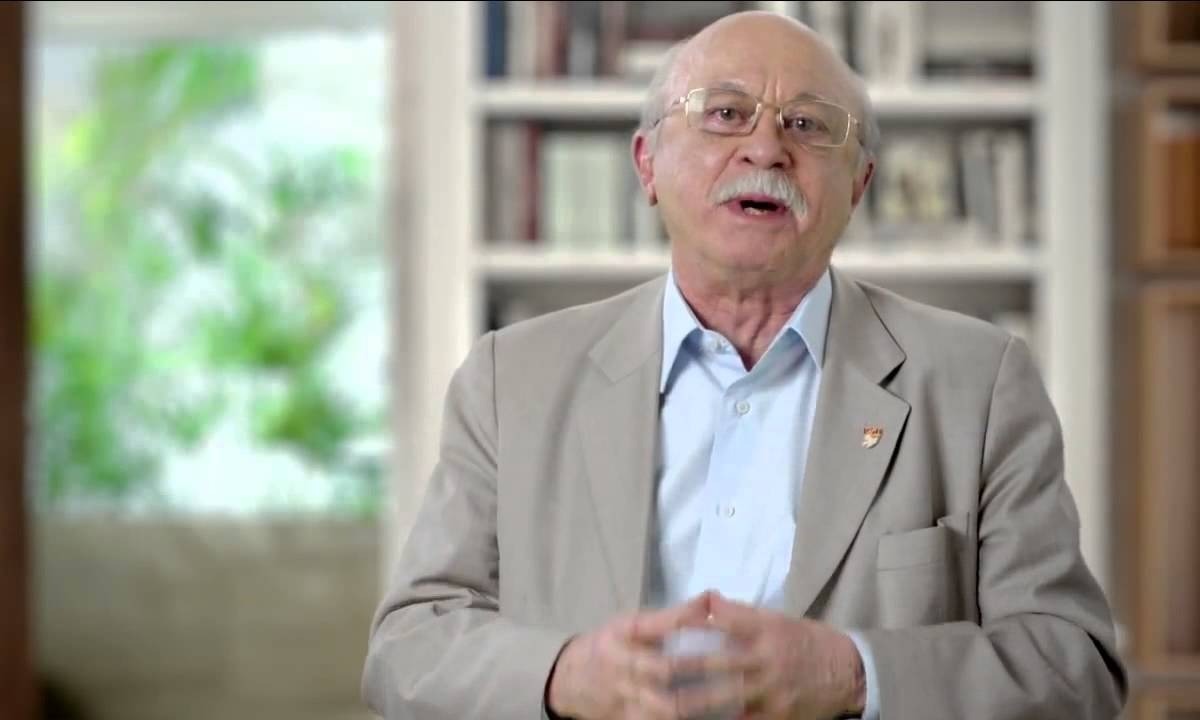

“Liberais optaram pela proposta fascista e são responsáveis por isso”, diz Roberto Amaral

Em entrevista a CartaCapital, escritor contou sobre seu novo livro: ‘História do Presente: Conciliação, Desigualdade e Desafios’

Quanto tempo é preciso esperar para reagir à ascensão da extrema-direita? Para muitos, pode não ter chegado nem mesmo a estalada, aquele sopapo necessário que dá a certeza: a ideologia fascista se revigorou no Brasil. A análise dos processos políticos pode exigir a passagem do tempo, em nome do rigor e da segurança da escrita da História. Mas foi no “calor da hora” que o escritor Roberto Amaral, de 81 anos, registrou cada passo dos novos movimentos ultraconservadores do país, desde que tornou-se colunista semanal de CartaCapital, em 2011.

Agora, Amaral reúne as suas principais publicações dos últimos anos no livro A história do presente: conciliação, desigualdade e desafios, pela editora Expressão Popular, com primeira edição lançada em junho deste ano em formato de e-book.

Cientista político, jornalista e professor, Amaral tornou-se ainda mais notório quando ocupou a chefia do Ministério da Ciência e Tecnologia na primeira gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Também presidiu o Partido Socialista Brasileiro (PSB). No entanto, deixou a legenda em 2014 após a então candidata Marina Silva apoiar Aécio Neves (PSDB) contra a reeleição de Dilma Rousseff (PT).

Nascido em Fortaleza, no Ceará, teve um passado marcado por sua atuação no movimento estudantil. Talvez a experiência no “fazimento” da política tenha nutrido a sua habilidade na imediata observação dos fatos. E é esse gosto da temperatura do momento que o leitor saboreia em seu novo livro. “Cada artigo, isoladamente, tem uma mensagem. Mas quando você os reúne, eles passam a ter outra proposta, resultante do conjunto”, explica o autor.

Segundo ele, o novo título completa uma trilogia, que já conta com A crônica dos anos Geisel (Forense Universitária, 1987), sobre um dos períodos mais controversos da ditadura militar, e A serpente sem casca (Fundação Perseu Abramo, 2015), que mergulha no impeachment contra Dilma.

“Na verdade, não existe presente. Só existe passado. Quando você termina de agir, o ato já é passado. Então, a história presente é a história que está em construção, ela está no fazimento.”

Num momento em que o presidente Jair Bolsonaro torna mais popular a sua hostilidade à democracia, Roberto Amaral faz questão de lembrar em seu livro que o fato social não nasce quando se manifesta. Diante dos atos a favor do impeachment incentivados por Aécio Neves, em 2016, o autor já descrevia os “elementos clássicos do fascismo” na expressão dos manifestantes, como o anticomunismo arcaico e o desprezo pelo rito democrático.

Para Amaral, o diálogo do liberalismo com o fascismo está evidente até hoje, quando os representantes das elites brasileiras parecem mais preocupadas com as reformas econômicas do ministro da Economia, Paulo Guedes, do que com o reacionarismo violento do chefe do Palácio do Planalto.

“Diante da opção entre o Haddad e o Bolsonaro, os liberais brasileiros e a social-democracia brasileira optaram pela proposta fascista. Eles são responsáveis por isso”, aponta o escritor. Nas eleições de 2018, Bolsonaro teve ativa colaboração até de João Doria (PSDB), que fez campanha aberta ao então candidato a presidente e hoje se diz arrependido. Mas não são só os liberais que sustentaram o processo que nos levou até aqui. Para Amaral, os militares também são culpados, tanto por terem comandado um período ditatorial do qual o Brasil ainda não se recuperou, quanto por ainda hoje chancelarem um governo que recusa o combate à pandemia do novo coronavírus: “A sociedade vai responsabilizar as Forças Armadas por esse crime do qual elas são coatoras”, acusa.

O livro também não poupa a autocrítica para a esquerda. Conforme o autor, as gestões do PT pensaram que estavam promovendo a conciliação com as classes dominantes, e com isso ignorou o ataque às bases do capitalismo e a denúncia da luta de classes e da desigualdade social. Em tom emocionado de tristeza, lembra-se de quando viu uma sociedade desmobilizada frente ao golpe contra Dilma, importante ingrediente da ameaça à democracia que vivemos hoje. “Quando terminou aquilo, eu senti a profunda solidão. Pouca gente conosco, as pessoas chorando, mas nenhuma rebelião”, recorda-se.

Hoje, para Amaral, a esquerda deve mirar uma frente em que possa compor com outras forças, já que não é capaz de enfrentar o bolsonarismo sozinha. Ao mesmo tempo, o norte deve ser a construção de um projeto nacional, como ensina “a lição chinesa”, e a volta às bases populares, segundo mostra “a presença do chavismo nas massas”.

No prefácio, o diretor de redação de CartaCapital, Mino Carta, escreve que Amaral pertence a uma categoria rara de cidadãos destemidos, que não tarda em suas percepções sobre a marca implacável da dicotomia entre a casa-grande e senzala, ainda tão assinalante do autoritarismo no Brasil. Um dedo ousado na ferida, imputa Mino: a casa-grande detesta o país e seu povo. Como avisa o prefácio, “este livro prova, sem deixar dúvidas”.

Confira a seguir, na íntegra, a entrevista de Roberto Amaral a CartaCapital.

CartaCapital: Vamos começar pelo título, “A História do Presente”. Em geral, a história é escrita com certo espaço de tempo depois do acontecimento histórico. Mas o senhor deixa claro no livro que os artigos foram escritos “no calor da hora”. Por que o elemento do “calor da hora” contribui para compreendermos os últimos tempos políticos?

Roberto Amaral: Tem várias questões. Primeiro, na introdução, do professor Lincoln [Abreu Penna, que escreve a apresentação do livro], ele traz a definição de história presente, que é uma tendência da historiografia. A segunda questão é que, na verdade, não existe presente. Só existe passado. Quando você termina de agir, o ato já é passado. Então, a história presente é a história que está em construção, ela está no fazimento. É este o sentido do título e da coletânea. Cada artigo, isoladamente, tem uma mensagem, um significado, uma proposta. Mas quando você os reúne, eles passam a ter outra proposta, resultante do conjunto.

A análise que eu chamo do “calor” dos fatos é porque eram análises semanais para CartaCapital. Mas têm o propósito de uma reflexão sobre o país que nós estávamos vivendo. Lá no final, por causa da demora do livro, eu tive que fazer um posfácio, eu explico que esse livro, de certa forma, acompanha uma trilogia. Eu escrevi antes Crônicas dos anos Geisel, que é uma reunião de análises da ditadura Geisel. Escrevi há dois anos A serpente sem casca, que era uma análise da montagem do impeachment. Já era uma defesa do governo da Dilma e a defesa da frente ampla, da Frente Brasil Popular, que eu lançava naquele livro. Este terceiro já é uma análise sequencial.

Eu analiso o impeachment, os primeiros momentos do governo de transição do Temer, e essa coisa que está aí, a tragédia do bolsonarismo. Neste momento, já fica claro para mim, e isso vai ser desenvolvido em vários artigos, a concepção do golpe de estado permanente. Eu defendo a tese de que nós estamos, do impeachment para cá, em um novo regime. Não foi uma transição, a troca de Joaquim por Manuel, de Dilma por Michel Temer, e de Michel Temer por Bolsonaro. Mas sim, a instauração de um regime autoritário protofascista, que tem o seu primeiro ponto o pacto inicial da deposição de Dilma, o primeiro momento no governo Temer, e nós estamos vivendo agora o segundo momento, que é essa tragédia que atinge a todos.

“A Forças Armadas estão preocupadas, porque elas sabem que a sociedade vai responsabilizá-las por esse crime do qual são coatoras”, considera.

CC: Em um dos artigos, o senhor escreve que o fato social não nasce quando se manifesta, que sempre há um “fato detonador”, uma “gota d’água”, que só é conhecido a posteriori. Diante do cenário internacional, existe algo no contexto do capitalismo global que ajude a explicar como o Brasil chegou ao governo Bolsonaro e às últimas políticas que têm sido implementadas?

RA: Não. O bolsonarismo é um fenômeno brasileiro. Evidentemente, nenhum país do mundo é uma ilha. O que eu quero dizer com isso? É evidente que o quadro internacional, por conta da crise do capitalismo, influencia no Brasil. E qual é o quadro da crise do capitalismo hoje? A emergência dos regimes de extrema-direita. Nós temos essa emergência nos Estados Unidos, e pelo fato de ser os Estados Unidos, irradia em quase todo o mundo. Nós temos o avanço da direita na Polônia, na Hungria, na Tchecoslováquia, na Turquia, na Índia. Então, há um clima internacional que favorece a emergência de regimes de direita na periferia do capitalismo central.

Isso não quer dizer que esses fatos sejam a espoleta, a gota d’água que justique para o Brasil a explosão do bolsonarismo. O bolsonarismo é um fenômeno brasileiro, que tem as suas raízes na nossa formação histórica. É um país larvarmente autoritário. O autoritarismo pervade todas as extensões das relações sociais, econômicas, pessoas e interpessoais. Nós somos um país que tem, na sua alma, a escravidão, e um etnocídio que ainda não terminou. Então, é uma sociedade autoritária.

A questão que se coloca foi a nossa incapacidade de ver o fenômeno social. Porque o fenômeno social é como uma onda. Você vê a onda quando ela está de cima. Mas não vê o que está embaixo da onda. Então, quando ela salta, reflete o movimento de sua base, de lá do chão, perto da terra. Nós não conseguimos ver esse movimento. Não entendemos o que era 2013, nós, a esquerda. E o pior. Nós confundimos a popularidade do Lula, principalmente no final do segundo governo, com o avanço do pensamento de esquerda. Não havia nada disso.

Não havia, como nós esperávamos, a emergência das massas. Havia a popularidade do mito Lula. Nós confundimos isso com avanço político, e fomos surpreendidos com junho de 2013, e não entendemos as dificuldades e o resultado da campanha de 2014. Daí, vem todo o desdobramento do que vai chegar agora. A esquerda tem uma velha ilusão com relação às Forças Armadas, acho que isso é uma herança do prestismo, de achar que as Forças Armadas são legalistas, democráticas, que vêm da classe média. E confundimos o silêncio das Forças Armadas no governo Lula com assentimento às suas políticas internas e externas, principalmente em suas relações com os Estados Unidos e com o restante da América Latina. O Lula, no final do governo, editou um belo decreto que estabelece as políticas estratégicas nacionais, pensando que uma publicação no Diário Oficial refletia o pensamento das Forças Armadas. Elas ouviram e não obedecem.

As Forças Armadas brasileiras estão convencidas de que o mundo é uma laranja, de que o mundo está dividido em dois. Que o conflito entre Ocidente e Oriente é inevitável. Que a representação do Ocidente é dos Estados Unidos. E que a nossa filiação cultural, econômica e geográfica é incondicional com os Estados Unidos. A partir daí, tudo o que signifique avanço, independência, autonomia e projeto nacional passa a contrariar esse projeto. Essa é a questão central. Estamos em um regime tutelado pelas Forças Armadas. O capitão era um cavalo que passou na frente dos generais e eles montaram. Hoje eles são responsáveis por esse governo. Sustentam um governo antinacional, uma política externa antinacional, uma economia que desestabiliza do país, o desmonte do meio ambiente, e vão responder historicamente por isso.

CC: Há quem acredite que os militares, na verdade, resolveram tutelar o governo para controlar a selvageria do governo Bolsonaro. Existe essa preocupação de controlar o presidente?

RA: Não sei se vocês se lembram. No primeiro ou segundo dia de governo, quando dava posse ao ministro da Defesa, o capitão se virou para o general Villas Boas, que estava ao lado dele em uma cadeira de rodas, o ex-ministro do Exército, e disse: general, eu devo a eleição ao senhor, o que nós conversávamos vai ficar entre nós. [Em 2 de janeiro, Bolsonaro afirmou a Villas Boas: “O que já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por eu estar aqui”.]

Não é afirmação minha e de nenhum observador, é o reconhecimento do beneficiário. E mais, é bom lembrar que um dos elementos fundamentais para a eleição do Bolsonaro foi uma mensagem deste mesmo general, ainda ministro do Exército, jogou no Twitter uma mensagem dirigida ao Supremo, que em síntese ameaçava o Supremo se ele concedesse o habeas corpus solicitado pelo Lula, com a votação que ocorreria em seguida. [Na véspera do julgamento de Lula no STF, em 3 de abril de 2018, Villas Boas escreveu que repudiava “a impunidade” e que estava “atento às suas missões institucionais”.]

A denegação do habeas corpus foi fundamental para o processo eleitoral, porque levou à inelegibilidade o candidato que estava liderando as pesquisas. A participação militar começa na campanha, o comando da campanha foi entregue a militares, a começar pelo general Heleno. Os quartéis eram verdadeiros comitês de campanha.

O que tem hoje? O que você colocou é uma fumaça, que é o seguinte: hoje as Forças Armadas estão preocupadas. Estão preocupadas, porque elas sabem que a sociedade vai responsabilizá-las por esse crime que está ocorrendo, por esse crime do qual elas são coatoras. Que é o governo Bolsonaro. Elas foram responsáveis pela eleição e são responsáveis por esse governo. Elas estão sustentando tudo o que está aí. E agora, eu digo isso em um artigo que foi ao ar na CartaCapital, já há uma engrenagem para a montagem de um grande acordo, aí sim, em nome do entendimento. O capitão diminui de dizer besteira, os generais deixam de falar em golpe, as mobilizações, as hordas cessam, o Supremo se aquieta, e vamos deixar como está para ver como é que fica.

CC: Sobre as eleições de 2014, com Aécio Neves e Dilma Rousseff, o senhor escreve que as manifestações contra a Dilma tinham “elementos clássicos do fascismo”, como o anticomunismo arcaico, a xenofobia, a exaltação da violência, a defesa da ditadura, o ódio disseminado, o desprezo pela democracia e profundo desrespeito à soberania popular. Chega a descrever a imprensa como “goebeliana”. Só que Bolsonaro ainda não era candidato, eram manifestações incentivadas pelo PSDB. De que forma o liberalismo dialoga com o fascismo? De alguma forma, o liberalismo impulsionou o fascismo no Brasil?

RA: Eu não diria que ele impulsionou, mas eu diria o que você disse: ele dialoga. E foi importantíssimo na construção do bolsonarismo. Ele foi importante quando o Aécio, de forma fascista, negando a soberania popular, faz uma coisa que só havia ocorrido no Brasil em 1950, quando o lacerdismo tenta contestar a eleição de Getúlio: o Aécio contesta a eleição da Dilma, e o PSDB endossa essa contestação. E aí começa o processo. Ele desencadeia o processo aí, com a contestação e com tudo o que vem em seguida, que vai alimentar a primeira parte da operação golpista, que foi a eleição do Eduardo Cunha, já aí com a participação do Michel Temer. E as chamadas pautas-bomba. Ou seja, o primeiro ano de 2015, a presidente não consegue governar. Começa aí a desmontagem do governo Dilma e a abertura de espaço para o Bolsonaro.

E isso tem um ponto concreto da participação dos liberais. Em 2018, os liberais ficaram diante de uma proposta claramente protofascista. Quer dizer, ninguém pode alegar que foi surpreendida pelo Bolsonaro. Justiça seja feita, ele não mentiu. Ele estava há 30 anos na Câmara fazendo um discurso protofascista, defendendo a ditadura e a submissão dos interesses do Brasil aos Estados Unidos, defendendo o assassinato do Fernando Henrique Cardoso… Ele passou 30 anos fazendo isso. Ninguém pode alegar que se surpreendeu.

Diante da opção entre o Haddad e o Bolsonaro, os liberais brasileiros e a social-democracia brasileira optaram pela proposta fascista. Eles são responsáveis por isso. Não sei qual o comportamento histórico foi pior: se foi os que optaram claramente, como no PSDB e etc., e os que se omitiram, foram passear, coçando os seus umbigos, um foi se trancar em São Paulo, outro foi passear em Paris, como se não tivessem nada a ver com o que vinha a ocorrer no país. E hoje voltam como se não tivessem nenhuma responsabilidade pelo quadro que nós estamos vivendo.

CC: Sobre os governos do PT, o senhor escreve que “o presidencialismo de coalizão já deu no que tinha que dar”. Em outra passagem, diz que “a opção democrática, sempre correta, levou-nos a um eleitoralismo sem limites, e a disputa da governança nos levou a um pragmatismo que rasgou valores e programas”. A política de conciliação se esgotou? O que é que sobra de alternativa?

RA: Primeiro, a questão do eleitoralismo, não se reporta ao nosso governo, mas à esquerda. A esquerda optou, e optou corretamente, pela via eleitoral para a conquista do poder. Mas foi além disso. Ela optou, renunciando as propostas da esquerda. A esquerda socialista renunciou a defesa do socialismo. Renunciou a denúncia do capitalismo, da luta de classes, da desigualdade social. Isso ela perdeu caráter. O nosso governo [da esquerda], quando conciliou com a classe dominante, pensou que estava fazendo uma aliança, uma cooptação. E a direita nunca se deixou cooptar.

Nós fizemos todas as concessões. Tenho que lembrar quem foi o presidente do Banco Central nos nossos governos. [Nos governos Lula e Dilma, os presidentes do BC foram Henrique Meirelles e Alexandre Tombini.] Tenho que lembrar a Carta aos Brasileiros. Nós conquistávamos o que não tínhamos com uma estabilidade do Congresso, principalmente, depois da crise do Mensalão, foi possível com essa composição. Mas nós não fizemos nenhuma das transformações que precisávamos, e estamos pagando hoje o risco disso. Não fizemos a reforma política, a reforma dos meios de comunicação, tributária, não avançamos na reforma agrária. Depois de 12 ou 13 anos, nós entregamos o governo de volta à direita, entregamos o estado tal qual como recebemos.

CC: Em 2016, o senhor escreveu sobre alguns erros que a esquerda repete. Na ocasião das eleições, fez queixas sobre candidaturas da esquerda, pulverizadas em várias regiões do país. Diz que a esquerda desunida “confunde” os eleitores e os brasileiros. Acha que a esquerda está repetindo os mesmos erros agora?

RA: Está repetindo os mesmos erros, de forma agravada, porque teria que ter aprendido com a experiência. Na última eleição estadual, a esquerda decidiu não disputar as eleições nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Está agora decidindo não disputar de novo em São Paulo e no Rio de Janeiro. Não aparece em canto nenhum a possibilidade do avanço de um acordo, a não ser agora em Florianópolis. Nós estamos de novo nos dividindo. A pior coisa que pode ocorrer é você não saber quem é o seu inimigo, quem é o seu adversário. Quando você não sabe quem é o seu adversário, você está condenado a perder qualquer disputa que fizer. É uma tradição da esquerda do mundo a política de frente. Nós estamos desaprendendo essa política de frente, e eu não sei o que é que vai dar.

CC: O senhor acha que o PT acerta quando se recusa a participar de uma frente democrática com partidos de direita?

RA: O que interessa… Eu vou repetir uma frase muito famosa: Não interessa a cor dos olhos do gato. O que interessa saber é se o gato come rato. A questão é essa. [Segundo pesquisas, a frase foi dita pelo dirigente do Partido Comunista Chinês, Deng Xiaoping, que governou a China entre o fim da decáda de 1970 e meados da década de 1990.]

A questão é essa. Você não faz frente com você mesmo. Você não faz frente com correligionário. Você faz frente com os diferentes. A última grande frente que nós tivemos, contra a ditadura, construída na campanha das Diretas Já, colocou no palanque o Brizola, o Lula, o Franco Montoro [na época, deixando o PMDB para fundar o PSDB], Ulisses Guimarães, ao lado do PFL. Não se esqueça de que, para derrotarmos a ditadura, nós votávamos ao mesmo tempo no Tancredo [Neves], e no [José] Sarney, ex-presidente do partido da ditadura. Foi isso o que possibilitou derrotar a ditadura.

A questão fundamental é saber: você pode, sozinho, derrotar o seu inimigo? Se pode, ótimo. Se nós podemos afastar esse sistema e esse governo, e ganhar as eleições, sozinho, ótimo. Melhor. Agora, se nós não podemos, temos que ver com quem podemos compor. E quem está a favor da democracia está a nosso favor. Quem estiver a favor da retomada do desenvolvimento, está a nosso favor. Então, é eleger as questões centrais. E as questões centrais hoje são, uma: a defesa da democracia. Impedir a continuidade do programa protofascista. E, segundo, mantido o processo eleitoral, derrotar eleitoralmente o bolsonarismo.

CC: Mas a ex-presidenta Dilma, em entrevista a CartaCapital, disse a frase: “Essa brincadeirinha de falar numa frente democrática sem ‘Fora Bolsonaro’ é estarrecedora”. A crítica é de que a frente democrática precisa defender a deposição do presidente Jair Bolsonaro. E o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) já disse não defender o impeachment. A esquerda só deve participar de uma frente democrática se a frente exigir o “Fora Bolsonaro”?

RA: Não. Na campanha das Diretas Já, o Lula tinha um projeto de governo que não era o mesmo do Franco Montoro. O fundamental é saber quem é o nosso inimigo e qual é o nosso objetivo. O nosso objetivo fundamental é derrotar o sistema que aí está, é nos vermos livres desse governo. Agora, cada um… uma frente tem duas características. A frente não é partido. Não tem nem programa. Ela tem metas. O que unifica são as metas centrais, mínimas, poucas, porque se não, não há acordo. Frente não é partido, não é grêmio, não é encontro de camaradas. É um encontro de adversários, mas não de inimigos, que elegem um inimigo comum.

Primeiro, você derrota o seu inimigo. A segunda fase da frente é a governança. Aí, quem vai determinar é a correlação de forças. A política é uma correlação de forças. Isso não impede que, paralelamente à frente ampla, tenha a frente de esquerda. E que, dentro da frente de esquerda, o PT tenha as suas teses, o PSOL tenha as suas teses, o PCdoB tenha as suas teses. Agora, o problema é assim: é possível nós nos reunirmos em face do inimigo comum? Isso é que é crucial.

Agora, eu acho que já houve um acordo. A frente ampla está muito difícil, porque já houve um acordo. A Casa Grande se preocupou e está com medo das loucuras do capitão atrapalhar o fundamental: a pauta Guedes. Os liberais, a social-democracia, o mercado, esse pessoal não está preocupado com a democracia. Está preocupado com a realização dos seus lucros. E estão vendo que correm o risco de que, quando jogarem fora a água suja da bacia, jogarem a criança junto.

O que eles querem? O fundamental não é a democracia, o fundamental, tudo o que está aí, inclusive a oposição dos grandes jornais, é a aparência. O fundamental que está em jogo para a classe dominante é a pauta Guedes, o neoliberalismo, a privatização, o ajuste fiscal, que os grandes jornais não criticam. Os grandes jornais criticam o capitão, mas ao mesmo tempo estão fazendo a defesa disso. Isso é o que está em jogo. Temos que impedir que se desmonte o país. E a nossa oposição não chega a 100 parlamentares, num coletivo de 513. Então, vamos compor com quem? Com quem é que o PT vai ficar compondo? Com os 10 deputados do PCdoB? Com os 10 do PSOL?

“A primeira coisa que a esquerda deveria aprender com o chavismo é a volta às bases”, diz Roberto Amaral.

CC: Em passagens sobre a Venezuela, o senhor defende a legitimidade do governo de Nicolás Maduro, a lisura das eleições, e questiona: “de que a Venezuela é acusada mesmo, para justificar tanto ódio?”. Porém, diversos setores políticos definem o governo da Venezuela como uma ditadura, responsável por supostas violações de direitos humanos. A esquerda brasileira tem algo a aprender com o chavismo?

RA: Tem, muito. A primeira coisa que a esquerda deveria aprender com o chavismo é a volta às bases. O que está sustentando o Maduro é a presença do chavismo nas massas. Os Estados Unidos fazem o cerco, a Europa faz o cerco, o Brasil faz o cerco, a Colômbia faz o cerco. Os recursos do petróleo da Venezuela foram roubados, retidos nos Estados Unidos. Foram retidos há pouco na Inglaterra. Tem um camarada lá que se diz presidente sem ter tido um voto [o autoproclamado presidente interino Juan Guaidó]. O Brasil, os Estados Unidos, a União Europeia, reconhecem esse camarada como presidente.

E, no entanto, o Maduro não cai. E, no entanto, o nosso governo aqui caiu! Em menos de um ano! Qual é a diferença?

Tem uma coisa que… é dramático dizer isso. O que foi que nós conseguimos mobilizar, de massa, pela defesa do mandato legítimo da presidente Dilma? Quantas greves nós organizamos? Quantas movimentações nós fizemos? Quantos comícios nós fizemos? Quantas vezes nós invadimos a Câmara? Quando foi o julgamento em que levamos 10 mil, 20 mil, 50 mil pessoas, para a Esplanada dos Ministérios?

O fato objetivo é que esse governo [Maduro] é sustentado. Aí se diz: ele compôs com os militares. Sim, ele compôs com os militares. Nós, no nosso governo, pensávamos que havíamos composto. E nós nem compusemos com os militares, que nos derrubaram, nem compusemos com o mercado, a quem demos tudo, e não conseguimos conquistar as massas.

É dramático, eu não gostaria de estar falando essas coisas. Mas eu não sei, eu estou vendo você, é muito jovem, não sei se você viveu. Mas a minha geração… É um parênteses na conversa. Nós fizemos uma tentativa. Na votação da Câmara [do impeachment contra Dilma], nós colocamos um telão aqui no Rio de Janeiro, ali perto dos Arcos da Lapa, para a população acompanhar. Quando terminou aquilo, eu senti a profunda solidão. Pouca gente conosco, as pessoas chorando, mas nenhuma rebelião. E a tragédia que era, depois de 13 anos de governo, nós não tínhamos maioria na Câmara dos Deputados. Que liderança política é essa? O Juscelino, num governo de 5 anos, enfrentou mais de 10 pedidos de impeachment. Tirou todos de letra. Nós não resistimos ao primeiro, numa Câmara comandada por um cafajeste, por um ladrão, por um futuro presidiário. Nós temos que fazer muita autocrítica.

Eu tenho uma amiga que disse: por que a direita não faz autocrítica? Eu não quero que ela faça não. Eu quero que ela erre. A autocrítica é para você identificar os seus erros e não repetir. Eu é que quero fazer autocrítica. Não quero que a direita faça autocrítica não, quero que, toda vez que ela errar, ela repita os erros dela.

Manifestações em Caracas em comemoração aos 20 anos de chavismo; para Amaral, esquerda brasileira deve se inspirar e voltar às bases. Foto: TNM

Manifestações em Caracas em comemoração aos 20 anos de chavismo; para Amaral, esquerda brasileira deve se inspirar e voltar às bases. Foto: TNM

CC: No meio da entrevista, o senhor citou uma frase de um político chinês e, em uma passagem do livro, diz que “o Brasil não aprendeu uma lição chinesa de construção de um projeto nacional de potência”. Para onde mais a esquerda brasileira deve olhar para buscar inspiração e construir um projeto nacional?

RA: Eu trabalhei muito pouco isso no livro, pela limitação requerida por artigos. Acho que a questão central do país é não ter um projeto nacional. Não ter um projeto de nação. Não termos um projeto de país. “Ah, nós tivemos o projeto Vargas”. Não era um projeto nacional. Era um projeto do Estado Novo, elaborado pelos mandantes, pela equipe de Vargas. “Ah, nós tivemos um projeto modernizante no governo do Geisel, no governo dos militares”. Não era um projeto nacional. Era um projeto dos militares, imposto contra a nação, e que a nação nunca aceitou, nunca recebeu como dela.

Antes de chegar na China, eu tenho uma impressão, olhando de longe, que os Estados Unidos, desde os federalistas, desde a construção da federação, desde a independência, têm um projeto de país. Eles se julgam portadores de uma missão, têm um projeto que dá-se com [George] Washington, com [Thomas] Jefferson, um projeto de grande admissão de uma nação que passa por cima dos outros. Acham que têm a missão de levar para o mundo inteiro o seu projeto de sociedade.

A China, claramente, desde 1949, tem um projeto. Um projeto de afirmação, de retomada do seu poder imperial, de construção da nação. Ela tem um projeto, e o povo chinês vive isso. É comum na academia… os chineses foram para os Estados Unidos, estudantes foram para a França, para a Inglaterra, depois voltaram todos para a China, apesar das vantagens oferecidas pelo capitalismo. Não é obra apenas do Partido Comunista. Em 1949, quando eles assumem o poder, o partido vinha de dois séculos de dominação do Ocidente, era um país rural, de camponeses, era um país pobre, recém-invadido pelo Japão. E transformaram hoje na segunda potência do mundo, a segunda economia, em marcha para, em 10 anos, se tornarem a primeira economia.

Tem algo aí na alma desse povo. Que é também o que eu chamo de projeto nacional, o projeto da Coreia. No final dos anos 1960, todos os indicadores estavam aquém do Brasil, na industrialização, no plano educacional, na ciência e tecnologia. E hoje, passou por ditadura, e é a potência que está aí. Acho que essa é a questão central.

Existem poucos países nas condições do Brasil. Não podemos ser comparados com Cingapura, com nada disso. Somos um gigante populacional, territorial, somos comparados com o nosso destino. É o destino de países como a Rússia, como os Estados Unidos, como a Índia. Eu não vejo outro. O que nos falta é este projeto., que agora parece que a Rússia está retomando isso: ter um projeto que unifique o seu país. Não estou discutindo aqui se é projeto de esquerda ou de direita, de estatização, de socialização. Mas ter uma coisa em torno da qual o país, o povo se une. Em torno de quê nós, hoje, unificamos o povo brasileiro para trabalhar? Qual é o projeto? Vamos fazer o quê com esse país, dividido e humilhado do jeito que está?

CC: Por fim, uma curiosidade que não está no livro. Como o senhor tem visto as revelações da atuação de agentes americanos do FBI na Operação Lava Jato?

RA: Estou convencido de que muito do que vivemos hoje decorre da ditadura não ter sido derrotada. Ela comandou o país de forma tão forte que ela se projetou no governo da Nova República e está aí presente até hoje. A proeminência, o acordo que impediu a anistia, como nós desejávamos, que impediu o julgamento dos criminosos, isso tudo foi a fonte. Os tentáculos dessa história nos trouxe ao fato de acharmos hoje gente na rua pedindo a volta da ditadura.

Defendo que temos que começar a discutir um tribunal para julgar esse processo. Temos que passar a limpo essa história da Lava Jato, é um crime contra o país. É uma sequência de irregularidades, de inconstitucionalidades, de crimes contra o país. Esse procurador esteve nos Estados Unidos, com dados nossos, que ajudaram os processos contra a Petrobras. Abriram as nossas portas ao FBI, traficaram, ganharam fortunas com palestras, tentaram montar uma empresa com dinheiro arrecadado das indenizações, se julgam autônomos, não dão satisfação nem à Procuradoria-Geral. Nós temos que passar a limpo a compra de votos na Câmara dos Deputados para o impeachment da Dilma, a eleição do Eduardo Cunha.

O que nós fizemos da vez passada? Pegamos o entulho da ditadura e botamos debaixo do tapete. Agora está revolvendo aí, em cima da gente. Se nós não fizermos isso, vamos ter uma rebordose. É preciso julgar os crimes que o capitão está cometendo. Se a questão fosse puramente jurídica, ele já estava na cadeia. É preciso julgar o papel das Forças Armadas. Se nós não fizermos isso, a história vai se repetir.

Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome

Os Brasis divididos pelo bolsonarismo vivem, pensam e se informam em universos paralelos. A vitória de Lula nos dá, finalmente, perspectivas de retomada da vida em um país minimamente normal. Essa reconstrução, porém, será difícil e demorada. E seu apoio, leitor, é ainda mais fundamental.

Portanto, se você é daqueles brasileiros que ainda valorizam e acreditam no bom jornalismo, ajude CartaCapital a seguir lutando. Contribua com o quanto puder.

Leia também

Trump diz que “algo acontecerá na Venezuela” com envolvimento dos EUA

Por Victor Ohana

Doria se diz arrependido de ter votado e feito campanha por Bolsonaro

Por CartaCapital

José Dirceu: “Os que pedem frente democrática se recusaram em 2018”

Por CartaCapital

“Quero uma frente ampla do PSOL até o MBL”, diz Randolfe Rodrigues

Por Victor Ohana

Luiza Erundina: “Guilherme Boulos tem chances reais de se eleger como prefeito de São Paulo”

Por CartaCapital

Lindbergh: “Lula apostou em conciliação e esqueceu que a elite é escravocrata”

Por CartaCapital

Requião: “Bolsonaro é um palhaço no picadeiro do circo nacional”

Por Mino Carta

No Brasil, a barbárie foi incorporada no cotidiano

Por Guilherme Boulos

Vidas negras importam? Não no Brasil, mostram os números e a realidade

Por Thais Reis Oliveira