Mundo

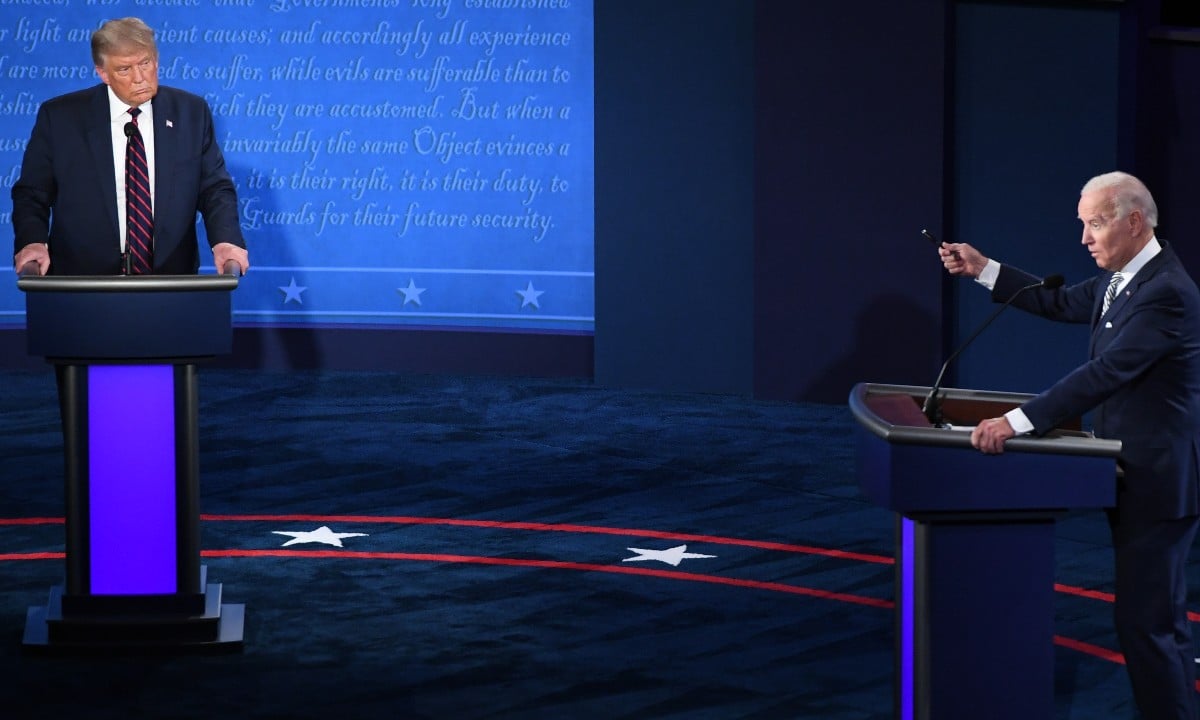

Trump, Biden e um filme: não foi o pior debate, mas o pior presidente

A questão não é se o primeiro debate nos EUA foi o pior da história. Mas da participação nele do pior presidente de todos os tempos

Não estou nada de acordo com a ideia de que o recente debate presidencial dos EUA tenha sido o pior debate da história. Não confundamos as coisas. O problema dos Estados Unidos não foi o debate, mas o seu presidente. A equivalência moral entre os dois candidatos é profundamente injusta para Joe Biden. Quem viu o debate pôde ver a diferença. A diferença entre um político decente e até afável e um político grosseiro e desesperado, capaz das maiores ignomínias contra o adversário.

Só um escroque é capaz de, num debate eleitoral, fazer referência ao episódio de tóxico-dependência do filho do seu opositor. Para uma família que passou por tantas tragédias pessoais como foi o caso da de Joe Biden, esse ataque sórdido mostrou o caráter do atual presidente. Não, não foi o pior debate de todos os tempos, ele é que é o pior presidente da história.

Acabado o debate, vi o filme Coastal Elites e o meu humor mudou. Lembrei-me imediatamente do que um amigo norte-americano costumava dizer-me sobre o seu país: podemos acreditar em tudo o que ouvimos falar sobre os Estados Unidos porque o contrário também é verdadeiro. Pois ali está tudo aquilo que gosto nos norte-americanos, tudo aquilo de que tinha saudades e tudo aquilo a que, na linguagem geopolítica, se chama hoje de soft power, ou seja, o poder da atração cultural – o talento, a inteligência e, principalmente, o engajamento intelectual e político das elites do cinema e da escrita.

É um filme que poderíamos dizer de intervenção política, feito para o momento e realizado com o espírito do tempo. São apenas cinco monólogos, cinco atores que falam com a câmara. Um filme de quarentena – nem contato social, nem diálogo, nem público. São só eles, os atores, e nós, como se estivéssemos a falar pelo zoom. Mais ninguém. Temos a professora judia de Nova York, o ator homossexual que conversa com o psicanalista, a jovem negra e rica que foi colega de Ivanka no colégio, a apresentadora de vídeos de meditação que decide sair de Vermont para ir passar a quarentena na sua terra natal e, finalmente, a enfermeira do Wyoming que decidiu vir ajudar os seus colegas em Nova York durante a pandemia. Cinco pequenos episódios.

Só um escroque é capaz de, num debate eleitoral, fazer referência ao episódio de tóxico-dependência do filho do seu opositor

Depois de os ver, ficamos a pensar que, se Trump ganhar, não terá sido por falta de comprometimento político das suas elites. Ao contrário do Brasil, estas não se demitem, estas não têm medo, estas não pensam no seu mercado de espetáculo. Simplesmente combatem – “eu sou o muro”, diz Miriam (Bette Midler).

Não quero contar o filme, quero apenas recomendá-lo. Mas não resisto a contar-vos uma das cenas.

Quando a professora de meditação decide regressar a Vermont porque não consegue aguentar mais a família e a sua crença cega nas extraordinárias qualidades do presidente, o seu pai, empreiteiro e veterano de guerra, decide contar-lhe uma coisa que não contou a ninguém e que não quer que ninguém saiba, mas que tem que dizer a alguém – ele não votará em Trump. Não é pela questão da Rússia, diz ele, ou do impeachment, ou de Charlotteville, ou das mulheres, mas por causa de John McCain. Sim, ele aguentou tudo, mas isso não. McCain combateu pelo seu país, foi prisioneiro de guerra, foi torturado e, depois de falecido, o presidente continuou a falar mal dele. De tal forma que, quando discursou num navio que tinha o nome dele, mandou colocar uma faixa para que o nome não aparecesse. Isso não. Essa indignidade, não. Essa, ele não pode suportar.

A questão de McCain também me sensibiliza particularmente. Na eleição em que foi candidato contra Obama, todos celebramos a vitória deste último. Para quem passou a juventude acompanhando a batalha dos direitos civis na América, a vitória de Obama era também a nossa vitória. Finalmente, a América tinha um presidente negro.

Na manhã seguinte, quando ouvi os dois discursos – o de quem ganhou e o de quem perdeu – aquele que mais me impressionou foi, no entanto, o discurso de concessão de John McCain. “O que o senador Obama conseguiu fazer hoje, inspirando as esperanças de tantos milhões de americanos que outrora acreditaram erroneamente que tinham pouco em jogo ou pouca influência na eleição de um presidente americano, é algo que admiro profundamente e elogio-o por tê-lo alcançado”.

Aqui está o melhor da retórica norte-americana. Aqui está um gesto de nobreza política, tão rara nos dias de hoje. Aqui está um leal adversário e um tipo decente que, no fim da luta, não apenas cumprimenta o seu opositor, mas, sentindo “elevar-se o rumor da história”, presta homenagem ao que acaba de presenciar. Eis tudo o que os Estados Unidos precisam recuperar. Decência. Ninguém melhor que os brasileiros para perceber o que quero dizer. E, agora que muitos se entregam à especulação sobre qual vai ser o resultado, deixem-me dar-vos o meu palpite: o tipo vai ser corrido. E por larga margem. E o estrondo da derrota vai ouvir-se longe, em particular, por razões que não preciso explicar, aí no Brasil.

Um minuto, por favor…

O bolsonarismo perdeu a batalha das urnas, mas não está morto.

Diante de um país tão dividido e arrasado, é preciso centrar esforços em uma reconstrução.

Seu apoio, leitor, será ainda mais fundamental.

Se você valoriza o bom jornalismo, ajude CartaCapital a seguir lutando por um novo Brasil.

Assine a edição semanal da revista;

Ou contribua, com o quanto puder.