Opinião

O que restou de 1922

Mário de Andrade soube entender a necessária simbiose entre a cultura e a política

Escrevia há 50 anos em reportagem publicada na revista Realidade: “No outro dia, Macunaíma decidiu fazer a Semana de Arte Moderna. Então pegou jovens poetas para declamar versos de palavras desarrumadas, sem qualquer vontade de métrica, nem se fale de rima (também pegou alguns que procuravam as rimas) – e paciência. Pegou jovens musicistas, um piano e outros instrumentos e os pôs a tocar numa bem trabalhada desarmonia”.

Desenterrou este texto da antiquíssima reportagem um velho, generoso e caríssimo amigo, Gilberto Maringoni, passados 50 anos e, hoje, ainda infinitamente mais moço do que eu. Sustento em vão que o tempo não existe, mas em certos casos estou errado. Quando Maringoni me leu pela primeira vez, 50 anos atrás, estava no “verdor dos meus 13 anos”.

Ouvi falar de Mário de Andrade pela primeira vez na casa de Paulo Duarte. Ali estava pendurado numa das paredes um grande retrato do autor de Macunaíma, já então falecido, com quem Paulo tinha fundado o Departamento de Cultura da prefeitura de São Paulo, no tempo em que foi encabeçada por Fábio Prado, rico senhor que construiu o palácio onde hoje se hospeda o Museu da Casa Brasileira.

Na casa de Paulo havia também uma biblioteca de 12 mil volumes, uma garrafa de 10 litros de Calvados guardada em um cofre, um desenho hipnotizante de Matisse, um quintal habitado por alguns eucaliptos que, em dias de vento, dançavam sobre os muros da residência, à Rua Guarará, em São Paulo.

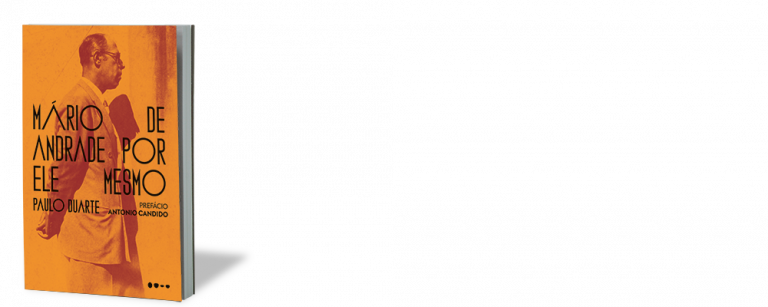

MÁRIO DE ANDRADE POR ELE MESMO. Paulo Duarte. Editora Todavia (576 págs., 99,90 reais)

MÁRIO DE ANDRADE POR ELE MESMO. Paulo Duarte. Editora Todavia (576 págs., 99,90 reais)

Uma tradição que cresceu com os anos determinava que Paulo Duarte e senhora, Juanita, de origem espanhola, almoçariam aos domingos na casa dos meus pais, com o direito de serem acompanhados por quem quisessem. Assíduo na tertúlia era Sérgio Buarque de Holanda, ainda magro, chegado há pouco tempo da Alemanha, para onde se mudara por causa do Estado Novo. Mais de uma vez o vi a batucar numa caixinha de fósforos algum sambinha de outros tempos, acompanhado pela mesma voz do filho Chico.

Paulo, sabiamente, portava duas garrafas de Pinot Noir Chambolle-Musigny, trazidas da França, onde também se refugiara durante o Estado Novo. Getúlio Vargas era o grande vilão e a Revolução Constitucionalista de 1932, evento histórico de extraordinária relevância. Por ter arrancado das mãos do banqueiro Gastão Vidigal o cheque que devolvia o Estadão, encampado por Getúlio, à família Mesquita, Paulo fora premiado com o posto de redator-chefe do jornalão. E foi ele quem levou meu pai para a redação ainda instalada na Rua Barão Duprat, cheirosa de cânhamo e gergelim, entre o Mercado Municipal e o Parque D. Pedro II.

Com Júlio de Mesquita Filho e a família toda ele compartilhara do autoexílio em Paris, ignaro o patriarca de sua semelhança com o marquês Gastón Tardivi d’Avanzo, amigo de infância da minha avó, da qual exigia periodicamente ovos à provençal, servidos ao ar livre à sombra de uma oliveira, sobre uma mesa octogonal pintada de verde. Paulo escrevia no estilo de Mister Pott, diretor da Eatanswill Gazette, personagem verboso e eventualmente tonitruante de Charles Dickens no seu precioso Pickwick.

Os escritos de Paulo saíam numa revista de cultura chamada Anhembi, e é preciso sublinhar que eu gostava dele não somente por causa do Pinot Noir, mas por ser ele límpido e honesto nas suas crenças. Já velho, levei-o à Catedral da Sé no dia em que Dom Paulo Evaristo Arns promoveu o culto ecumênico em memória de Vlado Herzog, assassinado sob tortura pelos algozes da ditadura.

A casa de Paulo Duarte representou o ambiente ideal de uma intelectualidade capaz de cogitar da Semana de Arte Moderna, embora dona Marinette, esposa de outra figura destacada da cultura paulista, Paulo Prado, tivesse confessado desejar “um evento parecido com aquele de Deauville”. Foi exatamente o que me disse em uma casa de antiga estampa paulistana, lembrança do passado do bairro de Higienópolis, inexoravelmente tragada pelo tempo.

Há 50 anos eu escrevia, na Realidade, uma reportagem sobre a Semana de 22

Não me consta que Saint-John Perse ou Paul Valéry tenham de repente surgido em Deauville, mas Di Cavalcanti, Guiomar Novaes, Tarsila do Amaral e Menotti Del Picchia estavam vivos e falantes. E à época eu os entrevistei. Daquela reportagem recordo, sobretudo, Menotti Del Picchia, então, aos 80 anos, dono de um cartório. Dizia ter sido o inventor do Modernismo com seu Juca Mulato, e eu não me permiti duvidar. Visitei-o na casa que ainda existe em São Paulo, esquina da Avenida Brasil com Rua Atlântica, onde vivia com a mulher, boa pianista, de sobrenome Rudge.

Tratava-se de uma figura simpática, pelo menos aos meus olhos, e, obviamente, não me referi à ideia que vem à tona agora e que passo a expor. Não havia, entre aqueles cultos representantes do saber paulista, quem de fato fosse capaz de pensar politicamente. Havia notáveis, profundas reminiscências das coisas do passado, evocações de momentos despercebidos, conquanto recomendáveis à recordação.

Faltava, porém, a reflexão sobre o futuro da cultura brasileira, em que ponto a política deveria influenciar os rumos da história e distanciar o País dos problemas já definidos entre o desequilíbrio social e a ausência de um povo capaz de entender a realidade e de enfrentá-la. Presa às heranças do passado, até hoje, de certa maneira, a cultura brasileira, embora rica em contribuições notáveis, de Machado de Assis a Guimarães Rosa, de Raymundo Faoro a Gilberto Freyre, de Euclides da Cunha a Lima Barreto, de Celso Furtado a Ariano Suassuna, entre muitos outros, não logra alcançar um povo que ainda deixa de ser nação. Cultura e política só devem caminhar juntas em impecável sintonia. Faz cem anos, ou mesmo 500, que navegamos sem rumo, quando muito seduzidos pelas aparências, ou até pela fantasia.

A qualidade da relação de amizade fraternal entre Mário de Andrade e Paulo Duarte será reforçada pela recente publicação de um livro das cartas dirigidas por Mário a Paulo. Trata-se aqui de momentos de confissões desabridas e sensibilidade na oitava corda descritos por quem, este sim, foi capaz de entender a simbiose necessária entre política e cultura, esta encarada, segundo o press release, como fator de emancipação social. •

PUBLICADO NA EDIÇÃO Nº 1195 DE CARTACAPITAL, EM 16 DE FEVEREIRO DE 2022.

Este texto não representa, necessariamente, a opinião de CartaCapital.

Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome

Depois de anos bicudos, voltamos a um Brasil minimamente normal. Este novo normal, contudo, segue repleto de incertezas. A ameaça bolsonarista persiste e os apetites do mercado e do Congresso continuam a pressionar o governo. Lá fora, o avanço global da extrema-direita e a brutalidade em Gaza e na Ucrânia arriscam implodir os frágeis alicerces da governança mundial.

CartaCapital não tem o apoio de bancos e fundações. Sobrevive, unicamente, da venda de anúncios e projetos e das contribuições de seus leitores. E seu apoio, leitor, é cada vez mais fundamental.

Não deixe a Carta parar. Se você valoriza o bom jornalismo, nos ajude a seguir lutando. Assine a edição semanal da revista ou contribua com o quanto puder.