Opinião

Hoje, Bauru é o Haiti

A invasão de um velório ecoa, mais uma vez, a brutalidade e desumanização que marcam a relação do Estado com a população negra no Brasil

O Brasil, mais uma vez, é palco de uma violência que, embora antiga, se reinventa a cada dia: o abuso policial. O episódio ocorrido em Bauru, no interior de São Paulo, em que a Polícia Militar invadiu um velório e agrediu pessoas presentes com cassetetes, é mais uma demonstração do racismo estrutural e institucional que permeia as forças de segurança e o Estado. Esses abusos fazem parte de uma política de controle e criminalização de corpos, enraizada em nossa sociedade desde o período colonial.

A violência policial no País, especialmente contra a população negra, reflete a persistência deste racismo. O caso em Bauru expõe a insensibilidade do Estado perante a dor das famílias, cujos corpos são tratados como alvo de violência, mesmo em momentos de luto. Como destaca Sueli Carneiro em seu Dispositivo de Racialidade, essa desumanização não é um incidente isolado, mas parte de um mecanismo mais amplo de controle racial, cuja origem remonta ao período colonial.

Em Haiti, Caetano Veloso descreve uma fila de soldados, “quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos, e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos — e são quase todos pretos — e aos quase brancos pobres como pretos, como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos quase pretos de tão pobres são tratados”. Pois bem, aqui estamos. Isso foi o que testemunhamos naquela ocasião fúnebre, de morte fisiológica e simbólica.

A brutalidade no interior paulista exemplifica a lógica necropolítica, conceito de Achille Mbembe, em que o Estado exerce poder sobre a vida e a morte, direcionando sua violência a grupos racializados e marginalizados. No Brasil, isso é especialmente evidente nas periferias, nas quais jovens são constantemente criminalizados e assassinados. A gestão da morte pelo Estado vem acompanhada de narrativas que tentam justificar essas mortes. No caso de Bauru, por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que os jovens estavam envolvidos em crimes. Esse discurso não é novo; é uma tentativa de desumanizar as vítimas e legitimar a violência estatal.

Em A Divina Comédia, Dante descreve sua jornada pelo Inferno, com nove círculos organizados por tipos de pecado, começando pelos menos graves e culminando nos mais graves. Nesse contexto, negritude e pobreza no Brasil podem ser vistos como os maiores “pecados”, levando à danação e ao círculo mais profundo do Inferno, no qual as punições físicas são impostas. Fanon, em Os Condenados da Terra, oferece outra perspectiva sobre a desumanização colonial, que continua na necropolítica moderna. O controle violento das populações negras é tanto físico quanto psicológico e social, como nos lembra Thula Pires ao citar Ana Flauzina: “a brutalidade dos processos de colonização nos tornou incapazes de pronunciar a dor em corpos negros”. A naturalização da violência pela polícia e pela mídia reflete uma sociedade que vê os corpos negros como descartáveis.

Essa realidade está profundamente ligada ao conceito de branquitude, analisado por Lia Vainer Schucman em sua obra Entre o ‘encardido’, o ‘branco’ e o ‘branquíssimo’. Schucman argumenta que a branquitude é construída em oposição à negritude, reforçando uma hierarquia racial que marginaliza e desumaniza os negros. No Brasil, essa combinação de racismo e pobreza aprofunda as desigualdades e alimenta a violência estatal, criando um ciclo contínuo de opressão e morte.

A necropolítica no Brasil reflete a manutenção de uma estrutura de poder que não valoriza certas vidas. A invasão de um velório, assim como as mortes de jovens nas periferias, exemplifica como o Estado se apropria do direito de matar, enquanto a sociedade assiste, muitas vezes, sem contestar. Como nos ensina Sueli Carneiro, resistir a esse dispositivo de racialidade passa pela valorização da memória e pela luta coletiva. Esse conceito, cunhado por Achille Mbembe, analisa como o poder estatal determina quem vive e quem morre. Essa realidade se reflete na violência policial, que afeta desproporcionalmente as populações negras e pobres. A intervenção brutal da Polícia Militar em um velório, agredindo pessoas em luto, mostra como o Estado continua a desumanizar, tanto os vivos quanto os mortos.

Antes que digam que a violência foi direcionada a brancos, esse padrão contínuo de controle e criminalização afeta principalmente a juventude negra. Lia Vainer Schucman explora como a racialização e a pobreza se entrelaçam, resultando em uma hierarquia racial que retira dignidade e direitos. Voltamos ao Caetano em Haiti: “ou quase brancos quase pretos de tão pobres e pobres são como podres”. A morte desses dois jovens em Bauru e a invasão de seu velório são exemplos desse ciclo de exclusão e agressão institucional, no qual prontamente se associa essas vidas a fichas criminais, desconsiderando sua humanidade.

Sueli Carneiro também argumenta que o racismo funciona como um mecanismo de poder que desumaniza e controla as vidas negras. A invasão de um espaço de luto confirma isso e demonstra que, para o Estado, nem mesmo a morte é respeitada. O racismo estrutural, articulado pela violência estatal, normaliza o sofrimento e a exclusão, perpetuando a ideia de que corpos negros são “matáveis” — sem direito à proteção ou dignidade.

A violência contra essas populações também se reflete na precarização da vida cotidiana. Como Mbembe descreve em sua análise sobre “zonas de morte”, são as periferias e os presídios que mais sofrem com essa gestão da morte. A desumanização dos corpos nas periferias e favelas é uma continuação da lógica colonial, que ainda vê certas vidas como descartáveis.

A luta contra o genocídio da juventude negra, como propõe Sueli Carneiro, deve ocorrer por meio da resistência coletiva e do fortalecimento das memórias e narrativas que valorizam essas vidas. Enquanto o Estado continuar a operar sob a lógica da necropolítica, será impossível alcançar uma sociedade justa. É urgente enfrentar essas estruturas e trabalhar para desmantelar as políticas de morte que regem nossa sociedade.

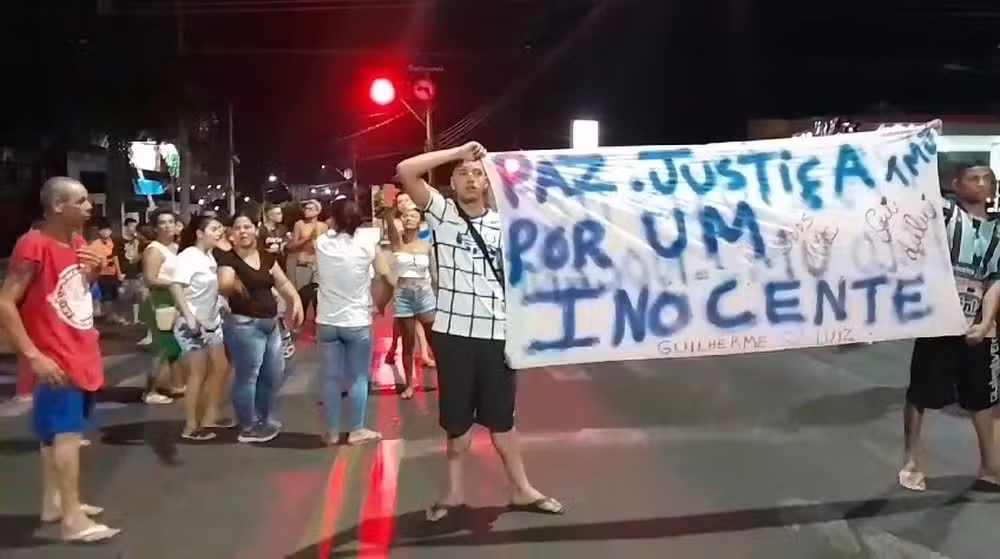

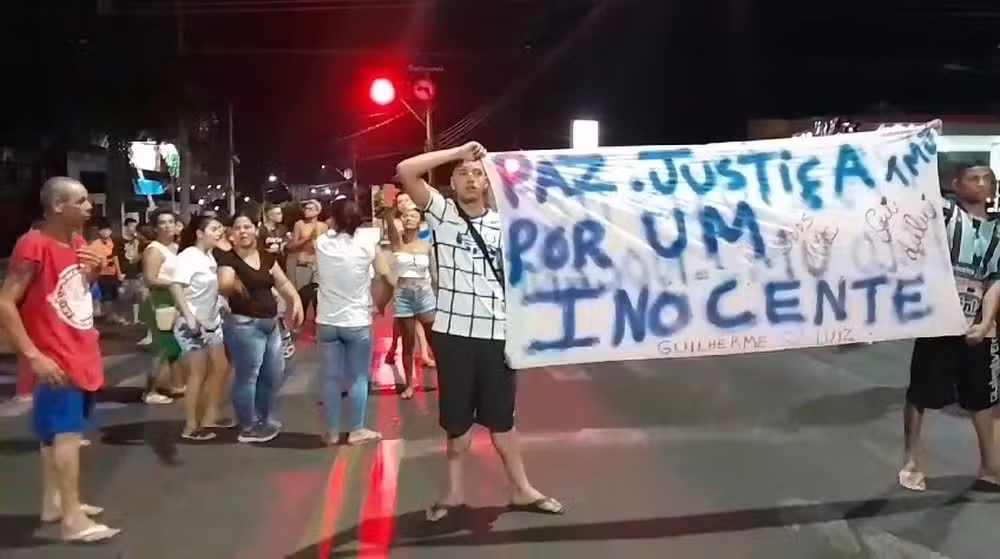

Este não é apenas mais um incidente, é um retrato da brutalidade policial que não respeita nem mesmo os momentos de dor e luto. A invasão em um velório mostra como o corpo negro, morto ou vivo, continua a ser alvo de agressão e desumanização. As imagens gravadas no local são a prova da indignação: uma mulher jogada no chão enquanto chorava a perda de seu ente querido, e um jovem agredido por estar presente. Esses registros visuais são o reflexo de uma prática histórica de desumanização.

Thula Rafaela Pires e Ana Flauzina argumentam que os processos de colonização no Brasil nos tornaram incapazes de reconhecer e respeitar a dor. Essa incapacidade reflete-se na naturalização da violência contra pessoas negras, seja em agressões físicas, prisões arbitrárias ou execuções sumárias. A dor das mães, irmãs, esposas e amigos que choram sobre os corpos dos seus jovens, mortos pela violência policial, é sufocada por um Estado que insiste em pintá-los como “criminosos”, como se o simples fato de serem negros os tornasse automaticamente culpados.

É importante entender que o racismo no Brasil não se manifesta apenas nas ações violentas, mas também na narrativa construída para justificá-las. No caso de Bauru, a Secretaria de Segurança Pública prontamente afirmou que os policiais foram surpreendidos por disparos e que os dois jovens mortos estavam envolvidos em tráfico de drogas. Essa narrativa, repetida à exaustão, valida a violência policial e transforma vítimas em vilões, evitando assim a responsabilização. O luto das mães e das famílias que perderam seus filhos deve ser respeitado e acolhido. A luta pela vida deve ser coletiva, unindo vozes e experiências para desafiar o aparato estatal que opera na lógica da morte.

Esse episódio ecoa a brutalidade e desumanização que marcam a relação do Estado com a população negra no Brasil. Para além da dor, ilustra a continuidade de uma história de racismo, controle e violência que perpassa séculos. O reconhecimento dessa realidade é fundamental para que possamos, um dia, construir uma sociedade que respeite a vida de todos. É preciso resistir, lembrar e lutar para que esses casos não sejam apenas mais um capítulo de dor, mas uma motivação para transformar essa realidade. Como diria Caetano, todos sabem como se tratam os pretos, a humanidade é um conceito em disputa. Hoje, Bauru é o Haiti. Pense em Bauru, reze por Bauru.

Este texto não representa, necessariamente, a opinião de CartaCapital.

Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome

Muita gente esqueceu o que escreveu, disse ou defendeu. Nós não. O compromisso de CartaCapital com os princípios do bom jornalismo permanece o mesmo.

O combate à desigualdade nos importa. A denúncia das injustiças importa. Importa uma democracia digna do nome. Importa o apego à verdade factual e a honestidade.

Estamos aqui, há mais de 30 anos, porque nos importamos. Como nossos fiéis leitores, CartaCapital segue atenta.

Se o bom jornalismo também importa para você, nos ajude a seguir lutando. Assine a edição semanal de CartaCapital ou contribua com o quanto puder.