Opinião

Emergência ou rotina?

A linguagem militarizada, pseudotécnica e anódina dos informes policiais e das secretarias de segurança pública prepara corações e mentes para a continuidade das operações violentas no Rio

Há dois dias de completar um mês da mais letal operação policial da história brasileira, realizada no Complexo da Penha no dia 28 de outubro de 2025, a polícia fluminense voltou à carga, desta vez no vizinho Complexo da Maré. A operação, considerada “emergencial” pela Polícia Civil, teria impedido “uma guerrilha urbana”.

A corporação, em seu perfil oficial no X, publicou um breve comunicado informando que dados levantados pela Subsecretaria de Inteligência da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) indicaram que “narcotraficantes fortemente armados” planejavam invadir uma “comunidade rival”.

Antes que isso ocorresse, a Polícia Civil teria agido “para evitar um confronto que poderia fazer diversas vítimas inocentes”. A publicação ainda registra que “um criminoso foi preso”, “três narcotraficantes (…) foram neutralizados” e “dois fuzis e duas pistolas foram apreendidos”.

A lacônica comunicação da Polícia Civil, no entanto, não menciona elementos importantes relacionados ao que aconteceu na Zona Norte do Rio, enquanto revela pontos cruciais para compreender a estratégia adotada pelo governo de Cláudio Castro na sua ‘guerra contra o narcoterrorismo’.

O que não foi dito pela polícia

A mais importante ausência 一 mas reportada pela imprensa 一 é o ferimento a bala de um estudante da rede pública estadual. Um garoto de doze anos foi baleado na perna enquanto participava de uma atividade de ciências no pátio do Ciep Hélio Smidt que fica ao lado do 22o Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, às margens da Linha Vermelha. O menino foi socorrido e segue internado.

O informe policial tampouco menciona a repercussão sobre a vida de milhares de pessoas que vivem, estudam ou transitam pela região do confronto. Durante a troca de tiros, o pânico tomou conta dos motoristas na Linha Vermelha, motivando o fechamento da via. Do lado oposto ao da escola alvejada, estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Campus do Fundão, também foram impactados pela ação. Dois tiros de fuzil atingiram o prédio da Faculdade de Matemática, sem fazer vítimas, enquanto um helicóptero da Polícia Civil fez um pouso imprevisto próximo ao edifício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. A UFRJ suspendeu todas as atividades presenciais programadas para o restante do dia.

Foram reportados, ainda, o fechamento de quatro unidades de saúde da região e o encerramento de aulas em outros centros educacionais próximos. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) também paralisou seu funcionamento, acionando o seu protocolo de alerta máximo para proteger funcionários/as, estudantes e pesquisadores/as.

A alteração da vida e dos planos da população em zonas conflagradas do Rio de Janeiro tornou-se rotina. Em agosto passado, o estudo intitulado “Educação Sob Cerco, efeitos da violência armada no aprendizado e abandono escolar nas escolas do Grande Rio” mostrou os drásticos efeitos sobre o desempenho escolar e o desenvolvimento psíquico de crianças e adolescentes que vivem em territórios controlados por grupos armados (facções e milícias) e com frequentes enfrentamentos com as polícias. As taxas de abandono escolar e o desempenho nos exames que avaliam a qualidade de aprendizado têm resultados significativamente piores para estudantes destas áreas quando comparados a outros que vivem em comunidades com menos intensidade nos confrontos ou sem controle ilegal do território. O relatório foi elaborado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o Instituto Fogo Cruzado (IFC), o Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense (GENI-UFF) e o Centro para o Estudo da Riqueza e da Estratificação Social (CERES-IESP) e pode ser acessado neste link.

Algo crucial e que também não foi mencionado pela Polícia Civil foram os nomes das facções envolvidas. A polícia tampouco relatou qual comunidade seria cobiçada. O Complexo da Maré é composto por 16 diferentes comunidades, controladas em sua maioria pelo Terceiro Comando Puro (TCP), mas com importante presença do Comando Vermelho e, em anos recentes, de grupos milicianos.

Vasculhando as notícias e, principalmente, recorrendo aos relatos de organizações da sociedade civil locais, como o canal de mídia comunitária Maré Vive, descobre-se que a tal “comunidade rival” citada no tweet da polícia é a Vila do João, controlada pelo TCP. Como o eventual invasor, segundo a Polícia Civil, era uma “facção rival”, deduz-se que o ataque frustrado seria realizado pelo Comando Vermelho.

O pacto que impera na grande imprensa de não mencionar as facções pelos seus nomes 一 em princípio, para não fazer propaganda delas 一 foi adotado pelo governo estadual, ajudando a confundir ainda mais a população, dificultando a compreensão do que, de fato, acontece na área metropolitana do Rio de Janeiro e, com isso, impulsionando o clima de temor e de desinformação que é a matéria-prima ideal para o sensacionalismo punitivista praticado há tantas décadas, por sucessivos governos fluminenses.

O silêncio misterioso quanto às facções encobre, também, o fato de que já existem milícias atuando na Maré. Comunidades como a Roquete Pinto e o Piscinão de Ramos estão sendo exploradas por milicianos, grupos sabidamente poupados pela repressão das gestões fluminenses nos últimos vinte e cinco anos.

É importante destacar a escolha dos termos utilizados pela Polícia Civil para reportar a operação no Complexo da Maré. Em primeiro lugar, o uso da expressão “guerrilha urbana”. Não é fortuito que a Polícia Civil eleja um conceito tão forte 一 e tão inapropriado 一 para descrever o embate entre facções rivais que supostamente teria evitado. Chamar os enfrentamentos entre grupos do crime organizado de “guerrilha urbana” eleva o perfil da violência criminosa no Rio de Janeiro para o patamar do “conflito armado de baixa intensidade”, com possíveis desdobramentos jurídicos, táticos, simbólicos e políticos.

Do ponto de vista simbólico, chamar criminosos de “guerrilheiros” coloca-os intuitivamente fora do âmbito do direito penal, sugerindo que não são cidadãos em conflito com a lei, mas rebeldes ou subversivos que negam a lei, criam outras normas e, no limite, abrem mão voluntariamente da cidadania brasileira. A lei penal, desse modo, não se aplicaria a eles. Mesmo que formalmente essa interpretação não tenha qualquer fundamento, a prática das ações repressivas contra o crime organizado tem demonstrado que é assim que os governos estaduais do Rio de Janeiro entendem os membros de facções criminosas, tratando-os de forma condizente.

Taticamente, enfrentar “guerrilheiros” exigiria preparo técnico, aquisição de meios (armas, veículos, acessórios) especificados para a execução de operações de contrainsurgência e formas de ação sobre o território que tomam a morte de civis, a violação de residências, a interdição de espaços e vias, entre outras intervenções, como ocorrências não apenas inevitáveis, como aceitáveis e até necessárias.

Na retórica do medo 一 que justifica, legitima e ampara a política repressiva de Castro 一 reforçar as analogias com o universo bélico, chamando as operações de “guerra” e os criminosos como “guerrilheiros”, alimenta e aprofunda a sensação de insegurança na sociedade carioca e solidifica o caminho para a aceitação cada vez mais generalizada das medidas de força tais como a Operação Contenção no Complexo da Penha. Aquilo que é anunciado como “emergencial” passou a ser assimilado e naturalizado como “normal” e “corriqueiro”.

A ênfase nas metáforas militares ainda reforça preconceitos que alienam os membros de facção como se não fossem parte da sociedade. Conceitos imprecisos como os de “Estado paralelo” e “poder paralelo” 一 apesar equivocados analítica e empiricamente, pois ignoram as relações econômicas, políticas e sociais entre “crime”, “economia legal” e “agentes do Estado” 一 refletem essa negação de cidadania ao membro de facção, colocando-o simbolicamente no lugar de um “estrangeiro perigoso”, “bárbaro invasor” ou “traidor da pátria”.

Em termos políticos, a ultradireita coloca-se, precisamente, no seu apreciado papel de “defensora da pátria” contra esses sujeitos “subversivos” e “imorais” desprovidos de cidadania e, no limite, de “humanidade”. Desse modo, o informe da Polícia Civil segue o padrão adotado pelo governo Castro, substituindo “mortos” por “neutralizados”, como se o assassinato de supostos criminosos fosse uma tecnicidade. Mais do que um eufemismo, “neutralizado” confere uma objetividade e eficiência militar ao ato de matar, como se um alvo inimigo qualquer fosse eliminado. Logo, a pessoa morta deixa de ser tratada como um ser humano que, apesar de estar eventualmente em conflito com a lei, é um cidadão e sujeito de direitos como todos e todas. O discurso policial jamais utiliza o adjetivo “assassinado”, pois há o entendimento tácito de que apenas um “cidadão de bem” pode ser assassinado. Afinal, para o conservadorismo nacional, “bandido bom é bandido morto”.

No entanto, não são apenas os membros de facções que passam pelo processo de desumanização. O comunicado policial registra que o ataque seria contra uma “comunidade rival” e não contra uma “facção rival”. A comunidade da Vila do João como um todo, ou seja, todas as pessoas que ali vivem, trabalham, estudam, divertem-se e frequentam os cultos de suas religiões, são equiparados aos membros do TCP. De tão naturalizada, essa bizarra sinédoque 一 figura de linguagem que toma a parte pelo todo 一 não pode sequer ser considerada um ato falho do policial que escreveu a nota. Confundir moradores de áreas conflagradas com os “bandidos desprovidos de cidadania” é a regra da política de segurança pública numa cidade profundamente desigual como o Rio de Janeiro.

Um dos mortos na operação foi metralhado dentro de uma kombi. O portal G1 menciona que, segundo a Polícia Civil, um homem teria sido morto ao tentar tomar uma o veículo para fugir, resistindo à prisão. As contas de Instagram e Facebook do Maré Vive registra outra versão. Uma publicação do final da tarde do dia 26 de novembro afirma que o homem chamado Bruno Paixão era um trabalhador que dirigia a sua kombi e que, após ser crivado de balas pela polícia, teve o seu corpo levado pelos agentes para local não informado. Bruno, assim, seria um desaparecido.

Sendo verdadeira essa informação, o fato é muito grave, não apenas pelo assassinato em si, mas pela desaparição do corpo e pela violação da cena do acontecimento, o que impede qualquer perícia que afira o que realmente ocorreu.

Não seria, entretanto, uma prática excepcional ou isolada, pois a modificação de cenas de mortes intencionais pela polícia, assim como o registro oficial de assassinatos como sendo “resistência à prisão” são uma praxe do modus operandi das polícias fluminenses. Que a versão do Maré Vive não tenha sido encontrada na grande mídia, não tendo registros nos buscadores de internet além dos seus próprios, é prova de outra naturalização: aquela atribuída às versões oficiais ou apenas às fontes policiais, mesmo quando anônimas ou, como no caso da reportagem do G1 citada acima, sem quaisquer referências.

A comunidade, no entanto, insiste em falar e em dar as suas versões. Uma das principais vozes do Complexo da Maré é a de Gizele Martins, jornalista, comunicadora social, acadêmica, nascida e criada na Maré. Martins, ganhadora do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos de 2024 pela sua atuação e militância junto aos movimentos de comunicação e mídia comunitárias, tem registrado e divulgado impressões, leituras e interpretações sobre a ocupação que o Exército brasileiro manteve no Complexo da Maré, entre 2014 e 2016.

O documentário Cheiro de Diesel, dirigido por Martins e Natasha Neri, recebeu dois prêmios no Festival do Rio de 2025: Prêmio Especial do Júri e Melhor Documentário pelo Voto Popular. O filme leva para as telas a pesquisa que Gizele Martins começada com o mestrado em Educação, Cultura e Comunicação na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), publicado, em 2019, com o título de “Militarização e Censura: a luta por liberdade de expressão na Favela da Maré”.

O assunto central é o conjunto de impactos que a militarização trouxe para a vida de pessoas que passaram da violência, disciplinamento e constrangimentos variados impostos pelas facções do crime organizado, para um análogo modo de gestão das suas vidas e cotidiano pelo Exército, apenas para depois voltar aos modos anteriores de coação diária quando o projeto das Unidade de Polícia Pacificadora ruiu com o fim da era dos “grandes eventos”.

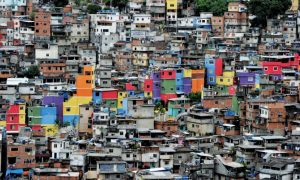

O dia a dia de milhões de pessoas na Maré e nas mais de 1.700 favelas registradas pelo IBGE no Rio de Janeiro é governado pelo medo e pela violência militarizada. Essa militarização é uma prática, uma forma de organizar o território e a existência de quem nele vive, que é conduzida tanto por facções, quanto por milícias, polícias e, eventualmente, as Forças Armadas. Essa população sobrevive no fogo cruzado entre grupos ilegais e os agentes do Estado, mas não são sujeitos passivos diante da barbárie.

Não há solução possível para superar a opressão do crime organizado se a alternativa for a opressão do Estado. Qualquer que seja o plano de ação, é preciso escutar, aprender e respeitar a opinião, as interpretações, a experiência, as demandas e as sugestões das comunidades. A formulação de políticas de segurança pública que sejam efetivamente voltadas para proteger e fomentar condições mínimas de integridade física e psíquica para que todos e todas possam desenvolver as suas capacidades e buscar os seus projetos de vida não serão bem-sucedidas sem ouvir as pessoas que mais diretamente são impactadas pela violência criminal e estatal.

Deixar de lado a compreensão das especificidades de cada comunidade e não dialogar com a população local são atitudes condescendentes e preconceituosas, que entendem que moradores de comunidade são incapazes de analisar as suas próprias situações e de pensar formas de enfrentar os problemas que os afligem.

A linguagem militarizada, pseudotécnica e anódina dos informes policiais e das secretarias de segurança pública prepara corações e mentes para a continuidade das operações violentas, de maior ou menor escala. Para combater a linguagem da guerra, a sociedade civil precisa ter voz e o poder público deve criar formas institucionalizadas e verdadeiramente interessadas em escutar e construir respostas junto com a diversidade de sonhos, temores e projetos de vida que fervilham nas favelas e periferias do Brasil.

Este texto não representa, necessariamente, a opinião de CartaCapital.

Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome

Muita gente esqueceu o que escreveu, disse ou defendeu. Nós não. O compromisso de CartaCapital com os princípios do bom jornalismo permanece o mesmo.

O combate à desigualdade nos importa. A denúncia das injustiças importa. Importa uma democracia digna do nome. Importa o apego à verdade factual e a honestidade.

Estamos aqui, há mais de 30 anos, porque nos importamos. Como nossos fiéis leitores, CartaCapital segue atenta.

Se o bom jornalismo também importa para você, nos ajude a seguir lutando. Assine a edição semanal de CartaCapital ou contribua com o quanto puder.

Leia também

Rio de Janeiro e a banalização do mal

Por Mário Moreira, Roberto Medronho, Gulnar Azevedo e Silva e Antônio Claudio da Nobrega

DataSenado: violência de gênero atinge 3,7 milhões de brasileiras

Por Agência Senado

O PIB das favelas

Por Adalberto Viviani