Entrevistas

O novo apartheid

Israel só vai parar se sofrer um boicote semelhante ao aplicado à África do Sul, diz o ativista judeu Jeff Halper

Pouca gente atravessa as trincheiras do conflito entre Israel e a Palestina com a lucidez e a contundência de Jeff Halper. Antropólogo israelense de origem norte-americana, Halper desafia tanto as convenções do sionismo oficial quanto o silêncio conveniente da comunidade internacional. Não é qualquer ativista: duas vezes indicado ao Nobel da Paz, a primeira em 2006 e a segunda neste ano, é cofundador do

Israeli Committee Against House Demolitions, organização pioneira que atua contra a política israelense de demolir casas palestinas, e expoente da resistência civil que aposta na reconstrução – literal e política – onde a lógica do poder só vê escombros. Nesta entrevista, Halper desvela como a fome em Gaza virou arma de guerra e denuncia a normalização da opressão e do apartheid. O ativista também critica o mito da solução de dois Estados e apresenta o Estado único democrático como a alternativa real, capaz de garantir igualdade de direitos a palestinos e israelenses. A conversa intercala história, política internacional, colonialismo e resistência, essencial para compreender o que está em jogo e por que a comunidade global não pode ignorar esse conflito.

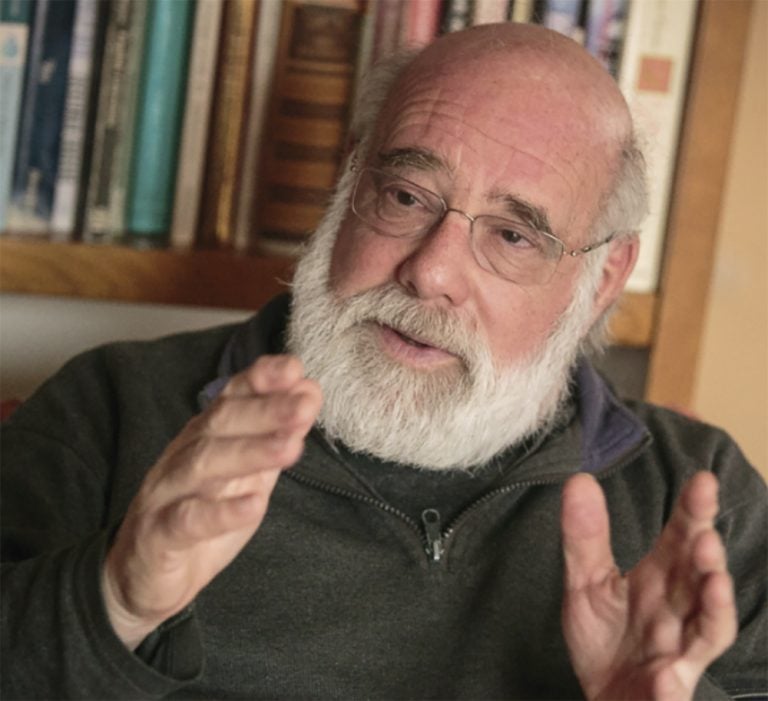

Reconhecimento. Halper foi indicado duas vezes para o Prêmio Nobel da Paz – Imagem: Redes Sociais/Jeff Hakper

Reconhecimento. Halper foi indicado duas vezes para o Prêmio Nobel da Paz – Imagem: Redes Sociais/Jeff Hakper

CartaCapital: O senhor afirma no artigo “O Fim do Jogo: Normalização” que Israel está vencendo a guerra colonial contra os palestinos. Há semanas o mundo assiste a uma fome catastrófica em Gaza. Qual tipo de normalização está sendo proposta? Podemos afirmar que o uso da fome como arma de guerra foi normalizado?

Jeff Halper: Israel está em vias de vencer essa guerra colonial, mas ainda não venceu, e por isso ainda estou ativo na luta. E sim, a fome foi normalizada. A gente usa a palavra “transacional” o tempo todo no mundo de Donald Trump. Tudo é transação. Tudo é uma negociação. E, sabe, a política internacional sempre foi transacional até certo ponto, mas ao mesmo tempo existiam formas de resistir ao poder. Nos velhos tempos, você tinha a União Soviética e os Estados Unidos. Você tinha uma oposição real aos EUA. Hoje em dia, eles realmente não têm oposição. O que esperávamos, e é culpa sua (risos), é que os BRICS fossem uma alternativa, mas isso não deu certo. Os BRICS basicamente querem fazer parte do sistema. Eles não querem mudá-lo muito, infelizmente. Esse é um mundo transacional onde tudo é poder, dinheiro e negócio. E onde direitos humanos, direito internacional e valores que sustentamos, como não deixar alguém passar fome, não têm lugar no espectro político. Essas são coisas das quais os líderes hoje riem. Não estou falando de Lula, mas certamente Bolsonaro era assim, Netanyahu em Israel, Mohammed bin Salman na Arábia Saudita também, e o presidente Donald Trump, claro. Como é possível governos aceitarem a fome de milhões? Isso acontecia antigamente, talvez na época dos nazistas, mas hoje? Em 2006, Ariel Sharon colocou Gaza sob cerco. O conselheiro dele disse que estavam “colocando Gaza em dieta”. São 19 anos desde então, onde só é permitida a entrada de produtos essenciais. Você não pode ter macarrão, ketchup, geleia ou chocolate, considerados por Israel como alimentos de luxo. Muito antes de Trump, a fome era uma política israelense, uma fome controlada, projetada. E o mundo não reagiu. A realidade é que, se você está com os grandes, tudo que faz está certo, mas, se é um povo pequeno e fraco, como os palestinos, azar. Não existem regras, valores, princípios. Esse é um mundo muito perigoso. Por isso a fome tem sido normalizada, pois não há como resistir, todas as nossas formas de resistência – ONU, Corte Internacional de Justiça, Tribunal Penal Internacional, todas as leis internacionais – não significam nada diante das dinâmicas de poder na política internacional. Essa é a normalização nesse nível.

CC: Como o sionismo se transformou em um movimento colonial de assentamento na Palestina, e o que o discurso de Benjamin Netanyahu na ONU, pouco antes de 7 de outubro, revela sobre a normalização dessa realidade e o futuro dos palestinos?

JH: O sionismo começou nos anos 1890 como uma espécie de movimento nacional dos judeus na Europa, mas ele tornou-se um movimento colonial de assentamento porque, basicamente, com os sionistas, eles não disseram: “Queremos voltar à Terra de Israel e conviver em paz com os árabes palestinos que vivem lá”. Não. Eles poderiam ter dito isso, mas não disseram. Em vez disso, o que disseram foi: “A Terra de Israel, que é a Palestina, pertence a nós. Vamos judaizar”, um termo muito importante, “judaizar a Palestina para torná-la judia”. Isso é colonialismo de assentamento. Duas semanas antes do 7 de outubro, Netanyahu estava na ONU e disse “este é o novo Oriente Médio”. Ele mostrou um mapa onde não havia um Estado Palestino, apenas uma “Grande Israel”. Esse mesmo mapa foi normalizado nos Acordos de Abraão que Trump quer impor ao mundo árabe. Isso é apartheid e é assim que o colonialismo de assentamento vence. Ele simplesmente é normalizado.

“A solução de dois Estados não é mais viável”

CC: E o genocídio está embutido nisso…

JH: Sim, essa é a ideia. Todos sabemos, pela história do Brasil e dos Estados Unidos, que o genocídio está embutido nisso, porque você não pode tomar o país de outro. O que significa? Que é preciso tomar primeiro a terra. E você não pode tomar a terra e deixá-los nela. Tomar a terra significa que você tem de expulsá-los. E existem três formas: primeiro, é matar o máximo que puder. Israel está fazendo isso, mas não vai matar todos os palestinos. Depois, é preciso expulsá-los – desde 1948 metade dos palestinos é de refugiados vivendo fora da Palestina. A terceira coisa é criminalizar toda e qualquer resistência e os marginalizar em pequenas áreas, como os bantustões da África do Sul ou as reservas indígenas nos Estados Unidos.

CC: Existe espaço para resistência dos aliados árabes?

JH: O problema é que os governos árabes não representam seus povos. As populações árabes querem democracia, desenvolvimento e até aspiram a uma vida de convívio como na época do Império Otomano, quando havia circulação e pluralidade, mas as elites autocráticas árabes querem normalizar relações com Israel por interesses próprios. A Arábia Saudita quer ser um centro econômico e Israel, um centro militar e mediador com os Estados Unidos e a Otan. O príncipe saudita já disse que não se importa com os palestinos. Então existe uma desconexão total entre governos árabes e seus povos nesse processo de normalização com Israel.

CC: Qual tipo de solidariedade internacional realmente faz a diferença? Há poucos dias, o presidente Emmanuel Macron afirmou que a França vai reconhecer o Estado Palestino. Isso ajuda? E como o Brasil e o presidente Lula podem colaborar?

JH: Sobre Macron, não sei. Se ele diz que reconhece o Estado Palestino a partir da verdadeira ideia da solução de dois Estados, dentro das fronteiras de 1947, isso não é tão ruim, mas se ele só diz “vamos reconhecer um Estado Palestino”, mas sem fronteiras definidas, sem se importar com o território, só pelo princípio do Estado, ele pode estar apenas reconhecendo o apartheid. Quanto ao presidente Lula, ele poderia apoiar a proposta de um Estado Democrático, mas para isso ele precisa que uma voz palestina lhe peça para fazer isso. No momento, não temos. Os palestinos são tão reprimidos que não conseguem se organizar. Eles sabem o que querem. Eles sabem o que é possível, mas estão sob a dupla ameaça de Israel e da Autoridade Palestina. Não podem se manifestar porque serão mortos. Há muito medo e é isso que realmente segura os palestinos.

Campanha. A guerra colonial liderada por Netanyahu está prestes a ser vencida. E as forças israelenses têm licença para fazer o que bem entenderem – Imagem: Jack Guez/AFP e Tia Dufour/Departamento de Segurança Interna/EUA

Campanha. A guerra colonial liderada por Netanyahu está prestes a ser vencida. E as forças israelenses têm licença para fazer o que bem entenderem – Imagem: Jack Guez/AFP e Tia Dufour/Departamento de Segurança Interna/EUA

CC: Por que o senhor defende a ideia de um Estado único democrático em vez da “solução de dois Estados”?

JH: A solução dos dois Estados não é mais viável porque Israel já judaizou a Cisjordânia, destruiu Gaza e anexou Jerusalém. Logo, se o apartheid não é aceitável para nós, esperemos que não, então a única outra solução é um Estado democrático único. E como funcionaria: a ideia é que cada cidadão nesse país seria igual. Vamos ter um país compartilhado. Haverá uma democracia, um governo, um Parlamento, uma Constituição, uma eleição para todos. Ninguém vai fechar a Universidade Hebraica ou Birzeit. Ninguém vai impedir o jornal Haaretz de publicar em hebraico. Você terá cultura árabe e feriados muçulmanos. Você terá plena expressão nacional palestina e os refugiados poderão voltar. Existem habitantes hoje que fariam isso imediatamente: as classes médias de palestinos e judeus israelenses ficariam felizes em fazer isso, os mais educados, os mais engajados economicamente, os mais jovens. Não seria um Estado israelense ou palestino, mas de todos e, seja qual for o nome do Estado, vai levar alguns anos para chegarmos lá, mas eu acredito que isso vai acontecer.

CC: Os israelenses concordariam com essa ideia?

JH: Não, como os brancos da África do Sul não aceitaram ceder no apartheid voluntariamente. Eles têm terra, recursos, economia, poder e exército. Por que abrir mão e compartilhar com palestinos que nem acham que deveriam estar aqui? Na África do Sul, o apartheid só caiu após boicotes, isolamento e pressão, tornando-o insustentável. Aqui precisamos do movimento Boycott, Divestment and Sanctions (BDS), mobilização internacional, pressão em torno do Estado único. Se fizermos isso globalmente, podemos tornar o apartheid israelense insustentável e abrir uma transição para a democracia. Olhe para os milhões de cidadãos ao redor do mundo saindo em apoio aos palestinos. Os israelenses não vão gostar, mas acho que é simplesmente pela força do fato de que não há outra escolha. No fim, eles vão ter de chegar a um Estado único porque, de novo, o apartheid é insustentável.

CC: O papel dos EUA mudaria se os democratas tivessem vencido as eleições?

JH: Joe Biden e Kamala Harris são tão alinhados com Israel quanto Trump. Querem normalizar os Acordos de Abraão, apoiam Israel em Gaza, repetem a tese do “direito de defesa”. Democratas têm apoio dos judeus norte-americanos e não criticam Israel. Os republicanos o fazem por negócios e petróleo. As monarquias árabes também se aproximam de Israel. Muito em breve, os EUA não precisarão escolher lados, mas jogarão os palestinos debaixo do ônibus. Somente a mobilização popular mundial poderia romper isso, como na luta contra o apartheid na África do Sul, porque a verdade é que os governos não se movem por justiça. •

Publicado na edição n° 1373 de CartaCapital, em 06 de agosto de 2025.

Este texto aparece na edição impressa de CartaCapital sob o título ‘O novo apartheid’

Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome

Depois de anos bicudos, voltamos a um Brasil minimamente normal. Este novo normal, contudo, segue repleto de incertezas. A ameaça bolsonarista persiste e os apetites do mercado e do Congresso continuam a pressionar o governo. Lá fora, o avanço global da extrema-direita e a brutalidade em Gaza e na Ucrânia arriscam implodir os frágeis alicerces da governança mundial.

CartaCapital não tem o apoio de bancos e fundações. Sobrevive, unicamente, da venda de anúncios e projetos e das contribuições de seus leitores. E seu apoio, leitor, é cada vez mais fundamental.

Não deixe a Carta parar. Se você valoriza o bom jornalismo, nos ajude a seguir lutando. Assine a edição semanal da revista ou contribua com o quanto puder.