Justiça

Soberania e cidadania: dois conceitos tão maltratados nesse país

Um Estado democrático depende de distribuição de renda e de terra, do respeito às diferenças e da efetividade de direitos mínimos

Soberania e cidadania sempre foram conceitos maltratados na realidade brasileira. A cidadania das pessoas que aqui habitavam originariamente foi completamente desrespeitada, pois não apenas dizimamos as populações indígenas, com também as obrigamos a adotar a nossa cultura, roubamos suas terras e impedimos qualquer possibilidade de participarem da vida pública. Sequer o fizemos com a perspectiva de aqui construir uma nação.

A lógica sempre foi predatória; nossas terras, desde o início, foram consideradas um espaço a ser explorado em benefício de outros países.

Por isso mesmo, falar de soberania ou de cidadania no Brasil é falar do modo como nossa sociedade “civilizada” foi constituída: a partir da morte, do roubo da terra, da dominação direta e do servilismo às potências econômicas estrangeiras.

Convivemos com a escravidão institucionalizada por mais de 400 anos. A Lei Áurea, com apenas um artigo e nenhuma política pública de inclusão social, é um exemplo emblemático do modo como concebemos a cidadania das pessoas que compõem a sociedade brasileira. À época, a maioria absoluta da população era formada por escravizados e, mesmo assim, as questões públicas suscitadas pela abolição giraram em torno da necessidade ou não de indenizar os “proprietários”. Daí porque muitos autores defendem que a escravidão nunca acabou, realmente, no Brasil.

Capataz pune escravo em propriedade rural – Pintura de J.B.Debret

Capataz pune escravo em propriedade rural – Pintura de J.B.Debret

A prática da terceirização, tão similar à lógica de aluguel dos escravizados “de ganho”, diariamente confirma isso. Nunca houve preocupação real com a concretização dos direitos de cidadania dos escravizados, cujos descendentes seguem, até hoje, subempregados e alijados de boa parte das condições de vida digna. Seguimos com a lógica de assujeitamento das pessoas que vivem do trabalho, sob a premissa de uma relação senhor – escravo que influencia nossa visão acerca do respeito e da necessidade de concretização dos direitos sociais.

Até hoje, as relações de trabalho são em larga medida ditadas por uma ideia de supressão da cidadania como algo inerente à condição de trabalhador assalariado.

A cultura de assujeitamento que revela nosso déficit de cidadania pode também ser identificada na forma como (não) superamos as mais de duas décadas de regime civil-militar. A abertura democrática, apesar de instaurar um discurso de impossibilidade de o Estado torturar e matar supostos inimigos de modo sistemático, trazendo de volta às famílias de classe média e alta a possibilidade de se expressarem livremente, não alterou essa racionalidade em relação à população negra e jovem das periferias do país, que segue sofrendo os efeitos de uma política pública de eliminação e tortura.

A liberdade dos “incluídos” não resultou a construção de escolas críticas, em que os “anos de chumbo” fossem analisados como algo que nunca mais poderia se repetir, sob pena de perdermos a decência e a civilidade no convívio social. Ao contrário, acreditamos que seria possível construir espaços democráticos mantendo os responsáveis pelo regime ditatorial em diferentes esferas de poder. O primeiro presidente da república após a abertura democrática, José Sarney, foi deputado federal pela UDN em 1962 e governador do Maranhão em 1965. Com o AI 2, ingressou na ARENA, da qual foi presidente e pela qual foi eleito e reeleito senador na década de 1970.

Não revisamos a lei de anistia. O único torturador condenado é hoje referenciado pelo presidente da República como herói a ser cultuado.

O coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra , que comandou o DOI-Codi-SP entre 1970 e 1974, em depoimento à Comissão Nacional da Verdade (2013)

O coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra , que comandou o DOI-Codi-SP entre 1970 e 1974, em depoimento à Comissão Nacional da Verdade (2013)

Avançamos com a construção de uma Constituição como a de 1988, promulgando um texto em que assumimos, como sociedade, o compromisso de reduzir desigualdades, erradicar a miséria e fundar uma ordem econômica baseada no valor social do trabalho e nos ditames da justiça social, mas em larga medida suas promessas nunca saíram do papel.

A garantia contra despedida arbitrária é apenas um dos tantos exemplos de direitos previstos na Constituição, sistematicamente ignorados, com o auxílio da jurisprudência e, pois, da omissão do Poder Judiciário. Omissão ou comprometimento com uma lógica social pouco democrática, em que o efetivo exercício de cidadania por parte da maioria da população nunca passou de uma promessa não cumprida. O imposto sobre grandes fortunas e a reforma agrária são outros exemplos de que a ordem constitucional, tão logo promulgada, começou a ser boicotada por todos nós.

A dificuldade histórica que temos em garantir um parâmetro mínimo de cidadania para a maioria das pessoas tem se agravado muito nos últimos anos, especialmente após o golpe jurídico-parlamentar de 2016, mas é importante compreendermos que não conseguiremos dar conta do nosso tempo histórico se não analisarmos, de forma crítica, tudo o que permitiu chegarmos até aqui.

‘O que está em jogo e em disputa é a democracia’

‘O que está em jogo e em disputa é a democracia’

O fato é que nada mudou radicalmente de uma hora para outra ou em razão de uma eleição que, como sabemos, foi atravessada por ilegalidades, desde o impedimento da candidatura de quem era o favorito no páreo, até a exclusão de milhões de eleitores através de manobra de recadastramento ou da enxurrada de falsas notícias como tônica de uma campanha eleitoral ao mesmo tempo silenciosa (quanto aos projetos para o país) e virulenta (no discurso e nas práticas que reproduzia e incentivava).

A frágil democracia brasileira nunca se livrou de suas heranças escravistas e coloniais. Poucas famílias detêm os grandes meios de comunicação de massa e nenhum governo ousou alterar essa realidade.

Poucas famílias dominam a cena político-partidária em vários estados. É comum elegermos pessoas por serem parentes de alguém que atua no campo político. A gravidade desse elemento colonial em nossa realidade é bem representada pela indicação do filho do presidente para o cargo de embaixador dos EUA pela simples circunstância de ser filho. O que precisamos compreender é que estamos diante do escancaramento de uma prática que sempre ocorreu e foi de certo modo tolerada.

O fato de Dilma não ter parentesco com Lula, não nos impede de pensar criticamente sobre uma eleição ditada muito menos pelos méritos da candidata, do que pelo fato de ela ser a indicada de seu antecessor e de representar, no imaginário tradicional brasileiro, “a mulher” do Lula. A própria tentativa de fazer de Haddad uma representação de Lula, verificada nas últimas eleições, é, de certo modo, decorrência dessa mentalidade que infantiliza os eleitores e revela a pouca densidade democrática de nossas instituições e vivências públicas.

Tudo isso, evidentemente, não nos autoriza a minimizar a radicalidade perversa e nociva do que estamos enfrentando hoje no país, mas nos auxilia a compreender a dificuldade que temos, como sociedade, para reagir a esse estado de coisas. Nosso histórico déficit de democracia tornou mais fácil o retorno a uma lógica de ruptura com os direitos sociais, com as garantias liberais como a de presunção de inocência e com os pactos de sobrevivência que incluem prevenir acidentes de trabalho, impedir uso de agrotóxicos e preservar nossas florestas.

A fácil aprovação da conversão da MP 881 em lei que afirma princípios absolutamente contrários à ordem social constitucional; a “reforma” trabalhista permitindo trabalho intermitente, jornadas de 12h sem intervalo, facilitação da despedida, impedimento de acesso à justiça, destruição dos sindicatos e “mínima” intervenção estatal nas relações de trabalho, assim como o contingenciamento feito pela EC 95, que impede concretamente a prestação de serviços de saúde e educação, sem dúvida inauguram uma nova fase de ataque direto a qualquer possibilidade de inclusão social através da garantia de direitos mínimos.

Ao redor dessas políticas de morte estão decretos que inviabilizam a educação pública, retiram a sociedade civil de discussões relevantes para o futuro da nação, promovem censura e liberam o uso de armas.

A “reforma” da previdência, verdadeira política pública de eliminação de pessoas, determinará a miséria e a morte de quem vive do trabalho, justamente nos períodos em que qualquer senso elementar de humanidade imporia ainda maior proteção social: o adoecimento e a velhice.

Vivemos um quadro de guerra declarada às pessoas que vivem do trabalho. É verdade que a conjuntura internacional colabora para o estado de coisas que enfrentamos hoje no Brasil, mas é um desafio encontrar outro país do mundo ocidental em que a supressão de direitos e garantias esteja ocorrendo de modo tão agressivo quanto no nosso.

A questão que trago para discussão, portanto, é o fato de que estamos convivendo com uma prática de desmanche que perpassa todas as instâncias sociais e destrói o pouco que conseguimos construir em termos de cidadania e de respeito a nossa soberania ao longo desses mais de 500 anos de existência. Ainda assim, não há revolta, dor e indignação suficientes para uma mudança radical.

A questão que trago para discussão, portanto, é o fato de que estamos convivendo com uma prática de desmanche que perpassa todas as instâncias sociais e destrói o pouco que conseguimos construir em termos de cidadania e de respeito a nossa soberania ao longo desses mais de 500 anos de existência. Ainda assim, não há revolta, dor e indignação suficientes para uma mudança radical.

Constatar que o boicote a uma ordem inclusiva e solidária não se restringe a atual política pública de destruição e morte, eleita em 2018, é importante para entendermos que retornar àquilo que possuíamos como nação, antes de 2016, será insuficiente para construirmos uma realidade de respeito a soberania estatal e à cidadania de quem efetivamente compõe a sociedade brasileira. Não pode ser esse, portanto, nosso horizonte de luta.

Uma nação soberana protege suas riquezas naturais, aposta em suas inteligências e investe na economia interna. A compreensão dos problemas que nos são comuns e da possibilidade de pensarmos e construirmos soluções para os tantos dilemas impostos pelo modo de organização social em que ainda apostamos é condição para esse convívio cidadão. Quem trabalha 12h ou mais por dia, recebe um salário de menos de mil reais, sabe que não irá se aposentar, envenena-se com a comida e tem mais medo da polícia do que do ladrão certamente não tem condições de participar da vida pública.

Mas também quem ganha altos salários e trabalha 14 ou 15h por dia; quem é “empresário de si mesmo” e sabe que qualquer adoecimento implicará a perda da renda e, portanto, da condição de sobrevivência. Também quem se desloca em carro blindado por temer constantemente por sua vida; quem não tem acesso à educação nem escolha profissional que não implique a marginalidade; quem está doente em razão do trabalho ou quem jamais conseguiu se integrar à sociedade de troca. Também essas pessoas não exercem cidadania, porque não participam das escolhas em relação a tudo o que é relevante para o convívio social, não ocupam espaços públicos nem usufruem da vida pública, com capacidade de intervenção e mudança na realidade.

A política predatória hoje abertamente adotada pelo governo não interessa, portanto, à população marginalizada, àqueles que vivem do trabalho, à classe média, nem tampouco à absoluta minoria que detém capital, porque implica concretamente inviabilizar qualquer forma de convívio social.

Um Estado democrático que garanta o exercício da cidadania, com direitos sociais efetivos e políticas públicas voltadas para o bem de todos (ou pelo menos da maioria), depende de distribuição de renda e de terra, do respeito às diferenças, de espaços de discussão crítica e da efetividade de direitos mínimos. Não é por acaso que toda a investida fascista dos dois últimos anos tenha iniciado com a bandeira da escola sem partido.

A antítese da escola sem partido não é a escola partidária, mas a escola crítica, em que essas questões sejam francamente debatidas e toda a racionalidade e inteligência de nossas crianças e jovens sejam utilizadas para a construção coletiva de saídas para os problemas sociais.

Para isso, precisamos de professores muito bem remunerados e de escolas públicas de qualidade, de faculdades públicas que incluam e que permitam a livre manifestação do pensamento. Há um déficit histórico nessas questões básicas que, se não enfrentados, inviabilizarão qualquer prática de democracia e cidadania no Brasil.

A partir do golpe jurídico-parlamentar que afastou a presidenta Dilma do poder as últimas máscaras caíram e o que por décadas manteve-se de modo dissimulado e menos agressivo assumiu proporções assustadoras.

Diante de um tal cenário, podemos optar pelo desespero ou compreender que o futuro é algo a construir. O panorama atual nos convida ao pessimismo, mas também essa é uma estratégia de “marketing”, por assim dizer, de uma lógica fascista. Reproduzir o discurso de que tudo está perdido é um modo de paralisar forças sociais capazes de se insurgir contra a política de concentração de renda e de eliminação de pessoas que nos tem sido imposta.

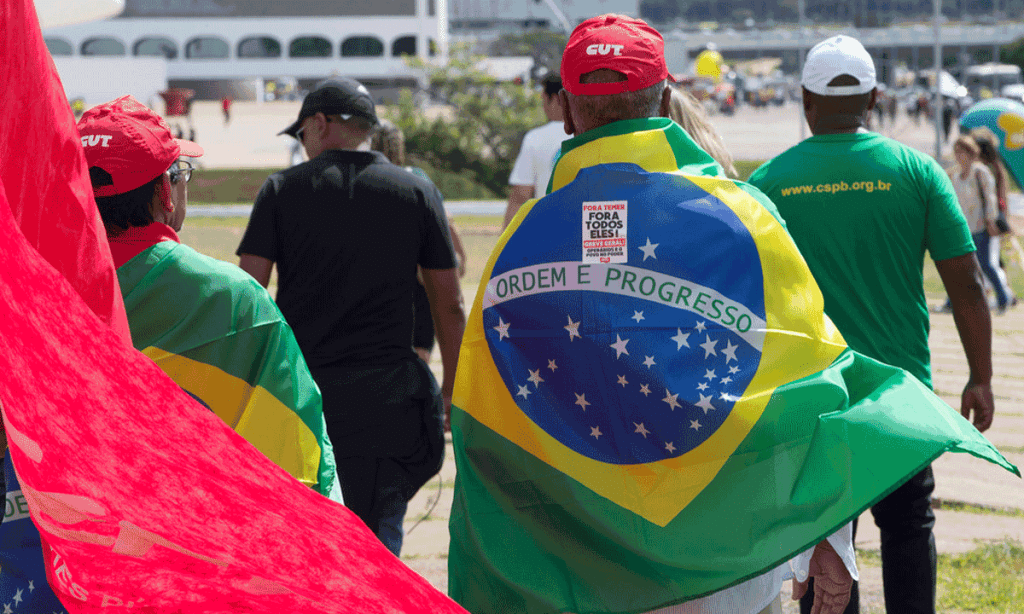

Manifestação na esplanada dos ministérios contra a reforma da previdência e trabalhista. Foto Lula Marques/Agência PT

Manifestação na esplanada dos ministérios contra a reforma da previdência e trabalhista. Foto Lula Marques/Agência PT

O futuro irá depender do que fizermos. Não há como antecipar o que acontecerá; mas pensar criticamente como chegamos até aqui e agir para alterar o rumo dessa história é um caminho possível. Abrir mão de políticas centradas na figura de um “pai salvador”, reconhecer e lutar contra nossa racionalidade machista e racista, reivindicar a distribuição efetiva da terra e da renda.

Em claras palavras, não adianta mudar quem está no poder. A mudança precisa ser muito mais profunda e radical e deve passar pelo reconhecimento de todos os erros ou limitações que nos fizeram, por exemplo, negar efetividade a ordem constitucional que – bem ou mal – contém parâmetros civilizatórios fundamentais. Exigir a aplicação radical da Constituição, portanto, especialmente no que diz com as liberdades e garantias sociais, já seria um primeiro passo relevante para a retomada de parâmetros de convívio menos violento .

Há espaço para a resistência, mas isso depende de estarmos dispostos a mudanças estruturais que nos retirem da zona de conforto, abalem nossas crenças e nos convidem a construir algo novo.

Um minuto, por favor…

O bolsonarismo perdeu a batalha das urnas, mas não está morto.

Diante de um país tão dividido e arrasado, é preciso centrar esforços em uma reconstrução.

Seu apoio, leitor, será ainda mais fundamental.

Se você valoriza o bom jornalismo, ajude CartaCapital a seguir lutando por um novo Brasil.

Assine a edição semanal da revista;

Ou contribua, com o quanto puder.

Leia também

Greve é direito no Brasil?

Por Brenno Tardelli

Juíza avalia mudanças em regras trabalhistas como ‘eliminação de pessoas’

Por Alexandre Putti

Atuação revelada de Moro na Lava Jato põe lisura das eleições em xeque

Por Valdete Souto Severo

Fim da contribuição sindical é Cavalo de Troia para trabalhadores

Por CartaCapital