Cultura

Uma sátira pós-colonial

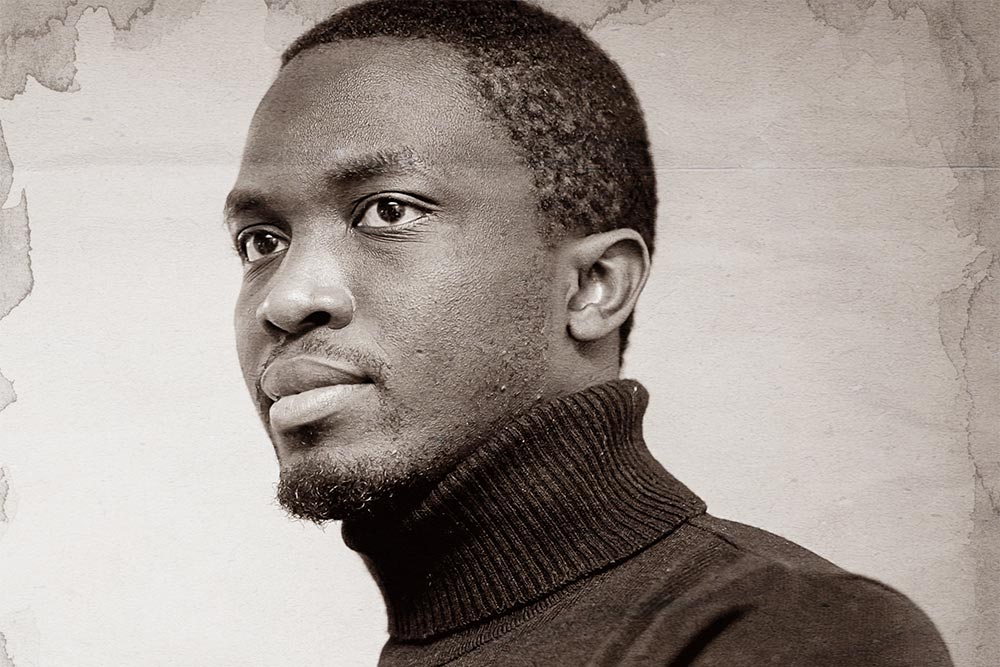

Primeiro autor da África Subsaariana a vencer o Prêmio Goncourt, Mohamed Mbougar Sarr radiografa, com espírito crítico, o meio literário francês

O título longo e um tanto erudito talvez assuste. A Mais Recôndita Memória dos Homens pode soar como algo pretensioso ou pouco acessível. Nada mais distante da verdade em se tratando do premiado romance do senegalês Mohamed Mbougar Sarr, recém-lançado no Brasil.

Ganhador do Goncourt, o prêmio literário mais importante na França, o livro é um caudaloso painel que viaja no tempo e no espaço em busca de um fictício escritor negro desaparecido: T.C. Elimane, tornado um autor mítico. A única obra por ele escrita, O Labirinto do Inumano, fascina e, na mesma medida, aterroriza o jovem protagonista e narrador de A Mais Recôndita Memória dos Homens, Diégane Faye.

Sarr escreve com verve e fôlego. Sua prosa é fluida a ponto de as 400 páginas do livro voarem. É também um autor em sintonia com o estado das coisas no presente, seja na cultura, seja na política – o que ele mostra, na verdade, é como as duas coisas estão imbricadas.

Seu personagem, Faye, também escritor, conhece, quase por acaso, um trecho de O Labirinto Inumano, e passa a aspirar ler o livro todo. Trata-se, porém, de uma obra rara, que ele encontrará apenas depois de se envolver com outra escritora, mais velha e experiente, que possui um exemplar do misterioso romance.

A MAIS RECÔNDITA MEMÓRIA DOS HOMENS. Mohamed Mbougar Sarr. Tradução: Diogo Cardoso. Fósforo (400 págs., 104,90 reais)

A MAIS RECÔNDITA MEMÓRIA DOS HOMENS. Mohamed Mbougar Sarr. Tradução: Diogo Cardoso. Fósforo (400 págs., 104,90 reais)

A partir da leitura da tal obra-prima, A Mais Recôndita Memória dos Homens e seu protagonista sofrem profunda transformação. Sarr satiriza desde a narrativa pós-colonial até o que significa a fama na contemporaneidade. Nada passa incólume à sua prosa cortante e, ao mesmo tempo, hilária.

Se, como diz o ditado latino, “rindo castigamos os costumes”, o autor acerta ao escancarar o racismo e as engrenagens da indústria cultural (e, em especial, do meio literário) pelo prisma do humor. Ele aponta, por exemplo, que a intelectualidade europeia gosta de elogiar artistas africanos a partir do exotismo.

Em sua pesquisa sobre O Labirinto Inumano, Faye encontra textos da época da publicação, em 1938, quando causou certo alvoroço na imprensa francesa, e se depara com pérolas como esta:

“Sejamos francos: tal obra não teria sido da lavra de um escritor francês sob pseudônimo? Ainda que a colonização tenha feito milagres relacionados à instrução nas colônias africanas, como acreditar que um africano tenha escrito algo assim em francês?”

Ácido, Sarr é capaz de arrancar risos ao mesmo tempo que mostra que o racismo estrutural está longe de estar restrito à época em que Elimane lançou o livro. Não seria de se espantar se, à boca miúda, corressem comentários como esse sobre o próprio A Mais Recôndita.

Sarr tornou-se o primeiro romancista da África Subsaariana a ganhar o Goncourt, e, pelo nível da obra, o prêmio não é nenhuma concessão à pauta identitária – e adquire uma camada extra de curiosidade pelo fato de a obra ironizar os prêmios literários.

“Será que estamos falando de literatura, de valor estético ou de pessoas, de seu bronzeado?”, escreve, a certa altura, o narrador. “(…) Vocês, escritores e intelectuais africanos, bem que poderiam desconfiar de certos reconhecimentos. Mais dia, menos dia, a fim de apaziguar sua consciência, a França burguesa vai consagrar um de vocês, e às vezes vemos um africano que é bem-sucedido ou tomado como modelo.”

A epígrafe citando o escritor argentino Roberto Bolaño deixa clara a influência de Sarr. Mas que ninguém se engane: ele pode até partir de uma premissa que remete a Detetives Selvagens, obra-prima do autor latino, mas é dono de uma voz autêntica e própria. •

VITRINE

Por Ana Paula Sousa

Angela Davis, professora emérita da Universidade da Califórnia, assina, com Gina Dent, Erica Meiners e Beth Richie, Abolicionismo. Feminismo. Já. (Companhia das Letras, 288 págs., 59,90 reais). As autoras, além de referência nos estudos de gênero e raça, são ativistas antiprisionais.

“Criar é dar estilo ao caos.” A epígrafe, tirada de Pasolini, não poderia ser mais adequada a Muqueta (EditoRia, 184 págs., 15 reais), reunião de contos de Jorge Ialanji Filholini. As breves histórias, que se constituem do próprio experimento literário, foram escritas durante a pandemia.

Em História para Matar a Mulher Boa (Nós, 256 págs., 69 reais), as sensações da protagonista são quase sempre traduzidas em imagens bem descritas. Ana Johann, que é também documentarista, estreia na literatura com as ferramentas que a prática na escrita de roteiros afiou.

Publicado na edição n° 1271 de CartaCapital, em 09 de agosto de 2023.

Este texto aparece na edição impressa de CartaCapital sob o título ‘Uma sátira pós-colonial’

Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome

Depois de anos bicudos, voltamos a um Brasil minimamente normal. Este novo normal, contudo, segue repleto de incertezas. A ameaça bolsonarista persiste e os apetites do mercado e do Congresso continuam a pressionar o governo. Lá fora, o avanço global da extrema-direita e a brutalidade em Gaza e na Ucrânia arriscam implodir os frágeis alicerces da governança mundial.

CartaCapital não tem o apoio de bancos e fundações. Sobrevive, unicamente, da venda de anúncios e projetos e das contribuições de seus leitores. E seu apoio, leitor, é cada vez mais fundamental.

Não deixe a Carta parar. Se você valoriza o bom jornalismo, nos ajude a seguir lutando. Assine a edição semanal da revista ou contribua com o quanto puder.