Cultura

Adiar o fim do mundo

Na Bienal, no Masp, no Itaú Cultural e no Sesc, a ecologia emerge como um tema central da arte contemporânea

Ao entrar no prédio projetado por Oscar Niemeyer no Parque do Ibirapuera, os visitantes da 36ª Bienal de São Paulo se deparam com um verdejante jardim pelo qual são convidados a caminhar. Na instalação de Precious Okoyomon, artista norte-americana de origem nigeriana, pisa-se em terra, sente-se galhos tocando o rosto e avista-se um lago com peixinhos.

Ainda que sem a mesma exuberância, a natureza surgirá em outros espaços desta Bienal. A paraibana Marlene Almeida, que pesquisa e coleciona terras brasileiras, expõe no pavilhão algumas de suas amostras, além de apresentar a obra Terra Agônica, toda em tons terrosos, e apoiada sobre pedras. O planeta, ali, viceja, mas também padece, como indica a estrutura em carvão criada pelo baiano Antonio Társis.

E isso que se vê na Bienal – que segue até janeiro de 2026 – espalha-se por outras instituições artísticas da cidade.

No ano da Conferência Internacional do Clima, em Belém, é como se a natureza, à qual a arte sempre recorreu para representar o sublime, passasse a ser usada, de forma preponderante, para chamar atenção para os desastres em curso.

A natureza, que na história da arte serviu ao sublime, tornou-se uma forma de denúncia

Na mesma semana em que começou a Bienal, foi aberta, no Museu de Arte de São Paulo (Masp), Histórias da Ecologia, com obras de artistas, ativistas e movimentos sociais de 22 países – em cartaz até fevereiro de 2026. E no Itaú Cultural, também na Avenida Paulista, teve início a Ocupação Ailton Krenak, que, embora não seja uma exposição propriamente dita, enlaça arte e natureza.

“Todos os povos indígenas têm uma relação profunda com a natureza, e a criação sempre existiu, mesmo nunca tendo sido chamada de arte”, diz Moara Tupinambá, consultora da Ocupação. “A diferença é que a gente sempre pede licença a esses materiais para transformá-los. E o que mudou, de uns anos para cá, é que os artistas indígenas começaram a ser vistos pelo sistema da arte.”

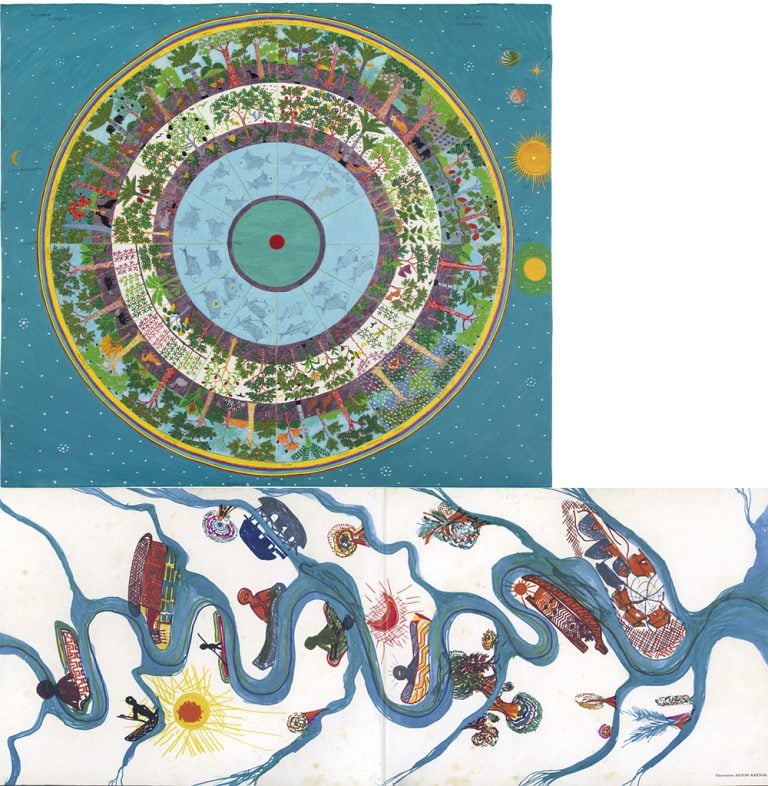

Na Ocupação, revela-se um Krenak que, além de escritor e ativista, é desenhista. “Em seu trabalho, ele traz os não humanos como sendo próximos de nós – as montanhas, os bichos e o rio, tão importantes para ele”, descreve Moara, antes de explicar que, na região do Rio Tapajós, de onde ela vem, os habitantes têm uma relação de parentesco com tudo que os rodeia.

Moara nos conduz assim a um dos aspectos centrais da curadoria da exposição do Masp: a visão não hierárquica da natureza, que implica uma relação horizontal entre humanos, animais, rios, florestas, montanhas e fungos, e a busca por modelos de vida mais solidários e sustentáveis.

Ciclos da vida. Calendário, do colombiano Aycoobo Wilson Rodrigues, obra exibida em Histórias da Ecologia, no Masp,e o desenho do Rio Jururá, feito por Ailton Krenak, exposto no Itaú Cutlural – Imagem: Acervo Masp e Acervo Ailton Krenak

Ciclos da vida. Calendário, do colombiano Aycoobo Wilson Rodrigues, obra exibida em Histórias da Ecologia, no Masp,e o desenho do Rio Jururá, feito por Ailton Krenak, exposto no Itaú Cutlural – Imagem: Acervo Masp e Acervo Ailton Krenak

“Existem muitas formas de se conceituar a palavra ecologia, mas podemos dizer que ela surge no século XIX, e que, a partir dos anos 1960, se entende que ela não está separada do humano”, começa explicando André Mesquita, um dos curadores.

Mas, na década de 1960, embora muitos artistas, impulsionados pelo movimento ambientalista, tenham ido a lugares longínquos para criar obras ligadas às questões ecológicas, eles eram, quase sempre, homens brancos nascidos em cidades.

Com Histórias de Ecologia, a instituição busca, segundo Mesquita, dar um passo além da denúncia: “Mais do que apenas apontar a crise, queremos trazer outras formas de vida e pensar como podemos viver de forma solidária”.

A exposição divide-se em cinco núcleos. No primeiro deles, Teia da Vida, a ecologia é apresentada como uma rede de relações entre pessoas, comunidades e, é claro, entre o ser humano e a natureza.

Nesse núcleo está Txaismo, Florestania, de Jaider Esbell (1979–2021), macuxi de Roraima e um dos primeiros artistas indígenas a ser absorvido pelo sistema da arte. “Florestania” é um trocadilho com “cidadania”: as florestas, como os cidadãos, têm direitos.

Os artistas indígenas revelam maneiras mais solidárias de se estar no planeta

Joeca Yanomami, que vive na comunidade Watoriki, no território Yanomami, apresenta uma obra, nesse mesmo núcleo, que mostra Davi Kopenawa na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. O líder, em 2023, entregou ao subsecretário-geral da ONU o relatório Yanomami Sob Ataque.

O núcleo Vir-a-Ser trata da relação não verticalizada entre os seres. Nele, o gaúcho Michel Zózimo imagina o mundo animal como um lugar em que todos são presas e predadores uns dos outros. Chico da Silva, de Parintins (AM), retrata um peixe a comer uma árvore. Rosana Paulino, na série Metamorfoses, constrói seres híbridos.

Já o núcleo Geografias do Tempo aborda a emergência climática. Anna Julia Fridbjörnsdottir, da Islândia, cria um relógio de sol a partir de uma morsa extinta; a britânica Suzanne Treister usa uma carta de tarô para chamar atenção para o futuro do planeta; e a norte-americana Brittany Nelson trabalha sobre uma foto tirada por uma missão da Nasa.

“Muitos dos trabalhos são pura geopolítica”, diz a curadora Isabela Rjeille, enquanto aponta para obras do núcleo Territórios, Migrações e Fronteiras, fortemente marcado pela problemática dos deslocamentos humanos – que a 36ª Bienal também abraça.

Os efeitos da “força da grana que destrói coisas belas” são muito fortes ainda no núcleo Habitar o Clima. Ali, a gaúcha Cristina Ribas reflete sobre os efeitos das recentes enchentes no Rio Grande do Sul, e Manfredo de Souzanetto, nascido em Jacinto (MG), mostra como a mineração mudou a paisagem de seu estado natal.

Nesse mesmo núcleo, uma obra do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) dialoga com um quadro de Djanira (1914–1979) que, já nos anos 1970, mostrava a terra carcomida pela mineração.

Não é à toa que, procurado por CartaCapital para falar sobre a relação entre a arte contemporânea e o meio ambiente, Paulo Herkenhoff, um dos mais importantes curadores brasileiros, fez questão de olhar para trás no tempo.

“Na Grécia, acreditava-se que o contorno da sombra tivesse dado origem à pintura. E tivemos depois os jardins, a topiaria, que é a arte de dar forma às árvores, e vários momentos especiais da pintura nos quais a natureza era retratada em busca do sublime”, diz Herkenhoff, ele mesmo tema de outra Ocupação no Itaú Cultural.

Para exemplificar a evolução dessa relação – entre o ser humano, a arte e a natureza –, ele lembra, no Brasil, de Ana Maria Maiolino com Entrevidas (1981), em que o chão é tomado por ovos que simbolizam a fertilidade, e de Claudia Andujar, “uma clássica denunciadora de destruição”.

Indígenas. Meemeba é uma pintura de autoria de Brus Rubiu Churay, artista da amazônia peruana

Indígenas. Meemeba é uma pintura de autoria de Brus Rubiu Churay, artista da amazônia peruana

A grande mudança, diz ele, fazendo eco a André Mesquita, do Masp, é que os novos protagonismos nos permitiram acessar outras formas de se retratar essa relação. “Além disso, hoje tem cada vez mais gente louvando a natureza, e a preservação está na pauta do mundo”, lembra Herkenhoff.

Ele mesmo está organizando uma exposição sobre isso, a ser inaugurada na FGV Arte, no Rio, e que toma emprestado de Krenak o título: Adiar o Fim do Mundo. Nela, as pautas ecológicas, tanto positivas quanto denunciativas, se misturarão a variados modelos de jardins.

A onipresença da natureza em tantas exposições é atribuída por Aline Albuquerque, curadora da exposição O Poder de Minhas Mãos – em cartaz no Sesc Pompeia, em São Paulo –, à chegada às instituições de figuras que foram invisibilizadas pela história da arte.

“A natureza aparece também porque ganharam espaço artistas que moram, por exemplo, na zona rural”, diz Aline. Ela cita Eliana Amorim, cujo trabalho é feito com extratos vegetais, e o coletivo Terroristas Del Amor, do Cariri cearense, que mostram o capim-santo a unir os quintais de suas avós negras.

Os desastres climáticos e os deslocamentos humanos surgem em várias obras

“Nossa exposição tem uma relação forte com a natureza porque as artistas que escolhemos trazer têm ligação estreita com a natureza”, prossegue a curadora, que trabalha no Porto Iracema das Artes, em Fortaleza. “Esse processo tem a ver com os protagonismos africanos, indígenas, enfim, de artistas que têm outra relação com a terra e com o barro, por exemplo.”

Trata-se, de fato, de uma abordagem diferente daquela, por exemplo, do artista britânico Anish Kapoor que, recentemente, em parceria com o Greenpeace, realizou uma ação para denunciar os danos causados pela indústria de combustível fóssil. Em uma plataforma de petróleo no Mar do Norte, Kapoor instalou uma tela branca para, em seguida, despejar mil litros de um líquido vermelho sobre ela.

Paulo Herkenhoff recorre a um pensamento do filósofo estadunidense Richard Rorty (1931–2007) para tentar dar um significado a este momento em que a natureza se espraia pelo mundo das artes visuais – com maior ou menor ênfase. A arte, disse Rorty, não vai salvar o mundo. Mas, se mudar o nosso modo de pensar o mundo, ela já estará nos ajudando a salvá-lo. •

A arte a seguir o curso dos rios

A II Bienal das Amazônias, realizada em Belém, sede da COP30, procura compartilhar os saberes de oito países da Pan-Amazônia

Por Paulo Paiva Nogueira

Nos quintais das avós negras. Capim-Santo, do coletivo Terroristas Del Amor, do Cariri, está na exposição O Poder de Minhas Mãos, no Sesc Pompeia – Imagem: Ana Dias

Nos quintais das avós negras. Capim-Santo, do coletivo Terroristas Del Amor, do Cariri, está na exposição O Poder de Minhas Mãos, no Sesc Pompeia – Imagem: Ana Dias

Das geleiras aos manguezais, das montanhas ao mar, os biomas não são isolados: comunicam-se, transbordam e ecoam uns nos outros. Esse fluxo contínuo, no qual um filete de degelo no alto de uma montanha pode tornar-se enchente rio abaixo, inspira a II Bienal das Amazônias, que reúne 74 artistas e coletivos de oito países da Pan-Amazônia e do Caribe.

Sob o conceito Verde-Distância – inspirado no romance Verde Vagomundo (1971), do paraense Benedicto Monteiro –, a mostra, realizada em Belém, cidade-sede da COP30, reflete sobre como os rios que se entrelaçam na Amazônia abrem caminhos e trazem à tona o pensamento afrodiaspórico e a memória de indígenas, caboclos e outros povos que aportaram na imensidão amazônica.

Pelas correntes do território pan-amazônico afluem não apenas conhecimentos

e cosmogonias, mas também histórias de violência e resistência. Tudo isso vem à

tona na interconexão de obras como as de Mestre Zimar, do Maranhão, Kuenan Mayu, artista Magüta/Tikuna, Wilson Díaz, da Colômbia, e Delfina Nina, do Peru.

Mayu retrata a cultura do seu povo, Tikuna – que “emergiu das águas” do Rio Eware – na série Eware. Para dar forma à “cosmovisão e encantarias nas dimensões sagradas”, que resulta em seres híbridos, a artista utilizou a entrecasca do tururi e pigmentos naturais, uma técnica ancestral de seu povo.

Delfina, da região de Cusco, trabalha em suas telas temas como violência de gênero, espiritualidade andina, memória, território e autonomia de mulheres indígenas. “Trabalho o onírico, em conexão com a comunidade onde nasci”, diz ela, antes de explicar que converteu seus traumas em força regenerativa.

Díaz, por sua vez, busca investigar o tecido sociopolítico de seu país. Com uma coleção de vinis – editados por ONGs, empresas privadas, guerrilhas e até cartéis do narcotráfico –, ele articula uma narrativa que revela como a cultura popular foi instrumentalizada por diferentes interesses políticos, ideológicos e comerciais, e como a indústria fonográfica influiu no imaginário nacional colombiano.

Segundo a curadora Manuela Moscoso, um dos objetivos da mostra é focalizar um conjunto de territórios e desvelar que a distância não separa, e sim potencializa a capacidade de percepção do outro e de construção do coletivo. “Belém, a porta de entrada equatorial, abre caminho para o compartilhamento de linguagens, saberes, experiências de vida e situações particulares”, diz. “Mesmo com diferenças culturais, tudo se cruza e entrecruza, como os rios da região.”

Para o empresário e colecionador Fernando Bueno, de Brasília, a Bienal é uma oportunidade única para quem deseja ter uma visão abrangente dos artistas da Pan-Amazônia. “Pouco se vê, em outros lugares, a arte excepcional produzida na região”, ensina.

Publicado na edição n° 1379 de CartaCapital, em 17 de setembro de 2025.

Este texto aparece na edição impressa de CartaCapital sob o título ‘Adiar o fim do mundo’

Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome

Depois de anos bicudos, voltamos a um Brasil minimamente normal. Este novo normal, contudo, segue repleto de incertezas. A ameaça bolsonarista persiste e os apetites do mercado e do Congresso continuam a pressionar o governo. Lá fora, o avanço global da extrema-direita e a brutalidade em Gaza e na Ucrânia arriscam implodir os frágeis alicerces da governança mundial.

CartaCapital não tem o apoio de bancos e fundações. Sobrevive, unicamente, da venda de anúncios e projetos e das contribuições de seus leitores. E seu apoio, leitor, é cada vez mais fundamental.

Não deixe a Carta parar. Se você valoriza o bom jornalismo, nos ajude a seguir lutando. Assine a edição semanal da revista ou contribua com o quanto puder.