Cultura

A quem pertence?

Os debates sobre o retorno do manto tupinambá ao País são reveladores das novas políticas em torno da memória

Escutar Glicéria Tupinambá, também conhecida como Célia Tupinambá, exige mais que ouvidos atentos. Ela mesma é quem avisa: “Queria pedir que me escutassem também com a pele e a vibração que existe no ar. A comunicação da fala é limitante”.

Estamos em uma arena no Instituto Tomie Ohtake, em Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo, e a artista e liderança indígena da Aldeia Serra do Padeiro, na Bahia, relata o encontro com um de seus ancestrais: um manto com 4 mil penas vermelhas do pássaro guará, com cerca de 1,80 metro e 80 centímetros de largura.

O artefato, produzido entre os séculos XVI e XVII, passou mais de três séculos sob a posse do Nationalmuseet, em Copenhague, na Dinamarca. Depois de longas tratativas, voltou ao Brasil. Seu retorno ao País foi celebrado em uma cerimônia realizada na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, no dia 12 de setembro. O manto está agora instalado em uma sala da Biblioteca Central do Museu Nacional, no Rio.

“Quando o vi pela primeira vez, em 2018, surgiram várias lembranças. Vi crianças e mulheres correndo, imagens projetadas diante dos meus olhos. Foi como água fervendo”, descreveria Glicéria, duas semanas depois, no seminário Ensaios para o Museu das Origens: Políticas da Memória.

O encontro, que durou cinco dias, além de rever práticas de apagamento e políticas de reparação, evidenciou as disputas em torno de conceitos enraizados sobre origem, memória, museologia e cultura, de forma geral.

O tema da restituição e das reparações tem gerado vários conflitos entre as instituições e os povos originários

“Demorei a entender que o manto falou comigo”, disse a artista, diante de uma plateia que, enquanto a ouvia, ia tentando desvencilhar-se da percepção aristotélica do mundo para entrar na cosmogonia indígena. “Ele não é humano, mas um artefato agenciado pela espiritualidade, com uma memória de comunicação e uma energia muito feminina.”

A conferência da qual Glicéria participou se chamava Memória em Movimento: Reparações, Restituições e Políticas da Vida. Trata-se de um tema que, nos últimos anos, esquentou no meio museológico e passou a mobilizar espaços culturais, colecionadores, diplomatas e militantes de todo o mundo.

De um lado, comunidades tradicionais reivindicam o retorno de peças expropriadas em contextos violentos. Do outro, instituições dos Estados Unidos e da Europa defendem seus direitos à propriedade por terem garantido a preservação das obras ao longo do tempo.

No meio disso, e a fazer a ponte entre passado e presente, está um intrincado debate sobre memória, identidade, reconhecimento e resistência de povos cuja luta só agora começa a ganhar visibilidade em uma cena artística ainda predominantemente branca e ancorada em pensamentos ocidentais – em especial, europeus e norte-americanos.

Glicéria, que segue a usar as mesmas técnicas de seus antepassados para elaborar mantos – um deles fez parte da instalação Ka’a Pûera: Nós Somos Pássaros Que Andam, apresentada na Bienal de Veneza –, disse, no encontro, que o pedido para voltar ao Brasil partiu do próprio item.

A solicitação foi então feita por intermédio dos encantados – guardiões sagrados da cosmologia tupinambá –, em uma carta assinada pelo Cacique Babau (Rosivaldo Ferreira da Silva), de sua aldeia, e direcionada ao museu dinamarquês.

“A doação do manto Tupinambá configura algo radicalmente novo e que merece ser celebrado: é a primeira peça de incomensurável valor simbólico e artístico, um ícone da história do Brasil e de sua Antropologia, que regressa para o País e para a guarda das instituições nacionais”, afirmou, em nota, o Museu Nacional durante o evento de repatriação.

A energia do manto, na visão das lideranças, pode, inclusive, contribuir para o enfrentamento do Marco Temporal, lei que estabelece que os povos indígenas têm direito apenas às terras ocupadas até a promulgação da Constituição de 1988. Apesar de ter sido rejeitado em 2023 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o texto foi mantido pelo Congresso Nacional, dando origem a um processo de conciliação com desfecho ainda incerto.

Glicéria vive em uma das 23 aldeias da Terra Indígena Tupinambá de Olivença, no interior da Bahia, reconhecida pelo governo federal em 2009, mas não homologada. O destino de seu povo, portanto, está em xeque. “Estão construindo leis para tirar o direito ao nosso território”, diz.

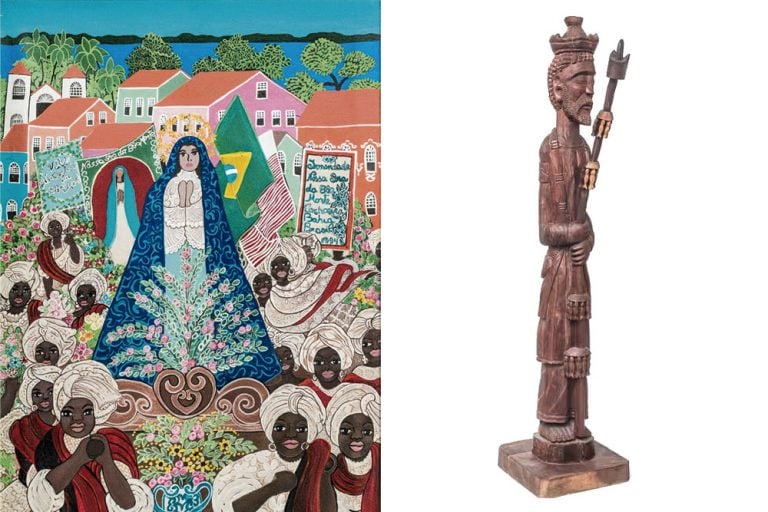

Pacificação. A escultura Oxalá, de Louco Filho, e a pintura Procissão da Irmandade da Boa Morte, de Lena da Bahia, adquiridas por norte-americanos, voltaram recentemente para Salvador – Imagem: Con-vida

Pacificação. A escultura Oxalá, de Louco Filho, e a pintura Procissão da Irmandade da Boa Morte, de Lena da Bahia, adquiridas por norte-americanos, voltaram recentemente para Salvador – Imagem: Con-vida

O relato da artista foi seguido por uma fala de Manthia Diawara, professor de Literatura Comparada e Cinema na Universidade de Nova York. Nativo do Mali, ele evoca o teórico Édouard Glissant (1928-2011) para explicar por que prefere falar sobre o tema a partir do conceito de restituição, em vez de reparação.

“Restituição não é só uma forma de países colonizadores devolverem objetos para o lugar de onde foram roubados”, afirmou ele, por videoconferência. “Restituição é mais que uma devolução, é uma forma de cura, um jeito de criar uma conversa entre dois grupos para que a memória possa ser compartilhada.”

O retorno pacificado de objetos que, para os povos originários, têm vida, foi, de certa forma, o que aconteceu com 750 peças produzidas a partir da década de 1960, em sua maioria por artistas negros, que retornaram agora ao Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab), em Salvador.

Os objetos haviam sido adquiridos por duas estadunidenses durante viagens ao Brasil e, nos últimos 30 anos, excursionaram pela América do Norte, alcançando um público de mais de 250 mil pessoas.

“Com o fim das exposições, sentimos que o melhor seria encontrar um bom lar permanente para que a coleção continuasse contando as tradições espirituais e artísticas, os valores e celebrações e a complicada história de resiliência e triunfo do Nordeste brasileiro”, justifica Marion Jackson, professora emérita de História da Arte da Universidade de Michigan, responsável pelo acervo ao lado da pesquisadora Barbara Cervenka.

“Todos erraram, mas podemos acertar daqui para a frente”, defende Glicéria

De acordo com Jamile Coelho, diretora do Muncab, a devolução amplifica o coro sobre a importância do restauro da memória. “Alguns desses artistas são da escola do Pelourinho, já falecidos, de quem não tínhamos tantos registros. Há também produções do início da carreira de José Adário das quais ele nem lembrava mais”, diz, referindo-se ao ferreiro baiano que esculpe ferramentas de orixás.

O andamento amigável desse caso contrasta com o clima frequentemente litigioso das repatriações. “Ambos os lados poderiam ganhar se conseguissem encontrar uma forma de aproveitar as forças e recursos de cada parte para benefício mútuo”, diz Marion.

A proposta vai ao encontro do pensamento de Glicéria. Em visita a quatro dos outros dez mantos remanescentes na Europa, a artista ouviu deles que ainda não estavam prontos para voltar. Por motivo de segurança, o que retornou ao Brasil não foi acolhido com os rituais pedidos pelos tupinambás, gerando reclamações na imprensa. A devolução para um museu, em vez da própria comunidade, também provocou críticas.

Ainda assim, antes da cerimônia oficial com o presidente Lula, a artista pôde realizar um ritual com o artefato. E, desta vez, ele lhe pediu paz. “Prefiro o diálogo. Todos erraram, mas podemos acertar daqui para a frente. O manto é precioso para o meu tempo e para outros tempos”, conclui Glicéria.

Paulo Miyada, um dos curadores do evento do Instituto Tomie Ohtake, define as políticas da memória como um “campo em transformação”. Por isso mesmo, diz ele, é natural que envolva lutas, conflitos e rearranjos sociais. •

Publicado na edição n° 1331 de CartaCapital, em 09 de outubro de 2024.

Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome

Depois de anos bicudos, voltamos a um Brasil minimamente normal. Este novo normal, contudo, segue repleto de incertezas. A ameaça bolsonarista persiste e os apetites do mercado e do Congresso continuam a pressionar o governo. Lá fora, o avanço global da extrema-direita e a brutalidade em Gaza e na Ucrânia arriscam implodir os frágeis alicerces da governança mundial.

CartaCapital não tem o apoio de bancos e fundações. Sobrevive, unicamente, da venda de anúncios e projetos e das contribuições de seus leitores. E seu apoio, leitor, é cada vez mais fundamental.

Não deixe a Carta parar. Se você valoriza o bom jornalismo, nos ajude a seguir lutando. Assine a edição semanal da revista ou contribua com o quanto puder.