Tadeu Kaçula | Crítica da Razão Periférica

O sociólogo Tadeu Kaçula fala sobre gestão pública foco nas dinâmicas de desigualdade, resistência e cidadania em territórios historicamente marginalizados

Tadeu Kaçula | Crítica da Razão Periférica

O que a sociologia urbana tem produzido sobre as relações sociais nas periferias do Brasil?

Não basta apenas a sociologia acadêmica falar da periferia. É fundamental reconhecer a produção intelectual, estética e política que emerge dos próprios sujeitos periféricos

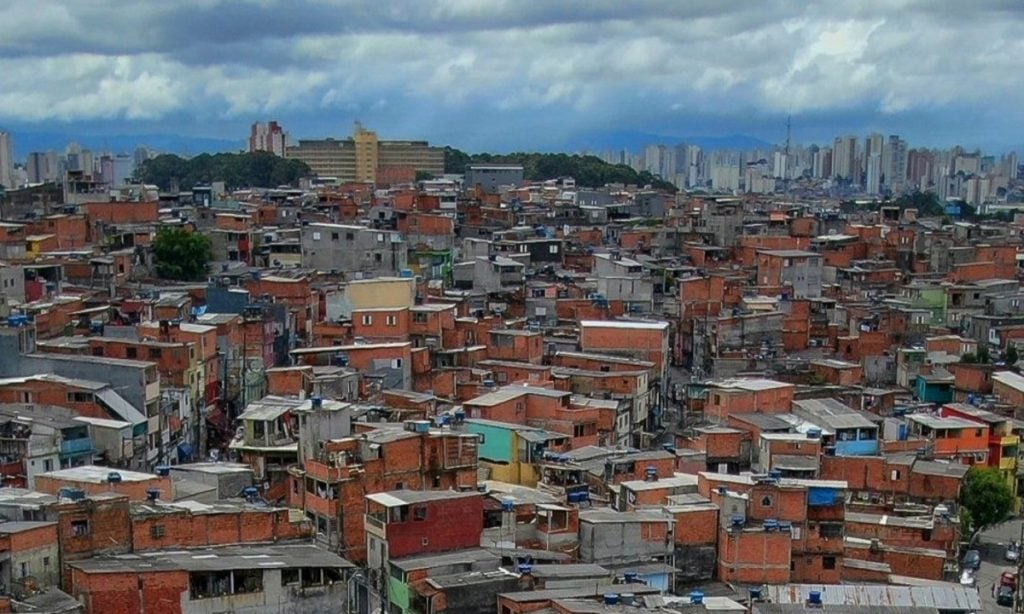

Ao longo da minha trajetória como sociólogo, tenho buscado compreender como a sociologia urbana, no Brasil, tem interpretado e produzido conhecimento sobre as relações sociais nas periferias. Desde os primeiros estudos clássicos sobre a cidade moderna, que se debruçaram sobre os efeitos da industrialização e da urbanização, percebo que o olhar sobre a periferia foi, muitas vezes, marcado por visões deficitárias, que a representavam como ausência, carência ou atraso em relação ao centro. Mas, ao viver, pesquisar e dialogar com as margens urbanas, especialmente em São Paulo, compreendi que a periferia é um espaço de produção social, cultural e política, que não pode ser reduzido a categorias negativas.

O pensamento sociológico me oferece ferramentas para compreender a cidade como produto histórico das relações de classe, raça e poder. De Florestan Fernandes a Lúcio Kowarick, de Milton Santos a Raquel Rolnik, aprendi que a periferia é onde a desigualdade se materializa: na moradia precária, na distância do trabalho, na ausência de serviços públicos e na presença constante da violência estatal. No entanto, ao mesmo tempo, é também espaço de solidariedade, inventividade e resistência. Caminhar pelas periferias de São Paulo é perceber que não se trata de territórios homogêneos, mas de realidades múltiplas: bairros antigos e estruturados convivem com ocupações recentes; famílias que ali construíram sua história há décadas dividem espaço com novos migrantes; diferentes formas de sociabilidade se entrelaçam em meio às contradições da cidade.

Nas periferias, a política não se restringe ao voto ou às instituições formais. Vejo o político emergindo nas assembleias comunitárias, nos movimentos por moradia, nas ocupações culturais, nas igrejas, nos coletivos de juventude, nos grupos feministas e negros que se organizam em torno de suas pautas. A cidade me mostra, a cada pesquisa de campo, que as margens são ativas, e não apáticas. Muitas vezes, essas práticas políticas não são reconhecidas como tal pela academia ou pelo Estado, mas constituem formas legítimas de disputar recursos, direitos e dignidade. É inegável, contudo, que a periferia também é um espaço de disputa de poder, onde partidos, lideranças religiosas e até organizações criminais buscam exercer influência. Isso cria uma dinâmica complexa, que exige de mim, enquanto sociólogo, um olhar atento para além das categorias tradicionais.

Do ponto de vista social e econômico, observo que as periferias são marcadas pela precarização do trabalho e pela informalidade. Nas entrevistas que realizo, escuto histórias de trabalhadores que se dividem entre dois ou três empregos, muitos deles sem qualquer vínculo formal, e que ainda assim encontram tempo para se engajar em coletivos ou projetos locais. A chamada uberização do trabalho intensificou esse quadro, transformando o tempo de vida em tempo produtivo, mas também gerando novas formas de sociabilidade e solidariedade. Ao lado disso, vejo surgir formas de economia criativa e popular: pequenos negócios, feiras, grupos de produção artesanal e empreendimentos culturais que movem recursos e produzem pertencimento. Quando olho para esses movimentos, percebo que há uma potência invisibilizada, pois a economia periférica raramente é reconhecida nos indicadores oficiais, mas sustenta milhares de famílias.

Culturalmente, talvez seja onde a força periférica mais se faça visível. Nas ruas de São Paulo, encontro o rap, o funk, o grafite, os saraus, o slam de poesia, o teatro comunitário, todos como expressões que vão muito além da arte. São produções de conhecimento, de crítica social e de afirmação identitária. Quando ouço Racionais MC’s narrando a experiência da quebrada, ou quando participo de um sarau de poesia em uma ocupação cultural, percebo que ali também está sendo feita sociologia: uma sociologia nativa, que denuncia o racismo, a desigualdade, a violência policial, e ao mesmo tempo projeta futuros possíveis. O campo cultural da periferia é, para mim, um dos maiores exemplos de como as margens não apenas resistem, mas também produzem sentidos simbólicos que tensionam a hegemonia da cidade.

É impossível, no entanto, falar de periferia sem enfrentar o tema da violência urbana. Como sociólogo, já acompanhei pesquisas em que mães relataram a perda de seus filhos para a violência policial, jovens contaram sobre a pressão do crime organizado e trabalhadores narraram o medo cotidiano ao voltar para casa à noite. A violência não é um fenômeno isolado, mas resultado do racismo estrutural, da exclusão social e da ausência de políticas públicas que garantam dignidade. Ao mesmo tempo, noto que a vida periférica cria estratégias para lidar com essa violência: códigos de conduta, redes de proteção, solidariedade entre vizinhos, e até produções culturais que denunciam e elaboram coletivamente esse trauma. Se há medo, há também resistência.

Nos últimos anos, tenho observado com atenção como a tecnologia vem alterando esse cenário. O acesso à internet e às redes sociais, ainda que desigual, tem aberto novas possibilidades para a periferia. Jovens criam canais de YouTube, podcasts, coletivos de jornalismo independente, e com isso conseguem narrar suas próprias histórias, escapar da mediação de grandes veículos e alcançar públicos amplos. Já entrevistei rappers que gravaram suas primeiras músicas em estúdios improvisados dentro de garagens, e hoje circulam em plataformas digitais com milhões de ouvintes. A tecnologia permitiu que a periferia não fosse apenas objeto de representação, mas sujeito ativo na produção de imagens, sons e discursos sobre si mesma.

Diante de tudo isso, percebo que não basta apenas a sociologia acadêmica falar da periferia. É fundamental reconhecer o que chamo de crítica da razão periférica: a produção intelectual, estética e política que emerge dos próprios sujeitos periféricos. Como sociólogo, aprendo constantemente com poetas, rappers, líderes comunitários, mães de vítimas da violência, jovens ativistas e empreendedores culturais. Eles produzem pensamento crítico a partir de sua experiência, muitas vezes mais potente e preciso do que as análises feitas de fora. Quando leio um livro escrito por um autor periférico ou escuto uma música que narra o cotidiano das quebradas, reconheço que ali também há sociologia, ainda que não esteja nos moldes tradicionais da academia.

A crítica da razão periférica, nesse sentido, não substitui a análise sociológica, mas a complementa e a desafia. É um convite para que a academia desça de seus muros e dialogue com quem vive a realidade que estuda. Concluo, portanto, que a sociologia urbana tem produzido importantes interpretações sobre as relações sociais nas periferias brasileiras, especialmente em São Paulo, mas é ao articular esse saber com as vozes e práticas da própria periferia que se amplia nossa capacidade de compreender a cidade. A periferia não é apenas objeto; é também sujeito, autor e crítico. Reconhecer isso é, para mim, tarefa indispensável tanto para a ciência quanto para a transformação social.

Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome

Depois de anos bicudos, voltamos a um Brasil minimamente normal. Este novo normal, contudo, segue repleto de incertezas. A ameaça bolsonarista persiste e os apetites do mercado e do Congresso continuam a pressionar o governo. Lá fora, o avanço global da extrema-direita e a brutalidade em Gaza e na Ucrânia arriscam implodir os frágeis alicerces da governança mundial.

CartaCapital não tem o apoio de bancos e fundações. Sobrevive, unicamente, da venda de anúncios e projetos e das contribuições de seus leitores. E seu apoio, leitor, é cada vez mais fundamental.

Não deixe a Carta parar. Se você valoriza o bom jornalismo, nos ajude a seguir lutando. Assine a edição semanal da revista ou contribua com o quanto puder.