Intervozes

De golpe em golpe: o sistema de radiodifusão brasileiro e a herança da ditadura civil-militar

Avanços trazidos pela redemocratização não conseguem superar o modelo patrimonialista construído pelos militares para o sistema de comunicação no País

No dia 1 de abril de 1964, como forma de noticiar a tomada do poder pelos militares no país, o jornal O Globo estampou em sua capa a seguinte afirmação: “Ressurge a Democracia”. É curioso que tal acontecimento – um golpe de Estado, nunca é demais lembrar – tenha ocorrido justamente na data em que se celebra o “Dia da Mentira”. Como é sabido, em vez de democracia, os militares entregaram ao Brasil uma ditadura que durou duas décadas. No setor das Comunicações, o período foi marcado por uma série de medidas que contribuíram para a estruturação do cenário que, com poucas mudanças, se mantém ainda hoje.

Para entender um pouco mais a relação entre a ditadura civil-militar e o modelo de comunicação no Brasil, conversamos com as pesquisadoras Suzy dos Santos e Janaine Aires, professoras da Universidade Federal do Rio de Janeiro e integrantes do PEIC – Grupo de Pesquisa em Políticas e Economia da Informação e da Comunicação, que em 2025 comemora 30 anos de pesquisa e extensão no campo das Políticas de Comunicação. Em 2017, Suzy e Janaine publicaram juntas o livro Sempre foi pela família: mídias e políticas no Brasil, lançado pela editora Mauad.

Muito além do Cidadão Kane

A professora Suzy dos Santos destaca que as bases da comunicação no Brasil, sobretudo da radiodifusão, datam desde o período governado por Getúlio Vargas. Em 1932, foi publicado o Decreto nº 21.111, regulamentando a execução dos serviços de radiocomunicação no território nacional. Durante os anos em que governou o país de forma ditatorial, entre 1937 e 1945, Vargas fez um uso altamente político do rádio e criou, por exemplo, o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP).

Já em 1962, foi instituído o Código Brasileiro de Telecomunicações e no ano seguinte regulamentados os Serviços de Radiodifusão. Esses instrumentos, em grande parte, seguem orientando os princípios legais do sistema de comunicação no país, uma vez que os artigos referentes à radiodifusão aprovados na Constituição de 1988 nunca foram regulamentados.

Importante lembrar que o fim da ditadura Vargas coincidiu com a ascensão tecnológica da televisão em nível mundial, mas não chegou a alcançar a estreia da TV no Brasil, que ocorreu em 1950, através da TV Tupi, inaugurada pelo empresário Assis Chateaubriand. Na década de 1960, portanto, o país ainda tinha um sistema televisivo incipiente e os militares passaram a utilizar o Estado para investir na radiodifusão. No entanto, como afirma Suzy, não havia um projeto de interesse público e o que se viu foi a ampliação das relações patrimonialistas envolvendo interesses privados.

De acordo com Suzy, “o Estado era provedor da estrutura física, desde satélites até à organização do sistema Telebrás. Enfim, toda a estrutura de comunicação estava nas mãos do Estado e ele concedia as licenças de operação a aliados políticos”. Uma das empresas que se beneficiou dessa relação com o regime foi o próprio grupo Globo que, um ano após o golpe de 1964, inaugurou a TV Globo. Suzy chama a atenção para uma característica peculiar: o sistema de rede da emissora, que passa a ter um papel central no modelo de distribuição de propriedade e de concessão.

Em todo o Brasil, as concessões de funcionamento para empresas afiliadas das grandes redes, a exemplo da Globo e de grupos proprietários de rádio e TV, foram parar nas mãos de aliados políticos – uma prática que não ficou restrita ao período da ditadura, mas prosseguiu após a redemocratização. O resultado desse modelo de distribuição é que ainda hoje políticos controlam boa parte da mídia no Brasil – pesquisa realizada pelo Intervozes durante as eleições de 2024 identificou ao menos 46 candidaturas ligadas a donos de rádio e TV, em 21 estados. “É um cenário que nos fragiliza. A gente não construiu um projeto de comunicação a partir de uma perspectiva necessariamente pública ou somente comercial, a gente construiu um projeto patrimonialista”, afirma Janaine Aires.

A professora Suzy também concorda com essa análise. Segundo ela, “se permitiu o crescimento de uma política clientelar que, mais tarde, na redemocratização, se torna o que a gente chama de ‘coronelismo eletrônico’, que é um sistema de troca de favores para se manter no poder e para negociação política”. Um exemplo que sintetiza o caso do Brasil é a TV Bahia, afiliada da TV Globo e que passou a ser propriedade da família Magalhães durante o período em que o próprio Antônio Carlos Magalhães (ACM) atuou como ministro das Comunicações, durante o governo de José Sarney (1985-90) – nesse período, houve uma “farra de concessões” para aliados políticos e, no caso de ACM, para si próprio.

Enquanto a Globo crescia, com o apoio do regime militar, a emissora também fazia sua parte na defesa do regime e na criminalização de oposicionistas. Mas não foi a única, como bem lembra Suzy: “a Rede Bandeirantes também surge assim, com muita similaridade. A Manchete e o SBT também são criados durante a ditadura militar, até como uma estratégia para diminuir o poder da Globo”. De acordo com a pesquisadora, a emissora da família Marinho passou a ser “grande demais”, com potencial de “ameaçar os poderes do Estado”, ao ponto dos militares investirem em outras empresas, a exemplo das mídias comerciais, mas também religiosas, sobretudo ligadas à Igreja Católica.

De golpe em golpe

A pesquisadora Janaine Aires destaca o desequilíbrio causado pelo investimento estatal em poucos grupos midiáticos, criando um modelo econômico muito frágil e nocivo para o sistema de comunicação. Além de abafar vozes dissonantes, esse modelo favorece um discurso hegemônico alinhado aos interesses de pequenos grupos que detém o poder político e financeiro do país. Não à toa, narrativas usadas pelas maiores mídias comerciais do Brasil para defender o regime ditatorial ecoaram novamente no golpe de 2016, que depôs Dilma Rousseff (presidente eleita) para lançar Michel Temer ao poder.

Como ironiza Janaine, “uma fruta não cai longe do pé”, para se referir ao papel que os grupos que compõem o oligopólio midiático brasileiro tiveram em 2016. “São empresas que surgiram no cenário da comunicação sem comprometimento com a democracia, atentos aos seus próprios interesses”, destaca a pesquisadora. Ela também cita as atuais mídias religiosas e os programas policialescos, cujos discursos muitas vezes se alinham às narrativas autoritárias.

Pesquisa realizada pelo Intervozes em 2021, identificou, por exemplo, um alinhamento de rádios religiosas, sobretudo neopentecostais, com o presidente Jair Bolsonaro durante o período da pandemia. Outra pesquisa publicada pelo coletivo, durante as eleições municipais de 2024, mapeou 66 candidaturas ligadas a programas policialescos, sendo a maioria do Partido Liberal (PL), mesma legenda de Bolsonaro – o ex-presidente é um notório defensor da ditadura militar e de práticas de tortura e violações de direitos humanos, além de ser réu no processo por tentativa de golpe de Estado materializada em 8 de janeiro de 2023.

Portanto, é possível olhar para o sistema de comunicação brasileiro em 2025 e identificar muitas semelhanças e heranças do período da ditadura. O oligopólio midiático permanece, inclusive com o apoio de investimentos estatais, sobretudo através do direcionamento de verbas publicitárias. A linha editorial usada por esses grupos comerciais e religiosos também segue construindo narrativas conservadoras e com pouco espaço para a pluralidade de críticas – além de seguir flertando com políticos autoritários. E as concessões e autorizações para o funcionamento de rádio e TV também continuam servindo como moeda de troca com o Congresso, reforçando ainda mais o modelo patrimonialista do “coronelismo eletrônico” que define o sistema de radiodifusão no Brasil.

No entanto, Suzy e Janaine são categóricas ao afirmar que “democracia e ditadura não são a mesma coisa” e pontuam as diferenças entre os modelos políticos. Um ponto crucial é a falta de transparência comum aos regimes autoritários. “A existência de listas de donos, essa obrigatoriedade, já é um avanço. Mesmo que eles façam um esforço imenso para que isso não seja transparente, você já tem uma mudança nesse sentido”, afirma Suzy. A pesquisadora também traz os exemplos da existência de canais de TV do poder legislativo (como a TV Câmara e a TV Senado) e da própria pulverização partidária como diferenças importantes em relação ao regime autoritário.

A professora Janaine também chama a atenção para as mudanças proporcionadas pelo regime democrático. “As próprias concessões de rádio e televisão, nesses dois períodos, ocupam papéis distintos. No período autoritário, a forma como as concessões eram autorizadas não dependiam desse princípio da negociação, que é presente no contexto democrático e que acabou se tornando moeda de troca do jogo político”, afirma.

Outra mudança que as pesquisadoras pontuam é a relação entre o Estado e os empresários dos grupos de comunicação. Durante a ditadura, o setor era visto como prioritário pelos militares, que não abriam mão de indicar o ministro das Comunicações e direcionar as políticas da pasta. Já durante a democracia, o empresariado passou a avançar cada vez mais na agenda e no próprio controle das políticas de Estado voltadas para o segmento. “Não dá pra não lamentar o fato de que nós temos hoje um Ministério das Comunicações que continua nas mãos desses interesses”, critica Janaine.

Regulamentar e democratizar

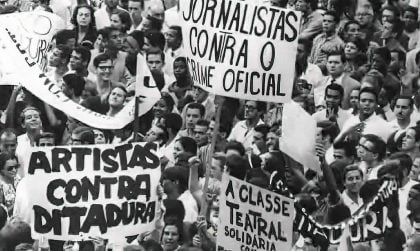

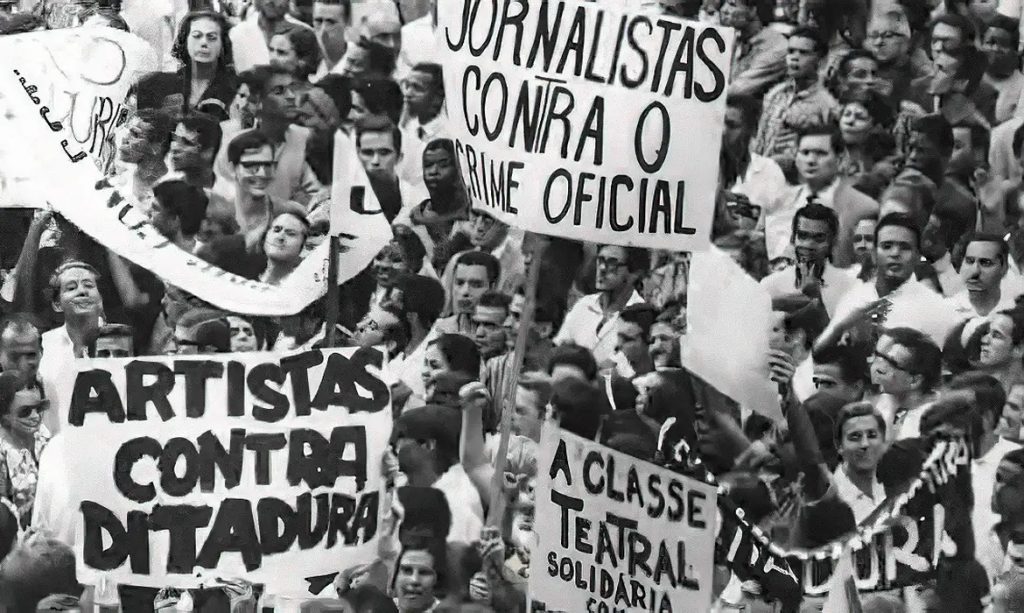

Além do autoritarismo, da falta de transparência e da implementação de um projeto patrimonialista para o setor das comunicações, a ditadura civil-militar também se ocupou de silenciar os oposicionistas. O assassinato do jornalista Vladimir Herzog, por exemplo, foi um duro recado aos seus colegas, de que além da perseguição profissional, da prisão e da tortura, a morte também poderia ser um recurso à disposição dos militares. Soma-se a isso, o próprio cerceamento à liberdade de expressão, inviabilizando a atuação jornalística crítica ao regime e ampliando o espaço para empresas aliadas.

O Brasil herdou, portanto, um modelo econômico para as comunicações que resulta na consolidação de um oligopólio midiático e na baixa diversidade de discursos, vozes, caras e cores. A professora Suzy diz não se lembrar de nenhum dono de rádio e TV indígena ou negro, além das poucas mulheres no comando, frequentemente usadas como “laranjas” no quadro societário das empresas.

Um caminho apontado pelas pesquisadoras – e também defendido pelos movimentos sociais – para o país virar a página da ditadura, no que se refere às políticas de radiodifusão, é a regulamentação do setor, mais precisamente dos artigos da Constituição relacionados à Comunicação Social. Dentre o que prevê a Carta Magna está a liberdade de expressão e manifestação de pensamentos; a vedação da censura; o fim do oligopólio midiático e a variedade de conteúdo nas rádios e TVs, a partir da diversificação da produção, levando em conta as diferenças regionais e culturais do Brasil. Em um país que, de tempos em tempos, flerta com golpes à democracia, é crucial rever a política de radiodifusão, cujo sistema segue controlado por empresas e famílias “filhotes da ditadura”.

Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome

Depois de anos bicudos, voltamos a um Brasil minimamente normal. Este novo normal, contudo, segue repleto de incertezas. A ameaça bolsonarista persiste e os apetites do mercado e do Congresso continuam a pressionar o governo. Lá fora, o avanço global da extrema-direita e a brutalidade em Gaza e na Ucrânia arriscam implodir os frágeis alicerces da governança mundial.

CartaCapital não tem o apoio de bancos e fundações. Sobrevive, unicamente, da venda de anúncios e projetos e das contribuições de seus leitores. E seu apoio, leitor, é cada vez mais fundamental.

Não deixe a Carta parar. Se você valoriza o bom jornalismo, nos ajude a seguir lutando. Assine a edição semanal da revista ou contribua com o quanto puder.