Cultura

A dramaturgia dos rios

Gabriela Carneiro da Cunha, em cartaz com uma peça sobre o Tapajós, defende ser preciso “amazonizar o teatro”

A expressão “amazonizar o mundo” ganhou impulso há uns anos, graças ao Grupo de Trabalho Amazônico, rede de entidades e movimentos em prol da floresta e de seus povos. Passou então a circular no âmbito político e cultural.

Quando a atriz Gabriela Carneiro da Cunha ouviu a expressão em um rap dos MCs Poeta Marginal (Rodrigo Costas) e Fernando de Oliveira, de Altamira (PA), encontrou a definição exata para o eixo principal de seu trabalho artístico: “Amazonizar o teatro”.

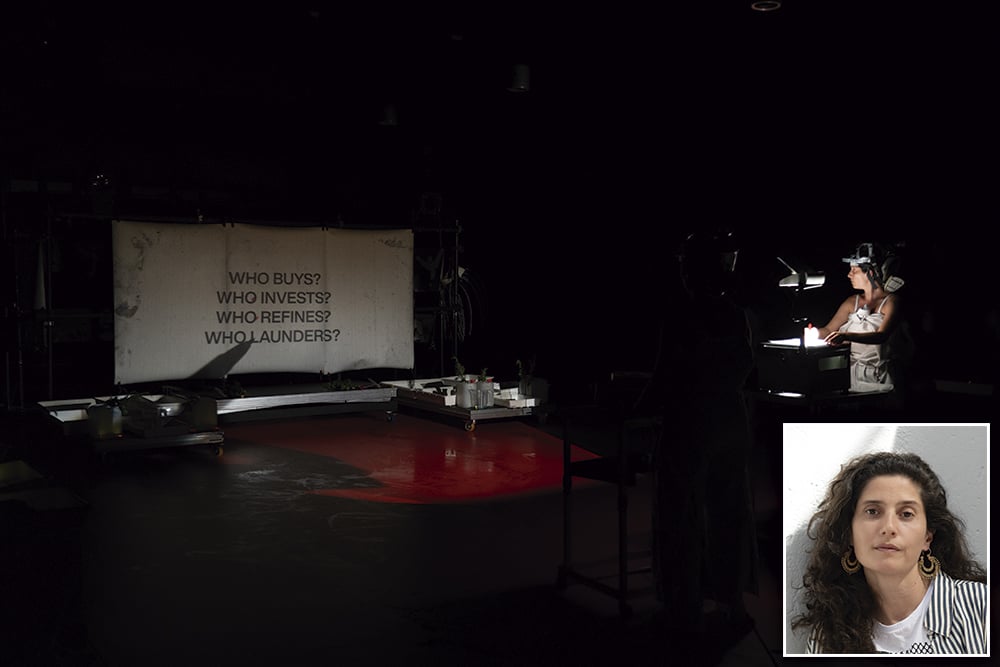

Gabriela está em cartaz no Sesc Paulista, em São Paulo, até 28 de setembro, com Tapajós, performance que lida com uma questão ambiental grave: o alto índice de mercúrio no sangue dos indígenas que vivem à beira do Rio Tapajós, consequência do garimpo ilegal. A atriz combina em cena testemunhos, registros documentais e uma dramaturgia sonora que reúne vozes humanas e não humanas.

Na ficha técnica, a direção do espetáculo é assinada por Gabriela e pelo Tapajós. Em Altamira 2042, que estreou em 2019 e tratava das populações ribeirinhas afetadas pela construção da usina de Belo Monte, a codireção era atribuída ao Rio Xingu. O crédito dado ao coletivo tem um objetivo claro: destacar a contribuição de indígenas, ribeirinhos, ambientalistas e outros artistas para o processo.

“As criações não vêm apenas de minha própria subjetividade ou das referências que tenho”, diz a atriz, em entrevista a CartaCapital. “É uma autoria compartilhada com os territórios, com as águas, com as gentes e com as linguagens que me propuseram outros imaginários.”

Para a artista, o universo pulsante da Amazônia e o imaginário da floresta não cabem no cânone teatral ocidental

O vínculo da carioca Gabriela, hoje radicada em São Paulo, com a Amazônia tem mais de dez anos.

Antes de se formar em Artes Cênicas, ela graduou-se em Administração de Empresas, mas não chegou a exercer a profissão. No início da carreira de atriz, integrou a Pangeia Cia. de Teatro, do Rio de Janeiro, passou pela oficina de atores da TV Globo e atuou em algumas novelas. Mas, insatisfeita com a sucessão de trabalhos efêmeros, decidiu buscar meios de viabilizar os projetos que desejava fazer.

“Queria me dedicar ao tema dos desaparecidos políticos da ditadura”, relembra. “Comecei uma longa pesquisa sobre isso antes mesmo da Comissão da Verdade (2012–2014). Da lista de desaparecidos políticos, boa parte deles teria pertencido à guerrilha do Araguaia. Cheguei, então, às mulheres que também participaram (do movimento armado).”

O projeto escrito por Gabriela foi contemplado no Rumos Itaú Cultural 2013/2014, um programa de apoio financeiro às atividades artísticas. Graças ao edital, viajou com a equipe criativa à região do Araguaia, rio que nasce em Goiás, atravessa os estados de Mato Grosso, Tocantins e Pará, e é considerado o limite entre o Cerrado e a Amazônia.

No sul do Pará, o grupo realizou entrevistas com pessoas que vivenciaram o período da guerrilha. A experiência resultou na peça Guerrilheiras ou para a Terra Não Há Desaparecidos, com dramaturgia de Grace Passô, direção de Georgette Fadel e um elenco de seis atrizes – entre elas, Gabriela. A obra estreou em 2015 e circulou pelo País nos anos seguintes.

Margens. A peça Altamira 2042 (à esq.), que estreou em 2019, tratava das populações ribeirinhas afetadas pela construção de Belo Monte. O filme A Queda do Céu, que Gabriela dirigiu com Eryk Rocha, acompanha um ritual Yanomami – Imagem: Redes Sociais e Nereu Jr.

Margens. A peça Altamira 2042 (à esq.), que estreou em 2019, tratava das populações ribeirinhas afetadas pela construção de Belo Monte. O filme A Queda do Céu, que Gabriela dirigiu com Eryk Rocha, acompanha um ritual Yanomami – Imagem: Redes Sociais e Nereu Jr.

“O encontro com o Rio Araguaia provocou uma mudança em minha trajetória no teatro”, afirma a artista. Foi quando ela consolidou o Projeto Margens, que entrelaça pesquisa de campo e criação artística. Mais tarde, o projeto ganhou o subtítulo Sobre Rios, Buiúnas e Vaga-Lumes, em referência ao mito amazônico da cobra-grande, mãe do rio, e a um célebre texto do filósofo francês Georges Didi-Huberman.

“Entendi que eu queria seguir o testemunho dos rios”, diz. “Mas o projeto ainda se conceituava como uma escuta das pessoas que vivem na margem deles e à margem de processos estruturais, sociais, econômicos.”

A ideia do espetáculo seguinte veio da leitura de uma reportagem sobre as vítimas da instalação da hidrelétrica de Belo Monte, escrita pela jornalista Eliane Brum, em 2016. Foram três anos de viagens a Altamira, para a “escuta do Rio Xingu” e entrevistas com lideranças dos movimentos ambientalistas da região.

“Foi quando o projeto se tornou a escuta do testemunho dos próprios rios”, conta Gabriela. Para ela, o rio não é um tema, mas uma linguagem. Daí a necessidade de “amazonizar” o teatro: tomar o universo pulsante da Amazônia como parâmetro de coexistência de mundos e temporalidades, em vez de fazê-lo caber no cânone teatral.

Foi o que ela fez no processo de criação de Altamira 2042: deixar que as águas e as gentes do Xingu se expressassem. Diferentemente de Guerrilheiras, não havia mais personagens nem estrutura dramatúrgica convencional.

Naquele mesmo período, Gabriela e seu companheiro, o cineasta Eryk Rocha, estudavam uma versão cinematográfica do livro A Queda do Céu (Companhia das Letras), obra monumental do líder Yanomami Davi Kopenawa e o antropólogo francês Bruce Albert.

“Na terceira parte do livro, Davi faz uma espécie de ‘contra-antropologia’ e fala diretamente aos brancos, colocando o nosso mundo em questão”, diz a artista. Entre as primeiras conversas com Kopenawa e Albert e o início das filmagens, em 2022, passaram-se cinco anos.

Nesse período, o sogro de Kopenawa, um grande xamã, faleceu, e Gabriela e Rocha foram convidados para sua festa funerária, a Reahu. O ritual tornou-se o cerne do documentário A Queda do Céu, que foi selecionado para a Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes do ano passado e deve estrear no Brasil em novembro.

A chegada da atriz à Amazônia remonta a uma pesquisa sobre os desaparecidos na ditadura que a levou até o Rio Araguaia

Em 2022, Gabriela também se lançou à escuta do terceiro rio de seu projeto. Em setembro daquele ano, acompanhou a chamada “assembleia do mercúrio”, que reuniu três aldeias do povo Munduruku na Terra Indígena Sawré Muybu, na região do Médio Tapajós, no Pará. Na ocasião, foram apresentados às comunidades os alarmantes resultados de uma investigação sobre a contaminação por mercúrio, substância altamente tóxica, em especial das mulheres grávidas.

No início de Tapajós, Gabriela e a atriz Mafalda Pequenino, vestindo trajes especiais e luvas de plástico, manipulam papéis fotográficos num ambiente parcialmente escuro. O público vê o aparecimento gradual de imagens enquanto escuta o som das águas do rio. Na obra, o processo de revelação fotográfica é associado à estratégia do garimpo em usar o mercúrio para identificar o ouro.

A performance organiza-se em torno da ideia de que “tudo que existe tem mãe”, ensinada pela líder indígena Ediene Munduruku, e que “as mães daqui precisam trabalhar com as mães de lá, do rio, da floresta, dos peixes”. A peça estava sendo criada quando a própria Gabriela tornou-se mãe: “Com 6 meses de idade, Gaetan foi comigo à região do Tapajós”.

Hoje, aos 43 anos, a artista recorre a uma expressão da teórica estadunidense Donna Haraway para sintetizar suas inquietações criativas: “Fazer parentescos improváveis”. À frente da Rede Buiúnas, que congrega “mulheres, rios e artes”, Gabriela segue firme em seu propósito de amazonizar o teatro e assim impregnar o público do imaginário da floresta. •

Publicado na edição n° 1380 de CartaCapital, em 24 de setembro de 2025.

Este texto aparece na edição impressa de CartaCapital sob o título ‘A dramaturgia dos rios’

Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome

Muita gente esqueceu o que escreveu, disse ou defendeu. Nós não. O compromisso de CartaCapital com os princípios do bom jornalismo permanece o mesmo.

O combate à desigualdade nos importa. A denúncia das injustiças importa. Importa uma democracia digna do nome. Importa o apego à verdade factual e a honestidade.

Estamos aqui, há mais de 30 anos, porque nos importamos. Como nossos fiéis leitores, CartaCapital segue atenta.

Se o bom jornalismo também importa para você, nos ajude a seguir lutando. Assine a edição semanal de CartaCapital ou contribua com o quanto puder.