BrCidades

A reconstrução democrática no Brasil vai exigir a produção de cidades socialmente justas e ambientalmente viáveis. Este o escopo do Projeto Brasil Cidades.

BrCidades

O mito da capital ecológica: racismo ambiental e a fragilidade do modelo curitibano

Como a desigualdade socioambiental e racial se manifesta nos padrões de urbanização da cidade

As notícias não são boas para o planeta Terra. Há algum tempo, cientistas alertam para os efeitos desastrosos da intervenção humana e o esgotamento dos recursos naturais – devido ao seu consumo e exploração descontrolados – e que estão deteriorando as condições de vida no planeta. Semanalmente, ultrapassamos múltiplos limites planetários. Nesta semana de intensas queimadas, em que diversas cidades brasileiras amanheceram com o céu encoberto por fumaça, a realidade científica se tornou bastante real. Mas nosso momento envolve bem mais do que apenas um problema climático.

Poderosa e influente desde o mainstream acadêmico à consciência popular, a noção de Antropoceno tem sido abordada a partir de perspectivas que vão muito além das questões climáticas. Envolto em uma série de impasses, o conceito formulado nos anos 2000 por Paul Crutzen e Eugene Stoermer propõe que os tempos geológico e da biosfera foram alterados pela atividade humana de forma rápida e irreversível.

Ainda que imprecisa e nebulosa, a noção de Antropoceno mescla a história humana à natural, incluindo a humanidade como um agente geológico capaz de modificar as condições físico-químicas do planeta. Para pesquisadores mais à esquerda, a nova época geológica deveria receber um nome correlacionado aos fatores que a causaram. Neste caso, em vez do Antropoceno, seria melhor Capitaloceno, entendendo o capitalismo como uma maneira de organizar a natureza de forma violenta, como uma ecologia-mundo de poder, capital e natureza, nas palavras do geógrafo e historiador Jason Moore (2022).

As contradições do capital são fruto da sua própria lógica de funcionamento e têm demonstrado uma incapacidade para garantir condições de vida dignas à maioria da população mundial, humana e não-humana. Na escala da cidade, as assimetrias e desigualdades socioespaciais desencadeiam o racismo e a injustiça ambiental, além de deflagrar a fragilidade do modelo de desenvolvimento urbano baseado na superexploração da natureza, na geração de resíduos, nas formas extrativistas de ocupação territorial, na desapropriação e na desterritorialização de grupos e populações.

Em resumo, o padrão de dominação violenta da natureza pela urbanização inclui as retificações, tamponamentos e aterros de corpos hídricos; o aumento da impermeabilização e a retirada da cobertura vegetal; a ocupação de planícies fluviais e marinhas; a fragmentação ambiental, entre outros, implicando numa “insustentabilidade” da reprodução da vida – humana e não-humana – rumo à extinção.

Mas há uma parcela mais vulnerável e historicamente invisibilizada da sociedade humana que vem sendo mais afetada pela crise ambiental global, seja pela poluição, pela degradação ambiental ou pelas alterações no clima. Os desastres ambientais, como são chamados os eventos que produzem secas, chuvas, temporais, entre outros, atingem alguns grupos de maneira mais intensa. As populações humanas mais impactadas são aquelas que ocupam territórios marginalizados, desprovidos de infraestrutura e serviços públicos básicos, em sua maioria, áreas periféricas, com alta declividade ou ainda marcadas por condições de alta fragilidade ambiental. Além disso, esses territórios de pobreza são, em grande medida, habitados pela população negra, composta de pretos e pardos – fenômeno chamado de racismo ambiental.

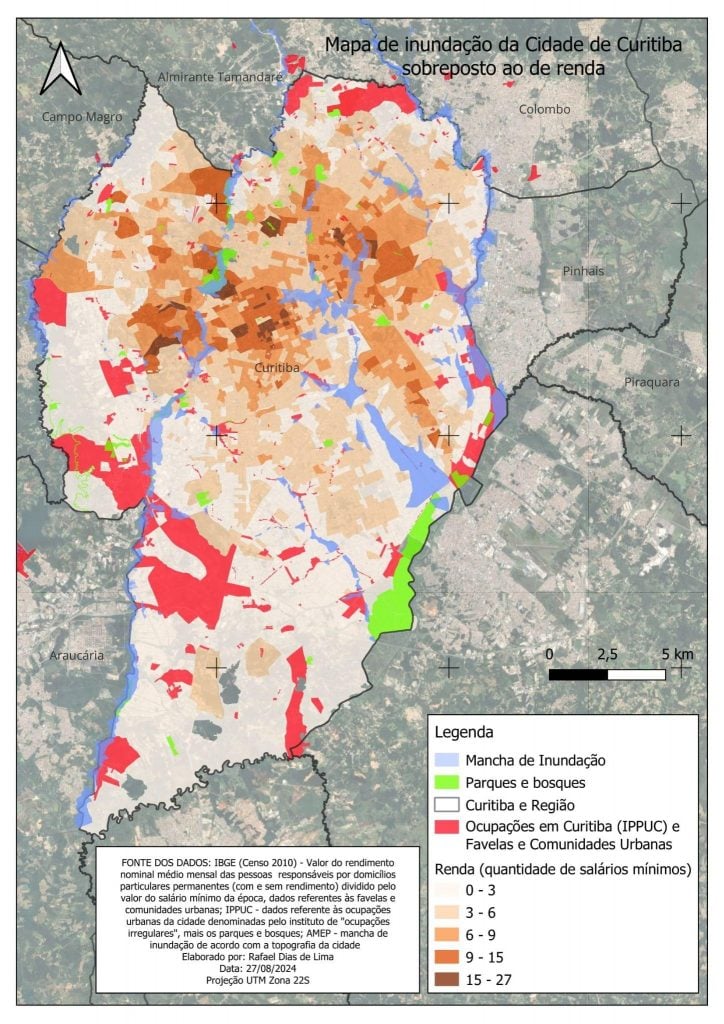

Em Curitiba não é diferente. Como podemos verificar no mapa 1, o padrão de urbanização da “capital ecológica”, vendida internacionalmente como expoente do planejamento urbano brasileiro, é destinado apenas a uma parcela da população: os mais ricos. Sem programas habitacionais específicos, os governos municipais criaram políticas de desfavelização que realocavam, como prática política histórica, a população empobrecida para as margens da cidade. Mais do que uma conquista de planejadores técnicos, o “sucesso” do modelo curitibano é resultado de um trabalho de marketing, da manutenção de um mesmo grupo político no poder e do alinhamento entre a ordenação da cidade e os interesses de empresários locais.

Mapa 1: cruzamento de áreas propensas à inundação; renda; ocupações de moradia, favelas e comunidades; e parques e bosques. Fonte: IPPUC, AMEP e Censo, 2010. Elaboração: Rafael Dias de Lima

Mapa 1: cruzamento de áreas propensas à inundação; renda; ocupações de moradia, favelas e comunidades; e parques e bosques. Fonte: IPPUC, AMEP e Censo, 2010. Elaboração: Rafael Dias de Lima

Longe das benesses da “cidade modelo”, a população pobre curitibana vem ocupando áreas de fragilidade ambiental, que são ambientes legalmente protegidos e, portanto, rejeitados pelo mercado imobiliário. Também são áreas com pouco controle e fiscalização ambiental, o que favorece a ocupação por grupos de menor renda em busca de moradias mais acessíveis, logo, distantes e sem infraestrutura. Na medida em que a fragilidade ambiental e a vulnerabilidade social se combinam, aumenta a susceptibilidade aos riscos, sobretudo, de deslizamentos, inundações e enchentes. Do ponto de vista ecológico, o avanço da urbanização sobre remanescentes vegetais produz alterações significativas na composição da biodiversidade.

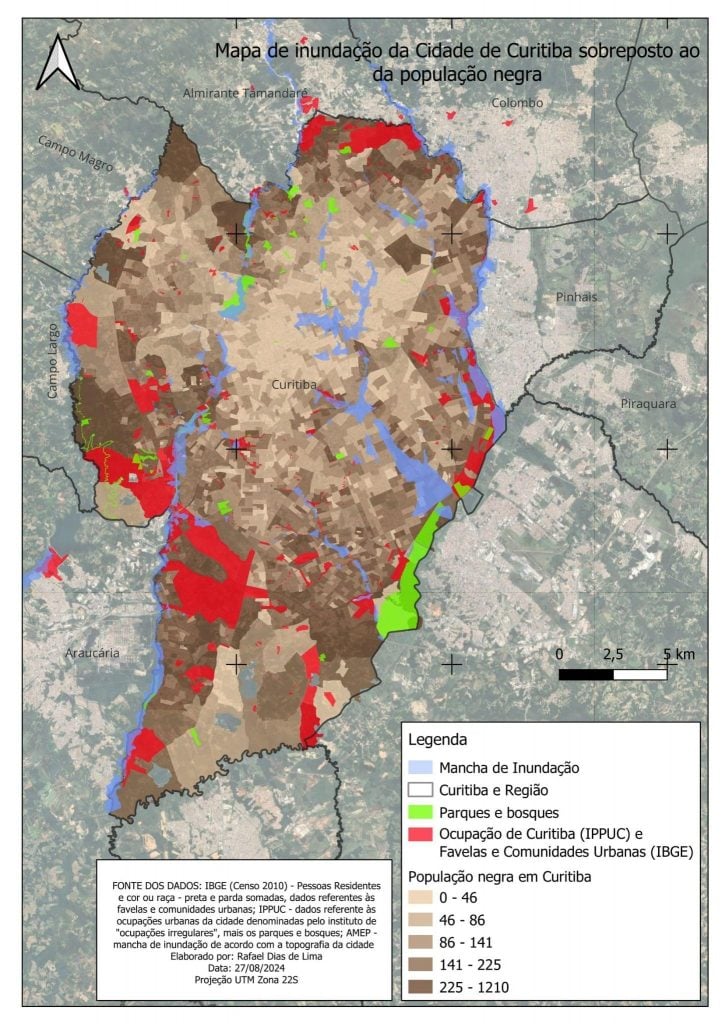

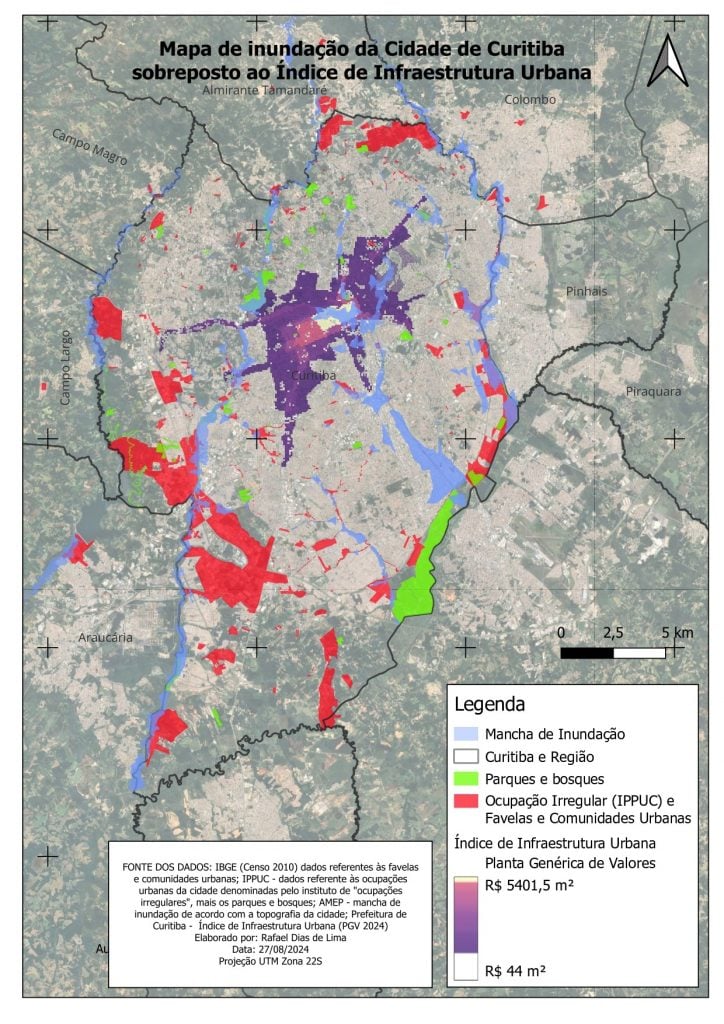

Pelo mapa 2, é possível verificar que as manchas onde há possibilidade de inundação coincidem com as áreas onde reside a população com menor renda, em sua maioria, pretos e pardos. Na década de 1990, quando a imagem da “capital ecológica” foi consolidada, as primeiras medidas ambientais da cidade foram o plantio extensivo de árvores e a criação de três grandes parques: o parque Barigui, São Lourenço e Barreirinha. Esses parques também faziam parte das obras municipais de contenção de enchentes, cumprindo a dupla função de contenção de cheias, infraestrutura de lazer e de valorização da paisagem. Localizados ao norte, sua inserção seguia o padrão de segregação espacial do planejamento da cidade, focados na preservação de uma versão idealizada de natureza. O entorno desses parques acabou consolidando ainda mais essas áreas como local de moradia dos grupos de alta renda, com maior valorização imobiliária (mapa 3). Já as áreas de borda da cidade, especialmente mais à esquerda e ao sul, onde estão os conjuntos habitacionais, as ocupações de moradia, os bairros populares, e onde reside majoritariamente a população negra, ainda hoje não há inserção de infraestruturas desse tipo.

Mapa 2: cruzamento de áreas propensas à inundação; população negra (pretos e pardos); ocupações de moradia, favelas e comunidades; e parques e bosques. Fonte: IPPUC, AMEP e Censo, 2010. Elaboração: Rafael Dias de Lima

Mapa 2: cruzamento de áreas propensas à inundação; população negra (pretos e pardos); ocupações de moradia, favelas e comunidades; e parques e bosques. Fonte: IPPUC, AMEP e Censo, 2010. Elaboração: Rafael Dias de Lima

Mapa 3: cruzamento de áreas propensas à inundação; planta genérica de valores; ocupações de moradia, favelas e comunidades; e parques e bosques. Fonte: IPPUC, AMEP e Censo, 2010. Elaboração: Rafael Dias de Lima

Mapa 3: cruzamento de áreas propensas à inundação; planta genérica de valores; ocupações de moradia, favelas e comunidades; e parques e bosques. Fonte: IPPUC, AMEP e Censo, 2010. Elaboração: Rafael Dias de Lima

A situação de vulnerabilidade socioambiental se agrava quando aliada à baixa capacidade do poder público em responder adequadamente às situações de crise, como a que vimos no Rio Grande do Sul. Quanto mais a população estiver exposta à condição de risco e à degradação ambiental, mais difícil se torna o processo de mobilidade social. Isso porque a condição de moradia, mobilidade, o nível de acesso aos serviços de saúde e educação claramente impactam na capacidade de mudança dentro da estrutura social.

A realidade de Curitiba se replica na maioria dos grandes centros brasileiros. Diversas pesquisas demonstram como a manutenção dessa condição de desigualdade socioeconômica alinhada à maior exposição aos desastres ambientais é prática histórica do planejamento e da gestão urbana nas cidades do Brasil. Os mapas de Curitiba atestam que os desastres naturais não são naturais, neutros ou imprevisíveis, mas o resultado de relações de poder territorializadas.

Como em outras cidades brasileiras, o discurso ambiental vem sendo instrumentalizado ora para promover remoções forçadas, reintegrações de posse e criminalização de ocupações de moradia, ora para valorização imobiliária pela apropriação da paisagem. Para barrar a pressão destrutiva sobre a natureza é preciso primeiro reconhecer quem são os mais atingidos, entre humanos e não-humanos, de modo inter-relacional e garantir a eles justiça alimentar e climática, direito à cidade e direito à vida, não apenas como visões distribucionais, mas ontológicas.

Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome

Muita gente esqueceu o que escreveu, disse ou defendeu. Nós não. O compromisso de CartaCapital com os princípios do bom jornalismo permanece o mesmo.

O combate à desigualdade nos importa. A denúncia das injustiças importa. Importa uma democracia digna do nome. Importa o apego à verdade factual e a honestidade.

Estamos aqui, há mais de 30 anos, porque nos importamos. Como nossos fiéis leitores, CartaCapital segue atenta.

Se o bom jornalismo também importa para você, nos ajude a seguir lutando. Assine a edição semanal de CartaCapital ou contribua com o quanto puder.

Leia também

Os Jogos Olímpicos e a cidade de exceção: poderia ser Paris 2024 a exceção da regra?

Por Nelma Gusmão de Oliveira

É possível ter saúde nas ruas do Brasil? O impacto do racismo e da desigualdade na vida da população em situação de rua

Por Veridiana Farias Machado

Onde foi parar o fogo nas favelas?

Por Cesar Vieira