CartaCapital

Iconografia sob disputa

Um ensaio sobre Debret e a reedição de Rugendas e o Brasil procuram tirar dos pintores viajantes a pecha de racistas

Passada mais de uma década da Lei das Cotas, fruto da luta dos movimentos negros e sociais pelo acesso ao ensino superior e propulsora da produção de outros saberes e representações na universidade, as críticas à iconografia colonial brasileira foram não apenas absorvidas por artistas e instituições museológicas do País, como também se tornaram um discurso dominante nos meios culturais.

Não chega a surpreender, portanto, que passem a surgir também estudos voltados a matizar as críticas feitas aos artistas viajantes do século XIX e, em especial, aos dois mais destacados dentre eles: o francês Jean-Baptist Debret (1768-1848) e o alemão Johann Moritz Rugendas (1802-1858).

Ao longo dos 15 anos em que viveu no Rio de Janeiro, Debret produziu mais de 800 desenhos e aquarelas que entram nas 152 pranchas litografadas que compõem os três tomos de Viagem. No primeiro, ele mostra os indígenas; no segundo, apesenta uma breve história do Brasil; no terceiro, descreve as elites.

Em Rever Debret: Colônia – Ateliê – Nação (Editora 34, 136 págs., 79 reais), Jacques Leenhardt, diretor de pesquisas na École des Hautes Études en Sciences Sociales, na França, defende que o artista, para além de ter retratado o que a Corte portuguesa desejava ver, expôs imagens “desagradáveis ou mesmo violentamente chocantes”.

A terceira edição de Rugendas e o Brasil (Editora Capivara, 612 págs., 195 reais), de Pablo Diener e Maria de Fátima Costa, por sua vez, procura enfatizar o caráter científico das obras produzidas pelo alemão durante suas temporadas no País – de 1821 a 1824 e, depois, em 1845.

“Esses artistas eram eurocêntricos e tinham, sim, um olhar de superioridade. Mas, da perspectiva da época, nem poderia ser diferente”, diz Pablo Diener, doutor em História da Arte pela Universidade de Zurique e professor aposentado da Universidade Federal de Mato Grosso, ecoando outra obra lançada recentemente aqui, As Invasões Bárbaras: Uma Genealogia da História da Arte, de Éric Michaud (ler texto à pág.51) .

Diener considera importante que não se perca de vista que esses artistas surgiram no contexto de gestação do nacionalismo europeu.

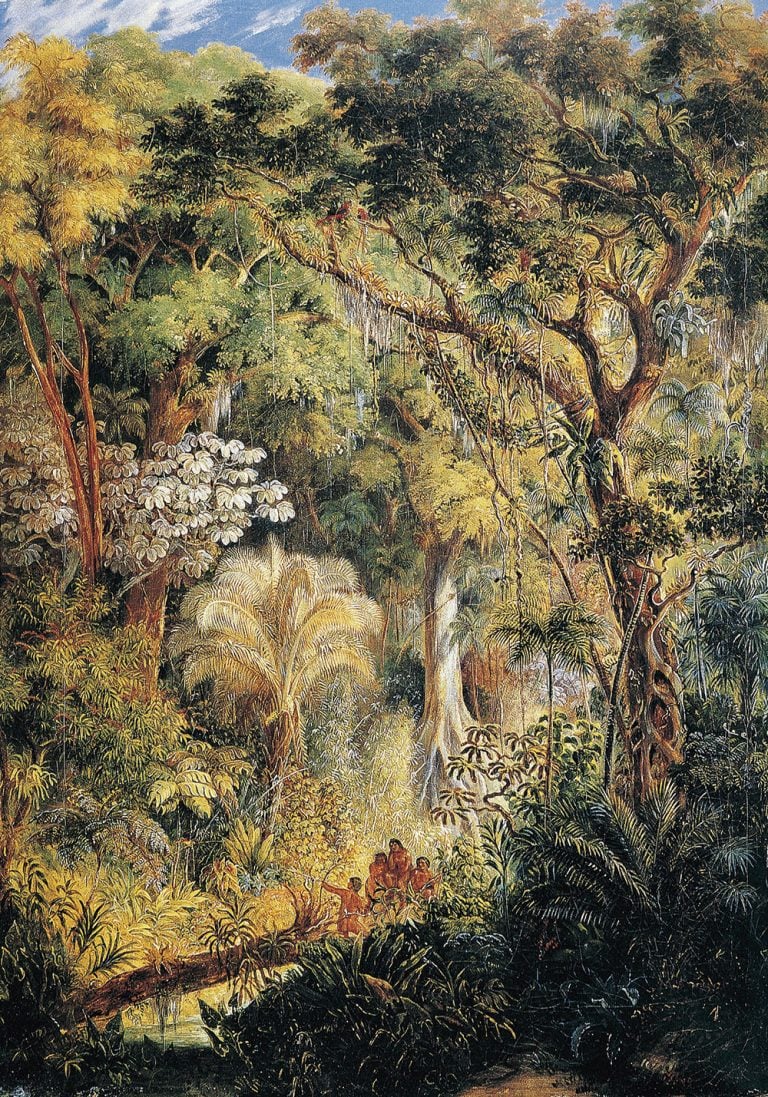

Plasticidade. Rugendas buscou, de acordo com quem o estuda, fazer um inventário visual e científico do Brasil – Imagem: Pintura “Paisagem na floresta tropical brasileira” de Johann Moritz Rugendas

Plasticidade. Rugendas buscou, de acordo com quem o estuda, fazer um inventário visual e científico do Brasil – Imagem: Pintura “Paisagem na floresta tropical brasileira” de Johann Moritz Rugendas

“Naquele momento, estavam sendo configuradas as nações e esses viajantes estão imbuídos desse espírito. Eles procuram registrar as diferenciações nacionais e regionais”, diz o professor. “Hoje, todos nós que estudamos os artistas viajantes, temos de reavaliar, inclusive, o vocabulário, a forma de tratar negros e indígenas. Mas não podemos desconsiderar que estamos falando de algo feito 200 anos atrás.”

Leenhardt, em seu ensaio, não apenas busca contextualizar a produção de Debret como também se propõe a dar outras nuances à sua biografia e ao seu lugar de simples cortesão.

Membro da Missão Artística Francesa de 1816, ele estava oficialmente a serviço da monarquia. Mas o autor prefere ver nele um francês recém-chegado que perambula pelas ruas cariocas pasmado diante da cena política e social. Para Leenhardt, ao retratar, por exemplo, a destreza dos africanos em atividades artesanais, Debret “fustiga os preconceitos dominantes em seu tempo”.

O pesquisador defende ainda que a Viagem escapa da “voga de obras ao gosto do exotismo” e consegue “dar fisionomia” a pessoas que o sistema escravagista tendia a invisibilizar, expondo homens escravizados torturados ou carregando pesadas cargas. O artista, além disso, teria criado a “noção de floresta-violência”.

Não por acaso, relata ele, a Biblioteca Imperial recusou-se a aceitar o tomo que retrata a escravidão – ao contrário do que aconteceu aos outros volumes. Duas pinturas teriam incomodado especialmente o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, responsável pela emissão do parecer: Mercado da Rua do Valongo e Feitores Castigando Negros.

“Rejeitado pelas autoridades intelectuais brasileiras, a Viagem não ingressará na memória brasileira – ao menos não antes que a abolição da escravidão seja definitiva”, escreve Leenhardt. Mas, quando ingressou, especialmente no início do século XX, foi com força e grande presença.

“Hoje, todos nós que estudamos os artistas viajantes, temos de reavaliar, inclusive, o vocabulário, a forma de tratar negros e indígenas”, diz Diener

A contestação em torno de sua obra surge por volta dos anos 1960, quando passa a ser problematizada a representação do colonialismo pelos artistas viajantes. Um marco nessa revisão da história da arte no Brasil foi a XXIV Bienal de São Paulo (1998), que, a partir do Manifesto Antropófago (1928), de Oswald de Andrade, escancara a ideia de “centro e periferia” e o conceito de “contaminação”.

Antes da Bienal, Adriana Varejão, em Filho Bastardo (1992), utiliza fragmentos iconográficos de Debret para situá-los em cenas de violência. E, na última década, conforme negros e indígenas se “firmam mais e mais como produtores da própria imagem”, as obras do artista passam a ser não apenas criticadas, mas também parodiadas e ironizadas.

Jaider Esbell (1979-2021) é um dos que dizia ter compreendido que a arte europeia relegava os povos indígenas a uma “marginalidade opressiva” e que, portanto, o domínio da arte era fundamental para a libertação simbólica dos povos originários. Gê Viana, em Sentem Para Jantar (2021), da série Atualizações Traumáticas de Debret, coloca os negros sentados à mesa de jantar, refazendo a cena de O Jantar, na qual os brancos comem e os negros servem.

Outro nome-farol dentro do que o autor chama de “atualização” é Denilson Baniwa, que, em suas releituras, coloca elementos contemporâneos junto aos indígenas. Dalton Paula, Jaime Lauriano e Rosana Paulino são outros que adotam “estratégias de inversão e de ressimbolização” de imagens do passado para “redefinir as idades de corpos submetidos à violência”.

Para Leenhardt, Debret se inscreve na rara categoria dos artistas-antropólogos, enquanto Rugendas “era um autêntico pintor viajante”, “não muito meticuloso no que dizia respeito à exatidão de seus desenhos”. Já para Diener, Rugendas tem um caráter científico e naturalista muito forte, que o torna mais objetivo.

“Ele buscou fazer um inventário visual do País, que conversa de forma direta com o inventário científico, oferecendo um sistema classificatório que contribui para a transformação do olhar europeu em um olhar menos preconceituoso”, defende Diener, mostrando que a disputa se dá não apenas entre o passado colonial e a luta identitária, mas também entre os próprios estudiosos dos artistas viajantes. •

O que é a história da arte?

Dois livros procuram mostrar como têm sido construídas as narrativas, muitas vezes racistas, a respeito de obras, movimentos e artistas

por Kelvin Falcão Klein

Arte: Olhar e Pensar. David Salle. Tradução: João Ricardo Milliet. WMF Martins Fontes (300 págs., 79,90 reais) – Compre na Amazon

Arte: Olhar e Pensar. David Salle. Tradução: João Ricardo Milliet. WMF Martins Fontes (300 págs., 79,90 reais) – Compre na Amazon

As Invasões Bárbaras: Uma Genealogia da História da Arte. Éric Michaud. Tradução: Flavio Magalhães Taam. WMF Martins Fontes (300 págs. 69,90 reais) – Compre na AmazonO que é a História da Arte? Entre outras coisas, é um discurso que tenta organizar as obras de arte no tempo e no espaço, apresentando semelhanças e diferenças entre artefatos, processos e procedimentos. Ao mesmo tempo que auxilia no entendimento das manifestações artísticas, a História da Arte também é responsável pela manutenção de várias lacunas e apagamentos, que acabam formando uma sorte de narrativas paralela e subterrânea.

Dois livros recentemente lançados atacam essa questão de frente, a partir de posturas diversas, mas complementares: Arte: Olhar e Pensar, do norte-americano David Salle, ele próprio artista, além de crítico e ensaísta; e As Invasões Bárbaras: Uma Genealogia da História da Arte, de Éric Michaud, historiador da Arte e diretor de estudos na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris.

A força do primeiro está na variedade dos exemplos – de Roy Lichtenstein a Frank Stella, passando por Barbara Bloom, Piero della Francesca e Picabia –, analisados pelo ponto de vista da técnica. A força do segundo está na capacidade de Michaud de dar conta de um vasto panorama teórico (Hegel, Winckelmann, Michelet) em prol de uma tese: o discurso da História da Arte gestado durante o desenvolvimento do nacionalimo na Europa tem sido, com frequência, também um discurso racista.

Embora Salle tenha em mira, sobretudo, a estética, seu olhar não deixa de espelhar aquilo que Michaud analisa, ou seja, o passado da Arte. “Estilo reflete caráter”, escreve Salle, e continua: “É o agregado das escolhas que alguém fez, de modo consciente ou não, sobre a arte que veio antes de nós.” Essa definição de estilo aparece em um ensaio sobre o escultor contemporâneo britânico Thomas Houseago, que “cria formas escaveiradas”, “a modo de máscaras”, a partir de “um gesso de cor creme bem pálido”.

Depois da descrição de certos traços distintivos da prática de Houseago – o tamanho, a construção de conjuntos maciços, o uso da argila –, Salle chega ao principal, que é sua percepção crítica daquilo que vê: “Falta às esculturas de Houseago uma personalidade persuasiva; são como alguém que grita alto demais porque tem medo de não ser ouvido”.

Salle mostra que “olhar e pensar” a arte envolve mais do que elaborar um discurso meramente celebratório ou descritivo. É possível, e necessário, discernir o que funciona daquilo que não funciona. Trata-se, em suma, de exercitar a “crítica”.

Michaud, por sua vez, propõe um retorno aos gregos e seus ideais de beleza – ou àquilo que parte da História da Arte, desde o fim do século XVIII, inventou em torno desses ideais. O racismo mescla-se a esses juízos quando a História da Arte, escreve Michaud, busca “as relações de semelhança física entre as obras de arte do passado e os povos que lhe eram contemporâneos”.

Essa “racialização da História da Arte” é articulada a partir da metáfora das “invasões bárbaras”: com o atravessamento entre antropologia e estética, o campo da arte se transforma também em um campo de reivindicação de “purezas” e “heranças”.

Michaud mostra que, ao longo dos séculos, o discurso da História da Arte também auxiliou na tarefa discriminatória de definir um “outro” inferior – seja na arte egípcia, seja na arte dos povos ameríndios –, partindo de um “eu” sempre neutro e superior.

A leitura conjunta dos livros de Salle e Michaud é muito instrutiva: o primeiro transita pelas correntes e personagens do presente, enquanto o segundo mergulha em águas mais profundas e complexas, construindo um pano de fundo rigoroso para os problemas que, por fim, reverberam também em nossa época.

Publicado na edição n° 1321 de CartaCapital, em 31 de julho de 2024.

Este texto aparece na edição impressa de CartaCapital sob o título ‘Iconografia sob disputa’

Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome

Depois de anos bicudos, voltamos a um Brasil minimamente normal. Este novo normal, contudo, segue repleto de incertezas. A ameaça bolsonarista persiste e os apetites do mercado e do Congresso continuam a pressionar o governo. Lá fora, o avanço global da extrema-direita e a brutalidade em Gaza e na Ucrânia arriscam implodir os frágeis alicerces da governança mundial.

CartaCapital não tem o apoio de bancos e fundações. Sobrevive, unicamente, da venda de anúncios e projetos e das contribuições de seus leitores. E seu apoio, leitor, é cada vez mais fundamental.

Não deixe a Carta parar. Se você valoriza o bom jornalismo, nos ajude a seguir lutando. Assine a edição semanal da revista ou contribua com o quanto puder.