Mundo

O isolamento da economia russa descortina desafios futuros para a economia global

No âmbito econômico, a guerra inaugura um estágio mais avançado e ostensivo de exercício do poder do dólar

A invasão da Ucrânia e as sanções econômicas impostas à Rússia pelo Ocidente, na sequência das rupturas nas cadeias produtivas globais promovidas pela pandemia, que subverteram a virtuosa alta integração em percepções de dependência e em propagações de choques de ofertas, fomentam análises de que o movimento de globalização nos moldes observados desde a década de 1980 está ameaçado. O isolamento da economia russa descortina desafios futuros para a economia global.

Dados de 2020 do Banco Mundial apontam a Rússia como a 11ª maior economia do mundo, com PIB de 1,48 trilhão de dólares, cerca de 1,75% do PIB global. A produção de petróleo russo corresponde a cerca de 11% da demanda global. No setor de gás natural, a participação é de, aproximadamente, 6% do mercado mundial, mas quase um terço no caso da Europa. Segundo dados da Bloomberg, a dependência de gás russo é de 94% na Finlândia, 49% na Alemanha, 46% na Itália, 40% na Polônia e 24% na França. No mercado de metais, a empresa russa MMC Norilsk Nickel é atualmente a maior produtora de níquel do mundo e a Rússia responde por 44% do mercado de paládio, insumo importante na cadeia de chips. Na agricultura, é o maior exportador de trigo, com 88,9 milhões de toneladas em 2021, atrás apenas da União Europeia, China e Índia.

Hoje as projeções de mercado estimam queda em torno de 10% do PIB russo. O desempenho econômico dos EUA sofreu revisões, na expectativa de menor crescimento em razão de uma possível maior elevação dos juros, pressionados pela maior inflação, com preços de petróleo e outras commodities em alta. A China teve suas projeções de crescimento revistas positivamente, pela percepção de menor exposição aos choques decorrentes da guerra e aos estímulos anunciados pelo governo. A Europa tem sido vista como uma das grandes perdedoras com a guerra. Além da dependência energética, pressão inflacionária e consequente maior aperto na política monetária, que vem desenhando um cenário de estagflação e feito investidores reduzirem suas posições em ativos europeus, existem dois focos de preocupação adicionais: 1. Antes, a maior parte da energia importada da Rússia era paga em euros, agora, com novos potenciais fornecedores, ela deve ser paga em dólares. 2. O tamanho do fluxo migratório da Ucrânia para a Europa, caso a guerra se estenda ou tenha um desfecho problemático.

A guerra de sanções ameaça o processo de globalização?

A Primeira Globalização Financeira ocorreu entre a segunda metade do século XIX e os primórdios do século XX. A internacionalização capitalista sob a hegemonia inglesa “produziu” a industrialização dos EUA e da Europa e, simultaneamente, a periferia produtora de matérias-primas e alimentos. A incorporação de novas áreas à divisão internacional do trabalho proposta pela hegemonia inglesa foi efetuada mediante a “especialização” das economias periféricas, na exportação de um ou de poucos produtos.

A segunda Revolução Industrial veio acompanhada de um processo extraordinário de ampliação das escalas de produção. Pouco a pouco, todos os setores industriais foram dominados por grandes empresas, sob o comando de gigantescas corporações financeiras. As transformações sacudiram a Inglaterra, a Alemanha, os Estados Unidos e o Japão. A Inglaterra, pioneira da indústria, foi incapaz de deter o avanço dos demais e de preservar a sua supremacia econômica. A emergência de novas potências inaugurou um período de grande rivalidade internacional.

Os Estados Unidos, uma economia em rápida ascensão, terminaram o século XIX como a maior economia industrial do planeta, tornando-se um poderoso competidor nos mercados mundiais de alimentos, matérias-primas e manufaturados. Ainda assim, a economia norte-americana protagonizou frequentes e severas crises financeiras e cambiais, dada a posição subordinada do dólar. Nos estertores do século XIX, por detrás das harmonias econômicas, vicejavam com força crescente as rivalidades econômicas, avançavam as práticas protecionistas e se sucediam os episódios de nacionalismo xenófobo.

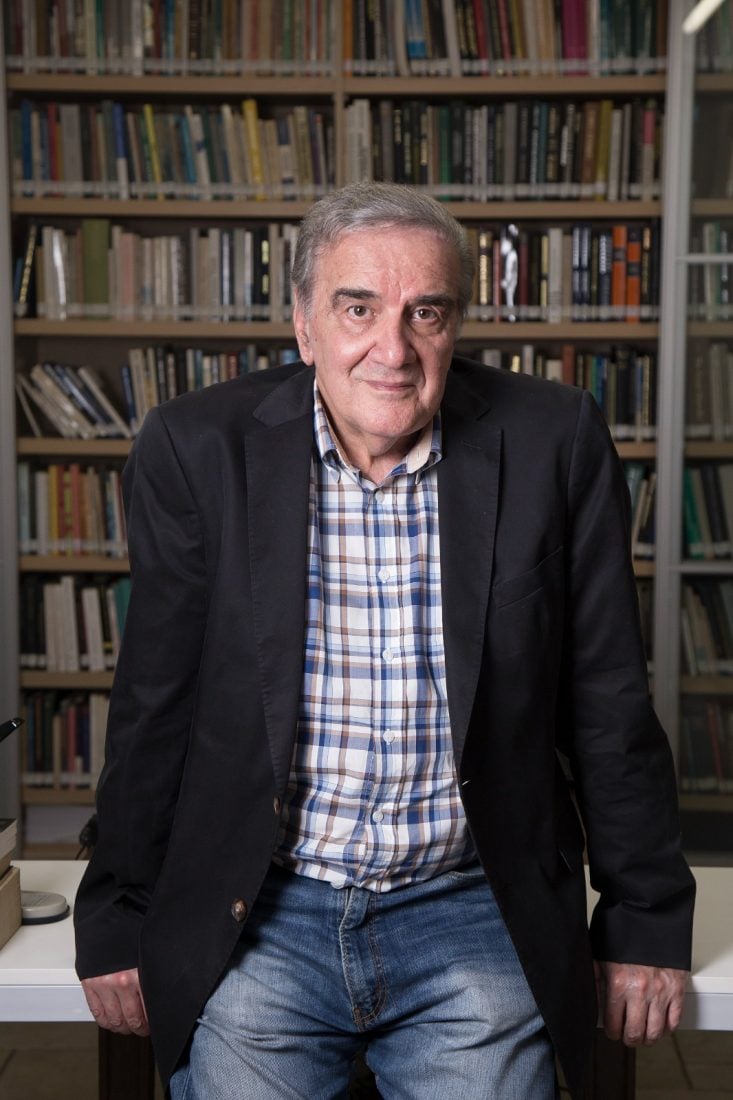

Camarote. Xi Jinping assiste ao conflito a distância, mas tem poder para interferir – Imagem: Greg Baker/AFP

Camarote. Xi Jinping assiste ao conflito a distância, mas tem poder para interferir – Imagem: Greg Baker/AFP

Os anos 20 e 30 do século passado foram sacudidos pela inclusão das massas assalariadas e de seus interesses na esfera política. Karl Polaniy chamou esse momento de A Grande Transformação. Franklin Delano Roosevelt assumiu o governo dos EUA ainda sob os efeitos da depressão de 1929. A Era Progressiva e o New Deal foram momentos de rebelião democrática e ascensão econômica das massas. Sua influência se estende pelos anos 50 e 60, o período da “era dourada” do capitalismo. As políticas econômicas e sociais executadas na posteridade da Segunda Guerra Mundial buscaram equilibrar os impulsos da acumulação privada da riqueza e as aspirações dos comuns, gente que batalha por uma vida digna e sem sobressaltos. Antes considerados criaturas da vagabundagem e da preguiça, o desemprego e a pobreza reconfiguraram seu conceito na consciência social: passaram a ser interpretados como distúrbios e injustiças nascidos das disfunções do mecanismo econômico.

No fim dos anos 1960, a reconstrução europeia e o reerguimento japonês ameaçavam a supremacia econômica e industrial norte-americana, provocando uma mudança de sinal na balança comercial dos Estados Unidos. A hemorragia do balanço de pagamentos dos EUA suscitou a reação dos europeus, que passaram a depositar os dólares excedentes no Euromercado, na praça financeira de Londres. Os europeus pressionavam as reservas de ouro para testar a conversibilidade da moeda estadunidense. Em 1971, o presidente Richard Nixon decretou unilateralmente a inconversibilidade do dólar em ouro. Assim, o ativo final de reserva passou a ser o Título de Dívida do governo dos Estados Unidos.

Olhos atentos voltam-se para a posição da China na ruptura geopolítica global

A crise do petróleo, em 1973, e o recrudescimento da inflação produziram uma crise grave. A reciclagem dos petrodólares realizada pelos bancos norte-americanos e europeus conseguiu, no entanto, manter à tona as economias em desenvolvimento e impediu o aprofundamento da recessão global. O preço foi a aceleração da inflação nos Estados Unidos, que chegou a 13% em 1978. Os europeus, mais uma vez, tentaram substituir o dólar por um ativo emitido pelo Fundo Monetário Internacional, os Direitos Especiais de Saque, baseados numa cesta de moedas. Em Belgrado, na reunião do FMI, em 1979, o então presidente do Fed, Paul Volcker, deixou os europeus a falar sozinhos, voltou para os Estados Unidos e deflagrou, em outubro, o famoso choque de juros.

O Partido Conservador da senhora Margareth Thatcher ganhou as eleições em 1979 e Ronald Reagan assumiu a Presidência dos EUA em 1980. É uma ilusão imaginar que os dois propuseram a agenda neoliberal. Muito ao contrário, a crise deu força àqueles que trabalhavam sem descanso para dar um fim a “tudo aquilo”: as instituições criadas na posteridade da Segunda Guerra Mundial para impedir que o capitalismo repetisse experiências catastróficas, como a crise de 1929. A ideia era desregulamentar, liberalizar, promover a “desrepressão” financeira. Desde Reagan, a alta finança voltou a ocupar uma posição de predomínio na hierarquia dos interesses que se digladiam no interior do Estado norte-americano. É desse ponto de vista que devem ser analisadas as mudanças ocorridas no pensamento econômico e nas recomendações de política.

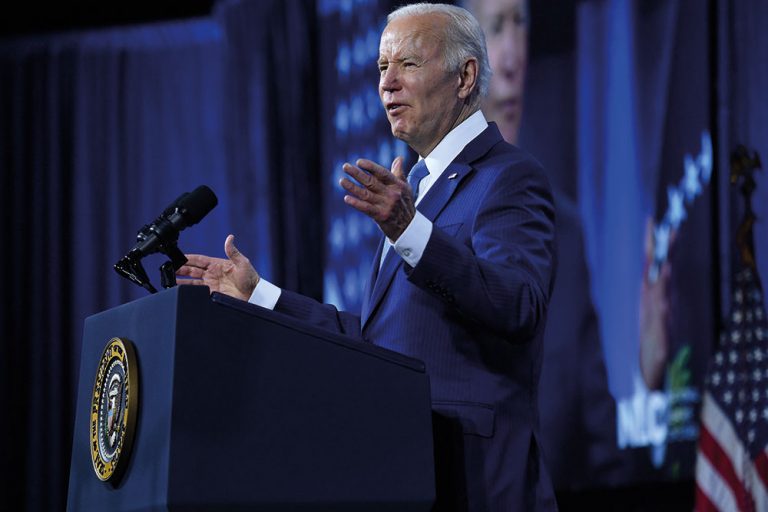

Ventríloquo. Joe Biden acirra os ânimos e parece almejar a derrubada de Putin – Imagem: Nicholas Kamm/AFP

Ventríloquo. Joe Biden acirra os ânimos e parece almejar a derrubada de Putin – Imagem: Nicholas Kamm/AFP

A economia em rápida ascensão da virada deste século é a China, que, desde o início dos anos 1980, acelera em direção a um projeto de inserção competitiva no mercado globalizado. A estratégia chinesa definiu as políticas de absorção de tecnologia com excepcionais ganhos de escala e de escopo, adensamento das cadeias industriais e crescimento das exportações. Conseguiu administrar uma combinação favorável entre câmbio real competitivo e juros baixos, investimentos em infraestrutura e empresas públicas como plataformas destinadas a apoiar a constituição de grandes conglomerados preparados para a concorrência global. O sistema financeiro desempenhou a função de orientar a trajetória do desenvolvimento econômico, para dirigir e facilitar o investimento produtivo.

As migrações da grande empresa para as regiões de baixos salários, desregulamentação financeira e de isenções e favores fiscais produziram a estagnação dos rendimentos da classe média para baixo, a persistência dos déficits orçamentários e o crescimento do endividamento público e privado, fora da industrialização asiática

A dificuldade em circunscrever os efeitos das sanções impostas à Rússia, e implementar medidas chamadas de “cirúrgicas”, decorre, paradoxalmente, do “êxito” da globalização em integrar as economias do bloco comunista no mercado capitalista global. No âmbito econômico, a guerra inaugura um estágio mais avançado e ostensivo de exercício do poder do dólar. O conflito ocorre na Ucrânia, mas olhos atentos voltam-se para a posição da China na ruptura geopolítica global, em especial da expansão do renminbi na denominação de contratos internacionais, e às reações das autoridades monetárias dos EUA e da Europa aos impactos econômicos da guerra. •

PUBLICADO NA EDIÇÃO Nº 1200 DE CARTACAPITAL, EM 23 DE MARÇO DE 2022.

Este texto aparece na edição impressa de CartaCapital sob o título “O que vai, volta”

Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome

Depois de anos bicudos, voltamos a um Brasil minimamente normal. Este novo normal, contudo, segue repleto de incertezas. A ameaça bolsonarista persiste e os apetites do mercado e do Congresso continuam a pressionar o governo. Lá fora, o avanço global da extrema-direita e a brutalidade em Gaza e na Ucrânia arriscam implodir os frágeis alicerces da governança mundial.

CartaCapital não tem o apoio de bancos e fundações. Sobrevive, unicamente, da venda de anúncios e projetos e das contribuições de seus leitores. E seu apoio, leitor, é cada vez mais fundamental.

Não deixe a Carta parar. Se você valoriza o bom jornalismo, nos ajude a seguir lutando. Assine a edição semanal da revista ou contribua com o quanto puder.