Economia

Estado e investimento

O debate precisa escapar das soluções superficiais contidas na oposição binária entre público e privado

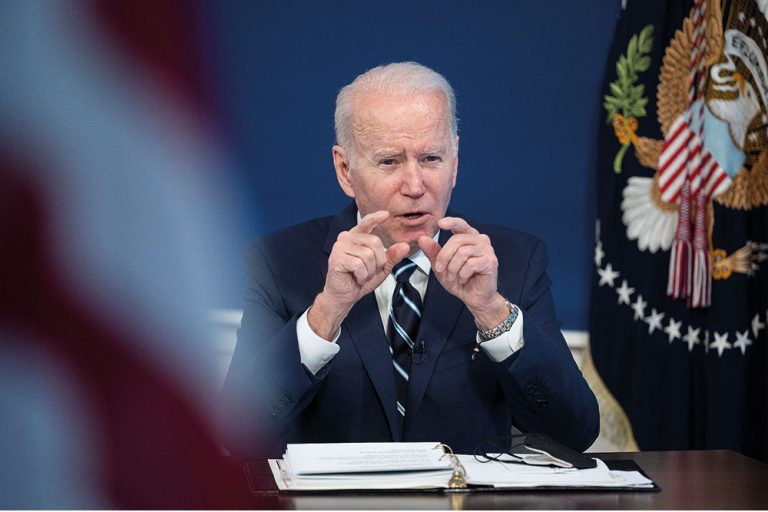

Mais de uma década de dificuldades após a crise de 2008, a retração produzida pela pandemia empurrou as principais economias do mundo a anunciar políticas mais diretas de ampliação do poder aquisitivo e da demanda agregada via estímulo fiscal. O programa trilionário do governo Biden contempla a construção de 2 milhões de casas, internet banda larga para a população rural, saneamento em creches, escolas públicas e faculdades comunitárias, hospitais para veteranos de guerra, estradas, rodovias, pontes, calçadas e ciclovias. Também prevê financiamento para o transporte público, incentivo aos veículos elétricos com 500 mil postos de carregamento e substituição de 20% da frota de ônibus escolares, terminais de aeroportos e sistemas de balsas fluviais.

A Europa anunciou o Next Generation EU com 1,824 trilhão de euros para acelerar a recuperação e ampliar a resiliência dos sistemas produtivos. Mais de 30% dos recursos estão associados à agenda ambiental e climática e outros 20% à transição digital. Nas últimas décadas, a China galgou a posição de segunda maior economia do mundo e tem apresentado taxas de crescimento mais altas e resilientes, comparativamente à média mundial, beneficiando-se também de um colossal programa de investimento público.

No Brasil, os projetos públicos foram historicamente financiados por bancos também públicos, como BNDES e Caixa Econômica, inclusive quando realizados pela iniciativa privada, representando em torno de 70% a 80% dos recursos para os investimentos, especialmente quando envolvem riscos de construção e implantação. Em 2012, o BNDES representava 96% da oferta de financiamento de longo prazo para o setor de infraestrutura. Em 2019, sua participação caiu para 40%. As debêntures de infraestrutura passam a responder por 56%. Em valores nominais, o total era de 55 bilhões de reais em 2012 e de 60 bilhões em 2019. O valor financiado em 2014 somava 81 bilhões, praticamente 35% superior ao de 2019. Apenas o BNDES ofertou 69 bilhões em 2014.

Cabe aos bancos estatais protagonismo na coordenação e financiamento dos projetos

Além da retração no valor absoluto, que evidencia a necessidade de combinação e complementaridade ao invés da substituição do público pelo privado, ou vice-versa, é preciso analisar a evolução na composição do financiamento. A análise do estoque de debêntures de infraestrutura expõe a concentração em setores como energia (72%) e transporte e logística (22%), apontados como casos exitosos de concessão para a iniciativa privada pela maior maturidade do seu ambiente regulatório. Cabe apontar que a maturidade se associa à viabilidade de sua concessão para a iniciativa privada inerente a setores sustentados por receitas tarifárias, dispensando recursos fiscais ou estruturas de garantias do Poder Público. Esta não é a realidade de muitos projetos que demandam recursos orçamentários para pagar, integral ou parcialmente, sua implantação, operação e manutenção.

Boa parte dos serviços públicos mais carentes de investimentos que dependem de recursos orçamentários é de responsabilidade dos entes subnacionais. É baixo o apetite para realizar ou financiar investimentos remunerados por pagamentos públicos diferidos no tempo, envolvendo o compromisso orçamentário por diversas gestões municipais ou estaduais. As análises costumam associar o risco de inadimplência a uma fragilidade institucional ou até cultural brasileira, que demanda garantias aos pagamentos do Poder Público. A realidade é que há uma enorme diferença entre deter direitos creditórios contra os entes federativos e o governo federal, controlador da autoridade monetária. A maior participação do investimento privado em equipamentos públicos depende da presença de recursos públicos federais para pagamento, financiamento e garantias.

Sentido inverso. Nos EUA, Biden promete investir mais de 1 trilhão de dólares – Imagem: Jim Watson/AFP

Sentido inverso. Nos EUA, Biden promete investir mais de 1 trilhão de dólares – Imagem: Jim Watson/AFP

A Lei 12.431, de 2011, institui as chamadas debêntures incentivadas, oferecendo como atrativo alíquota zero de IR aos compradores pessoas físicas e 15% para pessoas jurídicas. Este é um mecanismo importante e deve continuar a ser fomentado, mas não foi concebido como instrumento principal ou único de financiamento da infraestrutura, pelas dificuldades na compatibilização entre ativo e passivo, especialmente no que se refere ao tempo médio dos seus fluxos. Por serem intensivos em capital, a remuneração dos investimentos em infraestrutura demanda prazos longos de maturação, conformando ativos menos líquidos. O perfil e apetite de risco do credor pessoa física usualmente demanda ativos mais líquidos, que permitam a conversão em dinheiro em prazo mais curto. A destinação de recursos de investidores pessoas físicas encontra restrições especialmente para projetos novos, com anos de investimento sem percepção de receita, responsáveis pelas mais expressivas ampliações da oferta de infraestrutura.

Recentemente, a Lei 12.431 foi alterada para estender alternativamente o incentivo fiscal ao emissor. A alteração visa atrair investidores institucionais. Fundos de pensão, que apresentam maior vocação pela perspectiva de longo prazo, são fundações imunes de IR e não capturavam os benefícios das debêntures incentivadas. A isenção que permite a emissão a juros inferiores, pela equivalência à taxa líquida ao comprador pessoa física, tornava o papel incentivado menos atrativo ao fundo de pensão do que uma debênture regular, com maior prêmio para o mesmo risco. A alteração amplia as possibilidades de mobilizar recursos dos fundos de pensão para a infraestrutura, mas o apetite ao risco desses projetos considera o custo de oportunidade. Taxas de juro altas, de curto ou longo prazo, apresentam a oportunidade de prêmios elevados em ativos livre de risco de crédito com liquidez elevada, como títulos do Tesouro Nacional, que costumam atrair recursos e rivalizar com outras alternativas de maior risco.

Muita esperança é depositada nos recursos internacionais como fonte de investimento e financiamento, associada a uma percepção de abundante liquidez no mercado internacional com a apresentação das carências nacionais como oportunidades. A harmonia exigida entre ativos e passivos no balanço não recomenda dívidas em dólares se sua receita é em reais. Serviços de infraestrutura são quase sempre prestados no território nacional e os custos de instrumentos financeiros para proteção da variação cambial no longo prazo são inviáveis. A participação do capital internacional como investidor apresenta maior flexibilidade na gestão do risco cambial, por conceder alguma discricionariedade na data da conversão e envio de recursos para o exterior, mas, no caso de dívidas com prazos de amortização e vencimento determinados, o risco tende a ser proibitivo. Como o risco cambial não pode ser suportado pelo investidor, acaba alocado ao usuário, pela indexação da tarifa à variação cambial em alguma proporção, ou ao contribuinte, pela atribuição desse risco ao Poder Público. As crises econômicas brasileiras podem ser contadas pelas sucessivas contrações de dívida em moeda estrangeira para financiar projetos não geradores de divisas internacionais.

Muita esperança é depositada nos recursos internacionais como fonte de investimento

Correlacionar a correção monetária das tarifas de serviços públicos à variação cambial apresenta efeitos perversos para a política monetária, inflacionando os preços administrados em momentos de desvalorização da moeda doméstica, induzindo a elevações nas taxas de juro mesmo em momentos de baixo dinamismo da economia. Qualquer coincidência com o momento atual é mera semelhança.

O debate precisa escapar da tentação das soluções superficiais e simples oferecidas pelas oposições binárias entre público e privado, para integrar Estado e mercado no diálogo sobre a qualidade das políticas, despesas e tributos que fazem sentido. Cabe aos bancos públicos protagonismo na coordenação e financiamento dos investimentos necessários à construção da sociedade desejada. Diante das banalidades liberaloides dos tempos das cavernas, somos tentados a concluir o artigo com as considerações de Keynes a respeito da participação do Estado nas decisões de investimento no capitalismo examinadas no Capítulo XII da Teoria Geral, Expectativas a Longo Prazo: “Há por fim uma categoria crescente de investimentos, que as autoridades públicas fazem ou assumem os riscos, que são francamente influenciados por uma presunção geral de haver vantagens sociais prospectivas no investimento, seja qual for o seu resultado comercial… Como o Estado está em condições de poder calcular a eficiência marginal dos bens de capital no longo prazo e com base nos interesses gerais da comunidade, espero vê-lo assumir uma responsabilidade cada vez maior na organização direta dos investimentos, visto que se afigura provável que as flutuações observadas na estimativa do mercado da eficiência marginal dos diversos tipos de capital, calculada segundo os princípios aqui descritos, serão demasiado grandes para poder ser compensadas por meio de mudanças viáveis da taxa de juros”. •

PUBLICADO NA EDIÇÃO Nº 1192 DE CARTACAPITAL, EM 26 DE JANEIRO DE 2022.

Este texto aparece na edição impressa de CartaCapital sob o título “Estado e investimento”

Apoie o jornalismo que chama as coisas pelo nome

Muita gente esqueceu o que escreveu, disse ou defendeu. Nós não. O compromisso de CartaCapital com os princípios do bom jornalismo permanece o mesmo.

O combate à desigualdade nos importa. A denúncia das injustiças importa. Importa uma democracia digna do nome. Importa o apego à verdade factual e a honestidade.

Estamos aqui, há mais de 30 anos, porque nos importamos. Como nossos fiéis leitores, CartaCapital segue atenta.

Se o bom jornalismo também importa para você, nos ajude a seguir lutando. Assine a edição semanal de CartaCapital ou contribua com o quanto puder.